|

16世纪是一个充满矛盾的世纪,是一个古代权威深受崇敬的时期。而这种崇敬又激励了这一时期一些最著名的学者。波伊巴赫和雷纪奥蒙坦在天文学方面、利纳克雷和安德纳希的金特在医学方面,也许最好地体现了科学人文主义。脱离了托勒密或者盖仑这样一种背景,就简直不能理解哥白尼和维萨留斯的研究。甚至在一个世纪以后,威廉·哈维自认为是一个亚里士多德信徒,并声称受益于盖仑。但对于这些科学革命时期的伟大人物来说,对古人的尊敬和赞美并不妨碍他们的修正。这种人文主义特征导致了增补和修订书籍的不断增多,最后反而淹没并推翻了那些真正的权威,尽管这种新的工作本意是要拥护那些权威。

但是一种可能性较小的来源也曾促进了这种新资料的大量出现。文艺复兴时期人文主义不仅重新树立了托勒密和盖仑的权威,而且也重新树立了赫尔墨斯·特利斯墨吉斯忒斯(Hermes

Trismegistus)的权威。伴随着《赫尔墨斯全集》出现的,是一种对炼金术、自然法术和占星术新的崇敬。如果说,人文主义的一种倾向曾经促进了对古希腊主流科学和医学进行新的研究,那么另一种倾向则着重于恢复一种古代神学(prisca

theologia),这种古代神学被认定是人类在堕落①以前就已经知道的。这些赫尔墨斯派学者们完全不相信亚里士多德、盖仑及其追随者们的研究成果。他们认为,只有在后来的法术师和炼金术士的著作中才能发现真正的科学,因为这些人经过自己的努力已经领悟了永恒的真理。就帕拉塞尔苏斯来说,只有通过摧毁古代权威,并代之以对上帝创造的宇宙进行新探索——大部分是以化学方式进行的——而获得的神性知识,才能掌握一门真正的自然哲学。简言之,尽管文艺复兴时期许多天文学家、数学家和医生的研究工作建立在从亚里士多德到托勒密和盖仑等古希腊作者研究成果的基础之上,但另外一些人却认为,只有彻底推翻学术界的科学和医学,才有可能发现真理。

①基督教教义中指亚当与夏娃受蛇的诱惑偷吃禁果后陷入罪恶。——译注

不管对古人研究成果的价值作何个人的评价,在16世纪后期,学者们根据一种新哲学进行思考已越来越普遍。早在1536年,彼得·拉谟斯为“亚里士多德所说的一切都是假的”这一观点作了辩护。他在晚年致力于发展一种新的具有高度影响的逻辑体系——这项工作直接针对着经院主义的基础。我们已经特别提到,在该世纪后期,贝那德诺·泰莱西在其科森扎的学园中曾抨击了中世纪的亚里士多德学说,他强调把对自然的全新研究作为创造知识的基础,而不只是重复亚里士多德。我们还可以看到,威廉·吉尔伯特对磁石的研究,在他看来就是对世界体系作出一种解释的基础。吉尔伯特敏锐地知道这项工作的新奇之处,它“几乎是一件前所未闻的新鲜事……因此我们根本没有引用古人和希腊人的作品来为自己撑腰”。甚至对亚里士多德和盖仑深为敬重的威廉·哈维,也声称“要学习并教授解剖学,不要从书本而要从解剖操作出发;不要从哲人的观点而要从人体结构出发”。

但是,人们如何进行研究呢?学者们是应该不加选择地简单收集大量的新事实呢,还是应该对一种新自然哲学有一种新的计划和分析方法呢?哈维给亚里士多德的《后天分析》(Posterior

Analytics)作了摘要,将它作为该书的阅读指南,并为此而感到欣慰,但其他许多人对此却并不赞同。有三个人的研究工作也许可以反映这一时期实际提出的思想范围——培根与笛卡尔,他们公开寻求一种“新哲学”;还有伽利略,他的方法论通过实例得到了最好的展示。

弗兰西斯·培根

弗兰西斯·培根的著作长期吸引着历史学家们的兴趣。作为英国的大法官,他在1623年被发现有受贿行为之前一直是詹姆士一世议会纲领的主要政治设计师。他因为其《论说文集》(Essays)和历史剧而一直受到文学评论家的高度敬重,但他主要致力于自然知识的革新。的确,他未完成的《伟大的复兴》(Great

lnstauration)在该世纪下半叶产生了非常重要的影响,以至于人们可以有把握地认为在当时刚出现的科学学会和科学院中进行的许多工作都受到了“培根”的启示。

然而,虽然培根多年来一直被认为是科学中归纳方法的卓越领袖,但最近的研究表明,他还深深受惠于一些出人意外的来源。培根仔细研读过自然法术和炼金术文献,并为这些学科的传统保密习惯而痛惜。他认为,一个真正的法术师应该将自己的各种发现公之于众。但他接着又说,自然法术并非无用。的确,正是“科学将隐匿形式的知识应用于各种神奇的活动中,并通过将主动积极之物和被动消极之物统一起来(就像他们所说的)展示大自然的神奇之作”。这与约翰·狄或帕拉塞尔苏斯是何其相似!

此外,在寻求亚当所知的原初知识并使其有可能得以恢复方面,培根与同时代的许多炼金术士和赫尔墨斯派学者意见一致。由于这个缘故,他仔细研究了古代神话,并在其中发现了与最早期人类传说的一种联系。因此,他根据德谟克利特的原子论,以寓言的方式诠释了萨杜恩(Saturn)①的故事,并用俄耳甫斯(Orpheus)对欧律狄克(Eurydice)命定的寻求②,来象征那些在寻求知识时放弃实验的人无能为力的急迫情形。并且,经他处理后,丘比特(Cupid)①的神话(物质)成了对前苏格拉底(Pre-Socratics)元素体系的一种分析。

①罗马神话中的农神,相当于希腊神话中的克罗诺斯(Cronus)。——译注

②俄耳甫斯是希腊神话中色雷斯的诗人和歌手,善弹竖琴。他的琴声可使猛兽俯首、顽石点头。曾随伊阿宋航海去觅取金羊毛,一路上他曾借助音乐战胜了不少困难。妻子欧律狄克在新婚之夜被蟒蛇杀死后,他追到阴间,以琴声打动冥王。冥王准许欧律狄克回生,但条件是俄耳甫斯在引其返回阳世的路上不得回头看她。俄耳甫斯未能做到,结果她仍然被抓回阴间。——译注

①罗马神话中的爱神,希腊神话中称厄洛斯(Eros)。——译注

培根对亚当智慧的相信与同样可识别的帕拉塞尔苏斯派特征——对亚里士多德全盘否定——相关。他确信一个新的历史时代即将来到,并抨击了学术界知识的贫乏,指责他们只关心保持那些已被确认的原著,而不关心对机械技艺方面所取得的令人赞不绝口的进步所急需的探求。亚里士多德理应受到指责是因为他抨击和拒斥那些更早期的哲学家的研究,从而打断了与人类必需的原初知识的最后联系。而且,他使科学服从逻辑,而进行实验只是为了证明事先认定的结论。最后,他的哲学被结合进了宗教,从而用于支持罗马教会。令人很难相信的是,此人的研究成果仍然那么有价值,而且自他所处的时代以来,几乎没有什么新发现。

我们要做些什么呢?第一步就是抛弃积累起来的古希腊文献及其最近的各种评注,或者至少是开始对这些著作进行考察而不带有学术界常常表现出来的盲目崇拜。然后,学者们必须开始对各种事实、观察和实验建立新的记载。在做这一切时必须十分小心,因为只有在这项工作完成之后,才有可能比较容易地将真正的理论和自然规律分开。

但是,这项工作必须要遵循一个明确的计划。在培根看来,纯粹的经验主义者就像蚂蚁,他们只知道累积大量收集来的事实。哲学家也不会更好,培根把他们比作蜘蛛,他们用逻辑以自己为中心向外织成复杂的网。他解释说,将真正的科学家比作蜜蜂最恰当不过了,他们从花中吸取物质,然后把它酿造成对大家有用的蜂蜜。培根的新哲学是实验性的,但是他的实验要经过谨慎的选择且始终都要进行详细的记录。他列出多个重要题目和步骤以供检验,并强调需要大量资料以供仔细分类。对于每一个实验来说,将有一连串肯定的例子(该现象存在),一连串否定的例子(该现象不存在),以及一连串比较等级(该现象因其他因素不同而不同)。培根认为,从以上列出的这些最初的题目和步骤开始,通过排除不可能的假设,然后继续检验其他假设,就可以获得知识。

培根的科学方法观在本质上完全是实验的、定性的和归纳的。他像帕拉塞尔苏斯派学者一样不相信数学。虽然他曾声言,把数学运用于物理学是进行自然探索的最佳方式,但他也抱怨这种运用可能有些过度,而且实际上,他感到数学家们正在开始——不恰当地——统治这一领域。

培根在《学术的进展》(The Advancement of

Learning,1605年)一书中预告了他所规划的著作,这部著作将归入他的“学术的伟大复兴”计划(Great Instauration of

Learning)中,它包括总体介绍,科学方法的详细分析[《新工具》(Novum

Organum,1620年)和有关技艺知识和实验资料的规模宏大的百科全书,他估计这部百科全书的篇幅是普林尼自然史的6倍。该著作的最后几个部分将包括对古今科学理论的讨论,还有对从积累的材料中兴起的新自然哲学的讨论。

不用说,对于培根——或者任何其他人——来说,整个计划都过于庞大而难以完成。尽管他已经完成了《学术的进展》和《新工具》,但其他许多部分均未曾尝试——或者充其量只在一些序言性材料或其他简短的篇章中得到了些许反映。然而,对以大量事实为基础而兴起的科学的梦想,却鼓舞了17世纪的许多作者,他们把培根视为自己的向导。在许多“培根派学者”看来,培根的遗作《林中林》(Sylva

sylvarum,1627年)是他最伟大的遗产。人们在此将发现大量按“世纪”排列的事实,这些事实将个人观察材料和其他各种来源的注释混合在一起。其结果是令人奇怪地联想起自然法术传统中的一部文艺复兴时期的“秘典”。没有其他著作如此清晰地表明培根方法完全行不通的实质。然而在17世纪,这部书的英文版至少出版了15次,并使不止一个像罗伯特·波义耳这样的作者试图续写下去。

人们会说,培根的新科学思想太不重视数学而过于重视实验。他本人似乎不能对他所处时代的科学作出正确评价。尽管他常常提及伽利略在《星际使者》中的各种发现,但他还是怀疑显微镜和望远镜的价值。他批评威廉·吉尔伯特试图根据一个简单现象来建构整个哲学,他也不能接受哥白尼体系,因为他没有发现地球周日旋转的确实证据。而且,尽管培根常常抨击帕拉塞尔苏斯的著作,但他本人在试图建构宇宙论时却依重于当时的化学理论。因此,他根据硫一汞理论来诠释天空,并将恒星的运动与天火的性质联系起来。然而,如果根据培根所处世界的整个知识范围去看待他的科学方法,我们就会发现,他不仅受到人们对各门学科中经院方法的广泛不满的影响,而且特别受到自然法术、炼金术和帕拉塞尔苏斯派化学论哲学的影响。

勒内·笛卡尔

笛卡尔的影响几乎不亚于培根。在此我们再次遇到了建立一门新的、普遍的哲学来取代古人哲学的企图。笛卡尔曾受教于一所新建的耶稣会会士学院,他后来说,他“发现自己受到如此多的怀疑和错误的困扰,以至于在自己看来,那些使自己接受教育的努力除了增加无知外似乎没有什么效果”。他接着又说,也许科学的整个主体并不需要改造,“但是,就迄今为止我所接受的所有观点而言,我认为,我所能做的工作莫过于永远将这些观点清除出去,以便今后它们能被取代……”

1618年,笛卡尔离开法国到拿骚的莫里斯亲王(Prince Maurice

of

Nassau)军事学院入伍任军官。第二年他来到德国,在1619年11月10日的沉思中,他梦见了一种普遍的自然科学,它的关键是数学和数学方法。这个说法使人联想到在当时的炼金术文献中非常著名的各种梦。事实上,我们确实知道,笛卡尔当时已经知晓那些以“玫瑰十字会会员”(Rosicmcians)为笔名写作的新帕拉塞尔苏斯派作者提出的教育改革与科学改革。而且,笛卡尔在1623年回到巴黎时,他发现朋友们担心他在离开故乡期间已经成了一名玫瑰十字会会员——他发现有必要对这种观点予以驳斥。这段插曲在笛卡尔著作的大多数论述中也许只能作为一条脚注,但它却再次说明了17世纪早期那些寻求给“理性”和“非理性”划分一条绝对界线的历史学家们所面临的困难。

1628年,笛卡尔定居荷兰,致力于自己的研究。他在此与各地的学者尤其是与巴黎的马林·梅森纳神父保持着一种稳定的通信联系。梅森纳神父的修道院成了当时欧洲科学家的中心联络站。1623年,笛卡尔正准备出版他的《宇宙》(Le

monde),但当他听说伽利略被判有罪时,该书由于赞同哥白尼的理论而暂停出版。笛卡尔的主要著作只是后来才问世。1637年,他出版了《方法谈》(Discourse

on

Method),该书是他长期研究的成果《屈光学》(Dioptrics,包括透镜、视觉和折射定律)、《气象学》(Meteors,包括他对虹的研究)和《几何学》(Geometry,包括他对解析几何学的发展)的一部入门书。此后,他的《形而上学的沉思》(Meditationes

de prima philosophia,1641年)和《哲学原理》(Principia

philosophiae,1644年)相继问世。1647年,笛卡尔返回法国,不料,两年后他被瑞典女王克丽斯蒂娜(Queen

Christina)诱至瑞典。1650年,他在瑞典去世。

笛卡尔与培根都希望建立一种不受那些陈旧观点束缚的新哲学,但在蔑视传统方面笛卡尔比培根走得更远。对于笛卡尔来说,除了彻底抛弃所有过去的知识而重新开始建立新知识外,其他一切都不够,他认为,只有上帝和个人本身存在的实在才是自明之理(我思故我在)。在他看来,可以通过思想来认识上帝,而且,以这种方式认识到的上帝的真理比通过眼睛看到的任何东西都远为清晰。从这个基础上,笛卡尔准备推演出整个宇宙及其规律。他相信,在这种以数学为支配的方法中,每一步都将像在欧几里德几何学中的证明一样可靠。毫不奇怪,他在光学、虹和解析几何的研究上取得了成功:因为它们在本质上都是数学方面的科目,并且最适合以这种方式进行研究。

在其宇宙论上,笛卡尔进而从上帝出发推演到物质和运动。他对自己的成果感到非常自信,以至于确信,无论有多少可能已经产生的宇宙,它们一定都会发展成像我们自己的宇宙一样。他满意地认为,他的基本上用演绎推论的体系已使他能够有把握地证明物质的要素,但当演绎导致不同的可能时,就必须设计出实验来作出实际的选择。

笛卡尔的宇宙是“机械论的”,他拒绝在他的同代人中非常流行的生机论解释。他假定宇宙中运动的量(quantity of

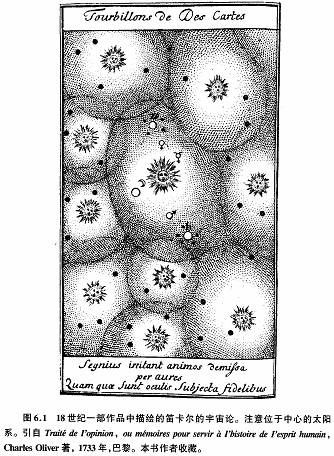

motion)恒定,这种运动的量是三种大小不同的粒子所固有的,而这三种粒子对应于土、空气和火三种古代元素。第一种粒子最大,它们说明物质的化学和物理性质。第二种粒子小得多并且运动较快,它们存在于土原子之间。最后是火粒子,它们的运动非常剧烈,占据着可能仍然存在的一切孔穴。所有空间都以这种方式充满。其结果是,笛卡尔(追随亚里士多德)抛弃了虚空以及超距作用的可能性。这是由物质的漩涡来解释万物的一个尝试。局部的聚集形成了行星和太阳,同样的过程也发生在遥远星体的周围。最后的结果就是形成了一个巨大的漩涡体系,用来说明宇宙中的一切物质(图6.1)。

当笛卡尔的机械论哲学运用于人体和生物学时,就将以前占统治地位的“生命”力排挤出去。他本人的著作在17世纪后期物理医学派的发展中起着重要作用。我们在前面他对哈维循环的机械论“改正”中已经看到了他所作的这种探讨。在他看来,人是一个灵魂与一个像机器一样的动物肉体的结合物,他发现可以十分令人满意地将身体的运转比作水力工程的运转。这种水力工程在17世纪早期富人的花园中极为常见:

“人们可以很恰当地将我描述的这种动物机器的神经比作那些喷泉机器的水管;将其肌肉和筋腱比作使其运转的其他各不相同的发动机和发条;将其源于心而存于脑腔的精气比作推动这些发动机的水。而且,呼吸和其他各种类似功能在这台动物机器中既普通又自然,它们依靠精气之流的推动,就像时钟和水磨的转动一样,普通的水流就能使其运转不停。”

于是,外部物体以这种方式引起了大脑中的反应,这类似于走进一个洞室的参观者,踩到地上的平板使展示的塑像活动起来。因此,人体被视为一台机器,这台机器的反应能力受控于一个巨大的管网,管网中的阀门开开关关,使流体以不同的目的流向不同的方向。

笛卡尔对欧洲大陆科学的影响直到18世纪中叶才开始衰落。然而,如果说培根新科学的缺陷是过于重视实验的话,那么笛卡尔的缺陷就是过分重视演绎的结果。只有当笛卡尔的演绎方法运用于实际上的确适合于数学处理的学科时才真正有效,他的宇宙论或生物学思辩对未来科学的发展几乎没有产生持久的作用。

伽利略·伽利莱

尽管培根和笛卡尔具有影响,但从近代科学家的立场来看,两者所主张的方法论都有严重缺陷。人们所需要的是在归纳与演绎过程之间建立更多的真正的相互作用。这种探讨在伽利略的研究中得到了充分体现——不是在他对科学方法探讨的形式中,而是在学科的实际发展中。就我们的议题来说,最适于考察的书籍是《关于两种新科学的数学推理和证明》(1638年)。我们没有必要综述该书的内容,因为我们的目的并不是去详细追踪17世纪的运动物理学。然而,伽利略对自由落体问题的发展,为他的方法论步骤提供了一个极好的例证。

伽利略从观察开始,他注意到,在大多数对自然现象的研究中,人们常常去寻找这些现象的原因,伽利略对此持反对态度,他建议说:

“现在似乎不是探索自然运动加速度之原因的合适时机,不同的哲学家已对此表达了不同的观点,有些哲学家用中心吸引力来解释;另一些哲学家则用物体非常细小部分之间的排斥力来解释;还有一些哲学家则将其归于周围介质中的某种压力,这种压力在落体的后部闭合,驱使其从其中的一个位置移向另一个位置。而所有这些想象以及其他想象都应该接受考察,但此事并不真的值得去做。目前,我们作者的目的只是探索和证明加速运动的某些性质(不管这种加速度的原因可能是什么)……”

这里的主要问题已经从“为什么”转变为“怎么样”。为了实施这一转变,伽利略转向了对自然现象的数学描述。

伽利略在探索过程中,写了一部相当于近代科学专著的作品。首先,他陈述了自己的意图——建立一门论述一种古老学科的新科学:运动中的变化。在讨论自由落体本身时,伽利略指出,物体在下落时作加速运动是众所周知的。需要确定的只是这种加速度是如何产生的。在这一点上,他介绍了自己打算使用的几个定义(包括“匀速运动”、“速度”和“匀加速运动”)。伽利略接着告诉读者,他的讨论只限于下落物体:“我们决定考虑诸如自然界实际发生的加速度落体现象。”注意,这与培根的方法有极大的不同,在培根方法中,在科学定律确定之前就应该将运动的实例收集好。

在这一点上,伽利略在引入了一个简单性规则之后进一步阐述道:“为什么我不应该相信这种(速度上的)增加是以一种极其简单而对每个人又是显而易见的方式发生的呢?”这就是说,如果物体在自由下落时加速,那么我可以假定,它们是以最简单的可能方式,即均匀地加速的。现在,似乎必须做一项检验,而且伽利略的朋友塞格里多(Sapedo)承认:

“我对此或者甚至任何其他定义都不能提出合理的反对意见……但是……请允许我仍然不揣冒昧地对上面提到的这种定义以及我们在自然界自由落体的例子中遇到的那种对加速运动的描述提出疑问。”

伽利略的回答是,如果自由落体确实是匀加速的话,那么就要推导出一系列所需的定理。这包括我们熟悉的等式:s=1/2 Vt和s∝t2,在这里s表示距离,v表示速度,t表示时间。伽利略提出,通过斜面可以作出一项实验证明。斜面减缓了下落运动,以便人们能测出距离和时间。他用一台水钟作为记时装置,实验获得的结果确认了他所推导的公式:s∝t2。而且,这是一种匀加速运动,尽管他乐意承认这不是自由落体运动。

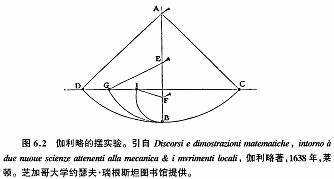

为了进一步作讨论,伽利略接着假设,一个物体从斜面的铅垂面垂直下落,其获得的速度与从斜面滑下时所得的速度相等。在对此作出了逻辑证明后,他又转向了实验证明。在这个例子中,他转而研究的是一个摆。他注意到,该摆从一侧给定高度摆到了另一侧的相同高度(在考虑了空气阻力之后)。但是,由于摆的运动描绘出一段圆弧,因此可被看做是一种沿着具有不同斜度的一系列斜面的下落(图6.2)。在摆后的板上钉上一些钉子就可近似地得出这些斜面。在所有情况中,摆的摆动都接近达到初始高度(因此可以近似得出下落的初始速度)。按照这种方法,似乎有可能推出,物体沿着斜面长度下落的时间与其所处的高度有一种简单的比例关系,而且物体的加速度与下落时间成反比。即,

t1/t2 =h1/h2

但 v=a(加速度)t

或者 a∝1/t

因此 t1/t2=a2/a1

所有这些讨论得出的结论是,自由落体运动是匀加速运动。这个结果理所当然是运动物理学的基础,但在此作为程度性方法的一个例子,它令我们特别感兴趣。伽利略首先陈述他的问题,接着仔细阐述他将要使用的那些定义。然后,他对自由落体和匀加速运动作了一个必须进行检验的基本假定。通过检验定理就可做到这一点,如果自由落体运动确实是匀加速的,那么这些定理就一定有效。在原初的定理被接受之前,还要进行实验并作出进一步的假定和检验。

所有这些讨论都是以对话形式进行的,其中掺合着各位参与者冗长的离题话。从我们的观点来看,它存在着一个不足之处即其证明都是以思维实验①的形式作出的:这就是说,并没有证据证明实际完成了所提出的实验。但其全部的重要性在于,我们从中看到,一位擅长操作的科学家是如何通过假说和实验之间不断的相互作用来探索一个特殊问题。伽利略所提出的步骤今天仍然能够遵循;而且,许多大学生都会记得,伽利略的斜面和摆在实验室里仍然被用来介绍运动物理学。

培根和笛卡尔都倡导摧毁古代哲学。没有人能够否认他们对17世纪后期科学界的影响,但最终,在近代科学方法的发展中伽利略的影响也许要大得多。伦敦皇家学会的会员们毫不犹豫地表明自己是“培根派学者”,但他们身上的伽利略传统也并不逊色。

思维实验、观察和原子理论

伽利略的自由落体研究包括两个基本实验:斜面与摆。然而,就像我向读者介绍的那样,伽利略的研究强调的是结论的逻辑而不是实验的基础。因此,伽利略派的学者们为伽利略是否实际做过这些实验一直争论不休。尽管我们不必拘泥于这个问题,但伽利略无疑使自己陷入易受批评的境地,这种批评在他对地球运动的讨论中就显而易见。人们对此常常问及的一个问题是:当一块石头从一艘快速运动的船的桅杆上坠落时,会落在何处?当船停泊时,很显然它会顺着桅杆下落,但当船在运动时,人们可能会认为,石头会像人们预料的那样落在船后远离桅杆的地方,因为在石头下落的过程中船已经向前运动了。亚里士多德派学者和哥白尼派学者都对这个问题很感兴趣,因为他们在这个例子中看到,它有可能与运动的地球相类比。伽利略借用“冲力”这个中世纪术语坚定地说,在运动的船中,石头仍然顺着桅杆下落。他解释说,这是因为石头带有船向前的冲力。在对话中,亚里土多德派的代言人辛普里西奥(Simplicio)回答说:“你不但没有做过100次这种实验,而且甚至连一次都没有做过。”的确如此,伽利略的代言人回答道,“尽管我没有做实验,但我确信事情会像我所告诉你的那样,因为它必定如此。”这个结论也许是正确的,但在1638年,这种论证并不完全令人信服。

位置运动的研究不但与哥白尼体系的命运相连,而且也与原子论的复活相关。亚里士多德本人在对运动的讨论中曾假定,速度与介质的阻力成反比。因此,在真空(没有阻力)的情况下就可获得一个无限大的速度。这是不可想象的。所以,“自然厌恶真空”。由于真空是不可能的,所以还有必要拒斥前苏格拉底派哲学家所提出的原子论解释。

亚里士多德还曾提出,不同重量的物体在相同的介质中的运动,它们的速度之比与重量之比彼此遵循着相同的比率。对于一个曾经观察过物体落人液体和油中——或者一块石头和一片羽毛在空气中同时下落——的人来说,这似乎的确是一个常识性的答案。但假定能够产生真空的话,那么这个真空中将会发生什么呢?伽利略指出,介质的密度愈小,落体的速度就越接近,而不论它们的重量如何。因此,他争辩说,在真空中,所有的物体将以同样的速率下落。所以,对不同重量的落体相对速度的讨论关系着真空存在的问题,更加重要的是,关系着原子构成物质的可能性问题。

在寻求一种从生机论和科学的联系中脱离出来的机械论哲学时,可以理解的是,仅仅根据大小、形状和粒子运动来对各种现象进行一种自然主义的解释,这将是有吸引力的。我们已经提到过笛卡尔较早期的粒子体系,但由于各种哲学上的原因,他曾经拒绝真空存在的可能性。尽管可能出入意料,但是到17世纪早期,甚至炼金术士们也将原子论和生机论混合在一起用于各种解释。而正是伽利略认为物质由原子构成以及真空存在的观点被证明在这方面最具影响。所以,我们发现,伽利略的朋友和门徒伊万奇里斯特·托里塞利(Evangelista

Torricelli,1608—1647)①在他的这位老师去世后不久对汞气压计作了描绘。此后,在17世纪中期的几十年中,汞管顶部的真空研究占据了佛罗伦萨西蒙托学园(Florentine

Accademia del Cimento)①成员的许多时间。在德国,奥托·冯·葛利克(Otto

vonGuericke,1602—1686)②建造了自己的真空泵,并于1657年用马格德堡(Magdeburg)半球验证了它的效果。而且,我们发现,17世纪50年代,罗伯特·波义耳曾委托罗伯特·胡克(Robert

Hooke,1635—1703)③设计一个空气泵,以便他能进行真空实验,他继而用一种微粒哲学来解释这个实验。

①意大利物理学家、数学家。伽利略的助手。——译注

①即实验学社(Acdemy of Experiments)。它有装备良好的实验室,鼓励自然哲学家共同协作进行研究。这个团体中有伽利略的门徒。——译注

②德国物理学家。发明空气泵和起电机。——译注

③英国化学家、物理学家。发现固体弹性定律,提出细胞概念。——译注

伽利略对真空的讨论显然已经导致了用实验研究来证实他的结论。但是如果我们回到船的实验上来,就会看到同样需要实验证明。对行船问题的争论曾经是哥白尼的论敌们提出的更有力的论据之一。尽管伽利略曾经拒斥过他们这种亚里士多德式的论据,但是他也承认自己并未做过实验来证明这个问题。伽利略的讨论1632年发表于他的《关于两大世界体系的对话》中。在该书出版前,他曾散发过这部手稿。从随后的通信中很清楚地看出,对此最有兴趣的人中有梅森纳和伽桑狄。1633年,梅森纳立即尝试测量从一个教堂塔顶上掉下的石头的速度。而且,他还认真关注行船实验,并曾写信给一个经常跨越英吉利海峡的朋友。在1634年的一次航行中,这位从事国际贸易的商人安排了一个水手爬上桅杆扔下重物。其结果是石头落在了桅杆脚旁,从而证实了伽利略的研究。但是,这项工作没有公开,接下来进行行船实验的正是伽桑狄。由于确信这个实验的重要性,他决定当众做这个实验,以使人们不可能怀疑其结果。他在普罗旺斯(Provence)④的新任长宫中找到了一名赞助人,此人对科学感兴趣。

④法国东南部一地区。——译注

伽利略讨论的一系列精心设计的检验,都由伽桑狄作出计划并于1640年10月实施。骑在马背上或坐在马车上的人,在空中扔石头或互投石头,人们就会发现,这些石头除了有扔出的横向运动外,还有随着马匹向前的运动。从一匹以最快速度疾驰的马上落下的物体,从骑马人的视点来看是以直线下落的。这些检验以及一系列其他的检验都证实了伽利略的研究成果,然而最引人注目的演示当然是在海军的一艘三层船的甲板上做的。在该船达到最高速度之后,人们发现,无论是从桅杆扔下石头还是直接向上抛掷石头,在两种情况下,石头都落到桅杆脚旁,而不是后面较远的船尾上。伽桑狄在描述这些结果时,讲明了船的速度并详细描述了所有的实验。于是,他建议读者可以做同样的实验:在阳台上散步时向空中扔一个球——或者在河上驾驶小帆船,检验他曾在三层船上演示的事实。

伽利略的情况与开普勒远为不同。开普勒的研究成果直到他死后二三十年才为人所知,而伽利略的著作都被同时代的大量读者迫切寻求和阅读。当他承认未曾做过行船实验时,有些人就认识到必须做这个实验——而且必须要有见证人。

人们意识到,1640年代的氛围与该世纪初期相比已远为不同。对亚里士多德和经院传统的批评因为培根、笛卡尔和伽利略而变得极为老到。虽然我们可能会指出他们方法和结果中的缺陷,但很显然,他们有关建立一门新科学的必要性、实验的作用、数学的恰当运用以及归纳和演绎过程的相互影响在发现中所起作用的讨论直接而显著地影响了科学的发展。

伽利略对位移运动的研究的确使他成为近代科学兴起中的一位关键人物,这不但是因为他的方法论,而且还因为他的研究结果。他抨击了亚里士多德自然哲学的基础,并代之以一门精确建立在实验和从证据中推演出的结论基础上的新运动科学。此外,他对亚里士多德位移运动的拒斥重新揭示了物质原子观的可能性。对于那些希望摒弃生机论和神秘主义解释的人来说,这是一个十分理想的结果。的确,微粒解释或原子解释成了机械论哲学的一个不可或缺的部分。由此可以理解,将有一位名叫皮埃尔·伽桑狄的牧师,他把消除古代原子论原著中遗留下来的无神论瑕疵视为己任。

历史学家可能容易满足于对亚里士多德权威在17世纪逐渐衰落所作的解释,但是这种解释却不能准确地反映当时的学术界。尽管亚里士多德成了许多作者的替罪羊,但对许多原著的研究频频揭示出,除了经院哲学外人们还关心其他各种影响,而且,新兴的机械论者会发现,化学论者比日益衰落的古人支持者更加危险。这正是我们下一章要讨论的问题。

|