|

我们已经回顾了16世纪末期到17世纪早期发生在医学、植物学和生理学中的论战,同样的论战也十分引人注目地发生在天文学和物理学领域。我们再次看到了人文主义研究所产生的影响,从而导致意义重大的重新阐述(维萨留斯,1543年;哥白尼,1543年)。同时,我们还看到这是一个充满同化和争论的较长时期,它必定产生对进一步发展必不可少的各种新发现和新诠释(哈维,1628年;开普勒和伽利略,1609—1632年)。

有关地球运动的问题不但包含了对天体构造的重新认识,而且也包含了一门新的运动物理学的发展——而后一个目标直到艾萨克·牛顿的《数学原理》于1687年出版时才被充分认识到。因此,运动物理学的整个发展史适合于在这套丛书的另一本书中叙述。但是,对哥白尼体系的接受问题,涉及到超出运动力学和宇宙学以外的各种因素,因而神秘主义在此再次对一些关键人物的动机产生了影响,并且在导致深刻分裂的神学问题上,也具有同样的重要性。

古代及文艺复兴时期的天文学

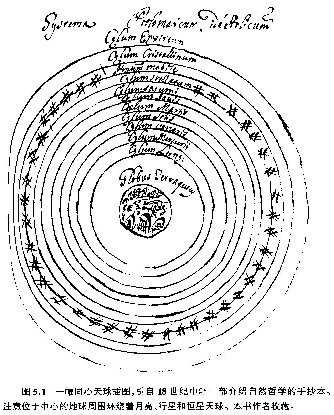

正如在其他所有领域一样,文艺复兴时期的天文学也建立在古人研究的基础上。在这一领域中有两种宇宙体系占据着统治地位。第一种是欧多克斯(Eudoxus)①、卡利普斯(Callippus)②和亚里士多德的宇宙体系,他们借用一系列同心球来说明恒星的周日旋转以及太阳、月亮和行星的运动(图5.1)。为了解释观察到的不同运动情况,他们把行星分置在四个球面上。在恰当地安排了数量足够的行星之后,就有可能解释诸如岁差和以恒星为背景的行星逆行这样复杂的运动。尽管这个体系广为接受,但是它却解释不了太阳、月亮和行星与地球之间的距离有时似乎是周期性的变化。因为这种变化从它们呈现出的大小和亮度的不同上就可看出。

①古希腊天文学家和数学家(公元前400-347年)。接受了柏拉图关于行星必须在正圆轨道上运行的观点,但他在观察之后又不得不承认,行星的实际运动并不是正圆轨道上的匀速运动。——译注

②古希腊天文学家(公元前370-前300)。他观察了行星运动后,把天球总数调整为34个。——译注

为了解决这一问题并消除亚里士多德宇宙论中的不准确性,公元前3世纪和前2世纪亚历山大城的天文学家们[特别是佩加的阿波罗尼乌斯(Apollonius

of Perga)③和喜帕恰斯(Hipparehus)④]对这些材料重新加以整理并纳入一个新体系。后来,他们的体系在公元2世纪被修正和扩充为克劳狄乌斯·托勒密(Glaudius

Ptolemy)详尽的、真正的数学体系。正是托勒密在《至大论》中描述的这个体系,直到17世纪大多数天文学家仍对其深信不疑。

③古希腊数学家(公元前262-前190)。阿基米德的学生,因对圆锥曲线的研究而获得了“伟大的几何学家”的称号。——译注

④古希腊最伟大的天文学家(公元前190-前120)。天体测量学奠基人,编制约850颗恒星的星表,发现岁差,制订日月运动表,推算日、月食,用球面三角原理确定地球的经纬度。并发明了许多用肉眼观察天象的仪器,这些仪器后来沿用了1700年。——译注

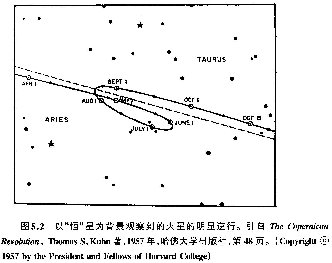

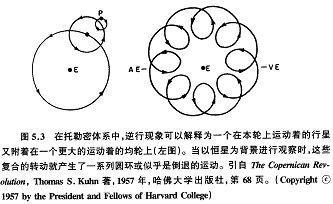

托勒密的天文学保留了较早期的天球,又增加了各种不同的圆(这样就保持了天体运动的“完美”)来更加详细地解释各种观察到的现象。在最简单的情况下,一个行星可能位于一个较大的圆或均轮上——如果这个行星看起来是绕着地球作完美的正圆运动的话。但是,这种完美的正圆——对恒星而言远非如此——并不存在,其结果是,又假设了许多其他的圆。本轮的中心位于均轮的圆周上,并随着均轮的运动而转动。这种双重的运动,既解释了距离的明显变化,又解释了行星的逆行(图5.2和5.3)。其他的不规则性促使托勒密把地球放在远离太阳的某个地方,并且使用了偏心(偏离了中心的)圆和等分圆。后者用来解释行星速度的明显变化。在此情况下就可看出,在相等的时间里转过了相等的角度(起点不在圆心)。把所有这些精心设计的圆结合起来,就形成了一个精密的(或许并不完美的)天文学体系,这个体系相当准确地解释并预测了天体的运动。

然而,尽管托勒密和亚里士多德使古代其他作者相形见绌,但他们的宇宙论体系并不能代表古代天文学思想的整个领域。公元前5世纪,毕达哥拉斯的一些追随者[尤其是菲洛劳斯(Philolaus)①]曾提出了一个宇宙图,这个宇宙的中心是一团中心火,环绕在其周围的是包括地球、太阳和一个反地球(counter—earth)②在内的所有其他星体。后来,萨摩斯的阿利斯塔克(Aristarchus

ofSanlos,公元前3世纪)③提出,如果地球每天绕其轴自转,同时每年绕太阳公转,那么一切都与实际情况没有什么不同。但是,这个“哥白尼式的”方案并不是从数学上得到的,而且只有他对日月距离和大小的计算结果幸存了下来。庞塔斯的赫拉克雷迪斯(Heracleides

of Pontus,公元前4世纪)①的研究影响更大。他提出,地球的周日运动最好地解释了恒星运动,而人们从未在远离太阳的地方看到过水星和金星,这一事实表明,这些行星是围绕太阳旋转的。马尔提努斯·凯佩拉(Martianus

Capella)和马科罗比乌斯(Macrobius)(两人都活跃于5世纪)重述了古代晚期异族入侵时幸存原著中的赫拉克雷迪斯的观点,这些观点一直沿用到12和13世纪人们发现了更详细的科学著作。

①古希腊哲学家(公元前480--?)。毕达哥拉斯学派最杰出的代表。——译注

②菲洛劳斯认为地球不是宇宙的中心,地球与太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星及其他星球都是围绕着一中心火团运动,而太阳只不过是这个火团的反射。这样,就有9个球体在围绕中心火团运行。为了达到完美的数字,他又虚构了第10个球体——反地球,它是一个永远藏在太阳另一面的、我们看不到的行星。而整个天象图的构思只是利用10的魔力(因为10是1、2,3,4、的总和)。2000年后,哥白尼提出地球和行星都围绕太阳运行,这种看法被他的反对者说成是毕达哥拉斯的异端邪说。——译注

③古希腊天文学家(公元前310-230年)。他将毕达哥拉斯关于地球运动的观点和赫拉克雷迪斯(Heracleides)关于一些行星绕太阳运转的论点结合在一起,提出一切行星包括地球都围绕太阳运行。因此,他一直被称为哥白尼的先行者。——译注

①古希腊天文学家(公元前388—315年)。是提出地球自转问题的第一个人。——译注

伊斯兰天文学家提出了他们对托勒密体系的注解和修正,并将这些——连同原著一起——在12世纪传人西欧,而且还撰写了一些介绍性的天文学论文[其中最流行的为霍利伍德的约翰(John

ofHolywood,即Johannes Sacrobosco)所写,1230年)。翻译者还将托勒密和亚里士多德的宇宙学著作译成拉丁语。尽管后来有人批评这些译本译文不准确,但是它们直到16世纪仍具有影响。

在整个13世纪,亚里士多德在神学领域受到指责,因为他在自然哲学著作中阐述的观点与基督教教义相冲突。他们指出,如果全盘接受亚里士多德的著作,就会导致对上帝创世、圣体真实性(thetruthof

Eucharist)、奇迹可能性和灵魂不灭的否定。亚里士多德全集一旦被作为教条的著作而遭到排斥,它就易受到争议。事实上,在13世纪晚期和14世纪讨论的许多问题的确与天文学和宇宙论有关,如世界多重性的可能性和地球运动这类问题。尼古拉斯·库萨努斯(Nicolaus

Cusanus,1401—1464年)②对这些论题特别感兴趣,他写道,有一个无边的(如果不是无限的话)宇宙,宇宙的各部分都在运动之中。尽管人们难以确定他对地球运动的理解是否正确,但毫无疑问,他拒斥了同时代天文学家的许多观点。

②库萨的尼古拉斯(Nicholas of

Cusa)的拉丁语名。德国枢机主教、哲学家和科学家,认为人类认识必须依靠经验,发展实验科学,著有《论有学问的无知》,指出唯自知无知者才是有学问的人。在天文学上,他认为地球在地轴上旋转,并环绕太阳运行,宇宙间既无“上”也无“下”,宇宙是无限的。但这些看法没有以详细的观察、计算或理论作基础,也没有影响科学的进程。——译注

人文主义的复兴在诸多方面对天文学产生了影响。库萨努斯是15世纪受到新柏拉图主义影响的学者中的一个例子。马尔西利奥·费奇诺则是另外一个例子。费奇诺的神秘主义兴趣反映在他翻译的《赫尔墨斯全集》和他的太阳颂词[选自《太阳颂》(De

sole))中,其中他效法较早期的赫尔墨斯原著:

“没有什么可像(光)一样充分地显示善(即上帝)的本质。首先,光是各种看得见的物体中最灿烂、最清晰者。其次,没有什么可以像光一样传播得如此容易、如此广阔、如此快捷。其三,它无害地穿透一切物质,轻柔得就像爱抚一般。其四,光带来的热养育并滋润着万物,是宇宙的创造者和推动者……同样,善被四处传播,抚慰着万物,吸引着万物。善不必强制实施,而是通过和善一起存在的爱来施与万物,就像(伴随着光的)热一样。这种爱吸引着万物,以使万物自由地接受善……也许光本身就是天国神灵的视觉,或者用于观察、用于遥控、用于将万物同天国联系起来,既不远离天国也不与外来物相混同……仰望天空,我为你们,神圣天国的公民祈祷……太阳对你们来说意味着上帝,那么谁敢否定太阳呢。”

费奇诺继续强调,太阳是宇宙的首创物,,因而被置于天国的中心。

维也纳大学的乔治·波伊巴赫的工作与此远为不同,他在《新行星论》(Theoricae

novae

planetarum,1473年出版)中,使用专门术语描述了一个改进了的托勒密行星体系。由于认识到需要一部更好的托勒密原著,他打算与他的学生兼助手约翰内斯·缪勒(Johannes

Muller,即雷纪奥蒙坦,Regiomontanus)一起去意大利旅行。波伊巴赫在去世前,已经完成了《至大论》之《概要》(Epitome)的前6卷。雷纪奥蒙坦继续译完了这部著作,该书在其死后20年才首次出版(图5.4)。完整的《至大论》迟至1515年才出版,该版本出自13世纪克雷莫纳的杰勒德(Gerard

of Cremona)①的译本。直到1528年,才出现了译自希腊语的新译本。

①意大利学者(1114-1187)。他一生中有很长时间是在西班牙托莱多度过的。托莱多曾经是穆斯林学术中心,是寻觅知识丰富的阿拉伯著作的好地方。12世纪,翻译成了最重要的科学工作,而杰勒德就是这样一位伟大的翻译家、科学家。他一生翻译(或监督翻译)了92本阿拉伯书,这些译作中包括亚里士多德的部分著作、托勒密《至大论》的全部,以及希波克拉底和盖仑的著作。——译注

哥白尼与静止的太阳

我们已经指出,科学革命的最初阶段包括回过头去研究古代的原始资料。对某些人来说这是回到亚里士多德,对另一些人来说是回到盖仑。而第三部分人则通过对赫尔墨斯原著的研究,在探索已为亚当所知的神性知识(原始神学)中追求真理。这种赫尔墨斯的影响,在费奇诺著作所阐述的文艺复兴时期宇宙论中显而易见。而乔洛拉莫·弗拉卡斯托罗(Girolamo

Fmcastoro,1478—1553)于1538年描绘了一个复活了的亚里士多德同心天球体系。他认为,通过假设这些水晶同心天球的透明度发生变化,从而使得地球上的观察者产生距离变化的错觉,就可轻易地解决以前在解释距离变化时产生的难题。然而,尽管亚里士多德和赫尔墨斯都曾具影响力,毫无疑问,托勒密在人文主义天文学家中享有至高无上的权威。而哥白尼正是托勒密的最大受惠者。

哥白尼1473年出生于波兰的托伦(Tonm),大约在这一年,波伊巴赫的天文学作品首次出版。18岁时,他考入克拉科夫大学(the

University of Cracow),在那儿他开始广泛收集天文学和数学书籍。1496年——这一年雷纪奥蒙坦翻译的《至大论》之《概要》正好首次出版——他前往波伦亚学习教会法。在回家短暂探访之后(1501年),哥白尼又来到帕多瓦学习,并于1503年在费拉拉(Ferrara)获得教会法博土学位。在波伦亚和帕多瓦时,哥白尼曾与一些博学的天文学家有过交往。在波伦亚,他认识多美尼哥·马里亚·达·诺瓦拉(Domenico

Maria da

Novara,1454—1504年);在帕多瓦,他认识乔洛拉莫·弗拉卡斯托罗。后者既是一位天文学家,也是一位哲学家和医生。哥白尼在取得了法学学位后就转向了医学。后来,他在波兰把行医作为日常职责之一。

1506年,他回到家乡永久定居。在这里,他参与了厄尔姆兰(Ennland)这个小邦的治理,经常参与医疗和经济方面的决策。哥白尼在意大利曾学过希腊语。1509年,他翻译发表了7世纪拜占庭作家西奥菲拉卡托斯·西摩科塔(Theophylactus

Simocatta)的诗,从而被认为是二流的人文主义文学家之一。虽然这在人文主义学界中几乎谈不上是一件大事,但该书因为有一首作为序言的诗而深具影响力,这首诗赞扬了译者在天文学上的追求。甚至从那以后,哥白尼才以天文学家的身份逐渐为人所知。1514年,他被邀请(而他谢绝了)去罗马参加讨论正在拟定的历法改革。

虽然哥白尼除了这部短短的译作外没有发表什么东西,但他在波兰和意大利的许多朋友都知道了他的兴趣所在。他在《天体运行论》(De revolutionibus

orbium

coelestium,1543)中发表的少量观测材料都是他在意大利当学生时收集的。但是,大约1512年,哥白尼在一部通常被称为《评论》(Commentariolus)的手稿中已经完整地提出了日心宇宙(用“日静”这个词会更好一些,因为哥白尼并没有把太阳置于宇宙的正中心)的思想。他在手稿中概述了这个理论,并勾画了它的一些结果——他告诉读者,他正在对这个课题进行一项更大的研究。

地动的思想似乎与常识相悖,并曾给古人带来无数的困难。托勒密曾指出,如果说地球是运动的,那么所有没有固定在地球表面的物体都将落在后面。一个特殊的例子就是,从一定高度下落的石头,如果地球运动,那么石头在下落的几秒钟内将被抛离原地数英里远。但观察到的事实则是石头垂直下落,这对那些主张地静的人来说具有说服力。但哥白尼论证说,这是因为地球周围的空气被带动了(因此下落的石头随着空气一起被带动了),但对他的许多同时代人来说,这种论证似乎经不起推敲。

为什么哥白尼最终转向了日静体系呢?有人认为,如果他不这样做,就不得不接受火星天球和太阳天球在其运行过程中相交的情况,而这对于那些仍然坚持存在各种水晶天球的人来说则是不能接受的。但还有一些也许不太合理但却不能忽视的原因。哥白尼在《天体运行论》中宣称他的工作只不过是复活了古代毕达哥拉斯学说。但在涉及到行星的秩序时,他推论说:

“太阳位于万物的中心。的确,在这座最辉煌的天宇中,它能普照万物,同时又照亮自己。难道还有谁能把这盏明灯放到另一个或者更好的位置上呢?因此,它当之无愧地被一些人喻为宇宙之灯,被另一些人称为宇宙之心灵,还被一些人比作世界的主宰。

赫尔墨斯·特利斯墨吉斯忒斯(称它为)看得见的上帝,索福克勒斯(Sophocles)①笔下的厄勒克特拉(Electra)②把它叫做万物洞察者。因此,毫无疑问,太阳位居王座统辖着周围的星族。”

①古希腊三大悲剧诗人之一(公元前496—前406),一生共写123部剧本,传世著作有《埃阿斯》、《安提戈涅》、《俄狄浦斯王》等7部。——译注

②希腊神话中迈锡尼王阿伽门农的女儿,曾率领希腊军队作战,并怂恿其弟杀死母亲和母亲的情夫,为被此两人谋害的父亲报仇。此处,哥白尼的引文有误,索福克勒斯并非在他的{厄勒克特拉}中,而是在他的《俄狄浦斯王》中第8印行,把太阳称为万物洞察者。——译注

无论什么原因,哥白尼在40岁(如果不是更早的话)时就已经建立了自己的体系。那么,他又为何要等到30年后才发表呢?在《天体运动论》中写给教皇看的序言里,他说他不愿意出版是因为害怕无知者的反对。天文学是一门数学家的学科,而不是普通群众的学科。的确,在1539年来自维滕伯格(Wittenberg)大学的路德派(Lutheran)学者乔治·约希姆·雷梯库斯(Georg

Joachim Rheticus,1514—1574)③来到厄尔姆兰之前,几乎没有迹象表明他有出版该书的愿望。雷梯库斯此行有一个目的,就是要更多地学习这种新理论,而在此之前,他听到的只不过是一些传闻。哥白尼对他的时代很慷慨,他将自己过去40年的研究成果告诉了雷梯库斯。一年之后,雷梯库斯就写出了一部说明哥白尼体系的手稿。这部《概述》(NarratioPrima)吸引了相当广泛的读者,并且连续出了两版(1540年,1541年)。受到这种反响的鼓励,雷梯库斯极力主张哥白尼出版他的全部著作。

③德国数学家,哥白尼的第一个门徒,曾撰写过哥白尼传记,并绘制了第一幅东普鲁士地图。——译注

由于雷梯库斯曾允诺要关照好该书的整个出版过程,哥白尼很信任地把书稿交付给他。事实上,雷梯库斯并没有遵守自己的诺言,而这部后来出版的书——该书送达哥白尼手上时,他已经奄奄一息了——包括了一篇未署名的序言。这篇序言是由路德派牧师安德烈斯·奥西安德尔(Andreas

Osiander,1498—1552)所写。他指出,书中所描述的体系主要是便于天文学计算的一种数学技巧。几乎可以说这并不是哥白尼的意图,但到了该世纪后期,哥白尼并非这篇序言的作者这一事实已广为人知。

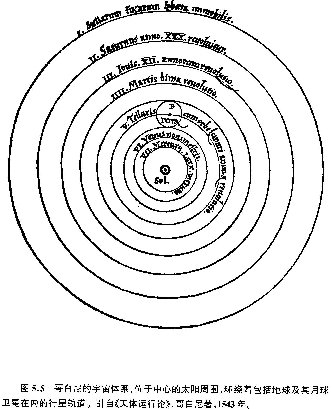

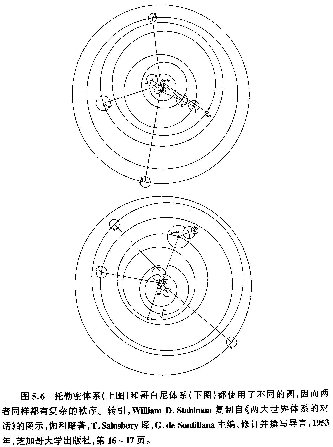

我们可以在《天体运行论》的第一卷中看到哥白尼的基本思想(图5.5)。在这里,他勾勒了行星的运动秩序;也就是在这里,我们很快就看出了托勒密的强烈影响。的确,哥白尼并非因天文观测而出名,他做的观测次数寥寥无几,当然其准确性不如他的某些前辈,而且他也没有大大简化旧有的天文学(图5.6)。他仍然接受了托勒密的本轮和均轮,并且他发现自己不能精确地把太阳置于宇宙的中心,这正如以前的天文学家不能把地球置于宇宙的中心一样。此外虽然等分圆这样一种设置由于没有物理意义而被弃而不用,但是几乎就没有别的东西被他完全抛弃。

总之,托勒密体系被改造了。太阳现在被安放在宇宙的数学中心点附近(实际上并不在正中心),它的周围环绕着行星(地球被看成是其中之一,在它的均轮上伴随着月亮),这些行星镶嵌在各自的水晶天球上。这个体系包含了古已有之的恒星天球。

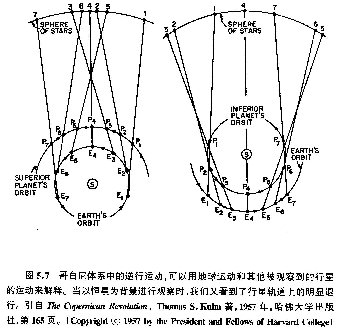

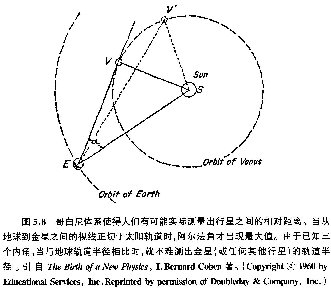

在哥白尼看来,这个体系比以前的体系更简单、更和谐,并且如他所说,这个体系给了辉煌的太阳一个更加恰当的位置。但是,尽管哥白尼体系保留了托勒密宇宙的许多复杂性,但他在某种程度上也对其作了简化。不但等分圆被去掉了,而且用来解释行星逆行的均轮现在也发现没有必要了(图5.7)。行星相对于恒星背景退行的环状轨迹,现在可以用地球与被观察行星之间的相对位置和相对速度所产生的结果来解释。在用简单的三角学方法确定行星与太阳之间的相对距离方面,哥白尼体系也被证明是有用的(图5.8)。

恒星视差与宇宙的大小

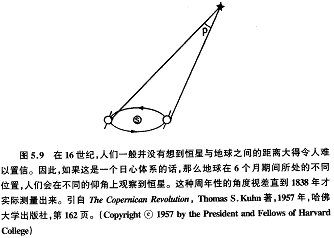

虽然对行星逆行进行新的解释是哥白尼理论的一个胜利,但其他问题仍然困扰着16世纪后期的天文学家。地球运动的物理学问题直到下一个世纪才得以解决,但恒星视差的问题却吸引了16世纪许多天文学家的关注。有人认为,如果说地球每年绕着太阳公转,那么地球上的观察者在观测任何恒星时,都应该察觉到一段可度量的位移——至少在古人认为宇宙是有大小秩序的情况下如此。但这种角度的变化并不能在6个月内觉察出来。结果,许多人都认为地球是静止的,而哥白尼派的学者们不得不争辩说,这个宇宙比天文学家们早期设想的还要大得多(图5.9)。因此,对哥白尼的认可,也就包含了对宇宙的大小问题表明了立场。

关于这个问题的讨论有一个背景。库萨努斯曾经描述过一个无限延伸的宇宙。乔尔丹诺·布鲁诺(Giordano Bruno,1548—1600)①也提出了一个类似的体系——一个无限的、分散的宇宙。这种方式,“颂扬了上帝的伟大,展现了他的王国的辽阔。他不是在一个太阳中受到崇拜,而是在无数个太阳中受到崇拜;他不只是在一个地球上受到尊敬,而是在一千个地球上受到尊敬,在无限的宇宙中受到尊敬。”布鲁诺认为,他把地球提高到了一个新的层次,即恒星层次。但是,他又补充说,我们的地球确实是在绕着太阳公转。同样,无数个太阳系中的无数个地球也在绕着它们的太阳公转。

①意大利哲学家。极力宣扬库萨努斯关于空间无限大、其他星球上可住人、地球运动等观点。他明确表示蔑视传统观念,甚至对宗教比对科学更为甚之。1592年他在威尼斯遭到宗教法庭的逮捕。布鲁诺只要像30年后的伽利略一样,宣布放弃自己的主张就可被释放。然而,自苏格拉底时代以来,还没有人像布鲁诺那样下过如此大的决心来维护自己的信念。经过7年的审讯,最后他被活活烧死。——译注

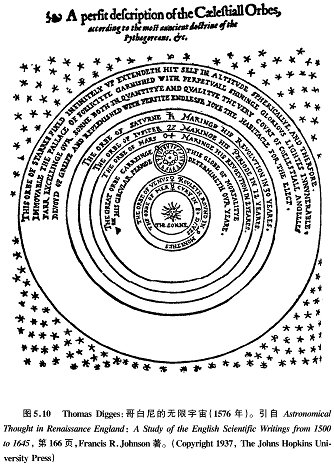

布鲁诺这些大胆的见解建立于新柏拉图神秘主义和赫尔墨斯神秘主义的背景中。虽然说布鲁诺的见解融入了同样引起争议的神学推测,并因此而导致他殉难于罗马火刑柱上,但他认为应该取消恒星的固定天球的思想遭到的反对却少得多,并得到了他人的接受。在英国,托马斯·迪格斯(Thomas

Digges,1543—1595)①意译了《天体运行论》的第一卷,并把它附在1576年新版的万年历上(图5.10)。这是英国在16世纪对这种新宇宙体系所做的最重要的描述。它之所以重要,还因为迪格斯取消了恒星的固定天球。他指出,“恒星天球”“无限地固定在高处”,并且“其高度延伸到天球的表面”。因此,固定不变的是这“饰满永恒灿烂光芒的殿宇”,这些光芒不计其数,“无论是从量上还是从质上看都远远超过了我们的太阳”。这“正是抛却了贪欲的神圣天使的殿堂,并为上帝的选民增添了一座完美的永恒快乐的居所”。

①英国数学家。——译注

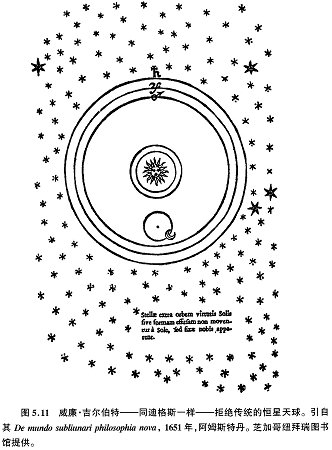

同样,迪格斯的示意图对他的同胞威廉·吉尔伯特(William

Gilbert,1540—1603)可能产生过影响,后者的《磁论》(De

magnete,1600年)仍然是实验方法方面的一部杰作。像16世纪众多的其他作家一样,吉尔伯特的研究也远远超出了我们理解的科学的范围。在他看来,天然磁石的各种简单作用显然可以推广到地球自身的诠释上。在他看来,地球是一块磁石,而磁力可以用一种赋予灵气的力(animistic

force)来进行最好的解释。吉尔伯特不愿意全盘接受哥白尼体系,但他的确赞同地球的周日自转,因为他不相信天空能够在一天内作完整的旋转。同样,他也拒绝接受古代的恒星天球观点。在他的遗著《月下世界》(De

mundo sublunari,直至1651年才出版)中,他以一种类似于迪格斯的方式描述说,各种恒星布满了无垠的天穹(图5.11)。

但是,尽管许多人通过接受一个无限的——或者至少是一个充分膨胀的——宇宙而解决了视差问题,但还有一些人仍试图坚持地心宇宙论,认为它与日益精确的天文观测数据可能相符。这些天文学家中的主要人物是丹麦人第谷·布拉赫(Tycho

Brahe,1546—1601)。他出身于贵族家庭,曾在北欧的几所大学受过良好教育,似乎命定要步人政界。但他首先迷上了化学,并装备了一个实验室,直到1572年一颗“新”星(实际上是一颗超新星)的出现才改变了他的兴趣。对于欧洲的所有天文学家来说,这颗超新星具有十分重要的意义,因为它的出现清楚地表明了天穹中的某种变化。传统的天文学家们立即声称,这次事件一定是发生在不完整的月下区域,因为我们宇宙的更高区域不可能发生变化。但是,如果说这颗新星实际上存在于更低区域(并且离地球相对较近)的话,那么就一定能测出它的视差。第谷,这位才华横溢而又自成体系的观测家试图测定这个视差,但他什么也没能看到。那么,这颗新星一定是存在于离地球极其遥远的区域。因此,与以前的信念相反,在月上区域很可能发生了变化。

1577年至1596年间,第谷观察到了一系列彗星,这对于宇宙学来说同样很重要。在这些实例中,他没有一次观测到视差,因此,他再次对天穹永恒不变的学说提出了质疑。对于传统天文学来说,甚至更难接受的事实是,观测者需要认可这些彗星的运动通过了一个以前认为被一些水晶天球占据的区域。因此,这就更难把这些天球看成是物理实在了。

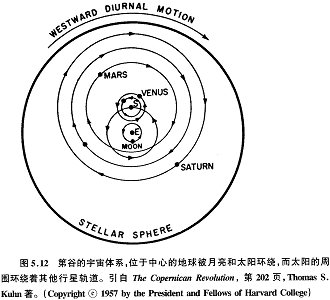

但是,尽管第谷的各种观测有助于削弱古代宇宙学,他本人却发现自己难以接受哥白尼理论。首先,要认可恒星视差不存在,就得要求行星轨迹与恒星之间存在一段极大的距离。因此,第谷采取了一个折中办法。他维持地球不动,与地球相伴的是月亮这颗卫星,但是,太阳绕着地球作圆周运动——而所有其他行星则绕着太阳作圆周运动(图5.12)。这样,就维持了恒星天球与地球、太阳和行星之间一段似乎合理的距离。从数学上看,这个体系类似于哥白尼体系。第谷还保留了托勒密的各种圆来确保这个体系的精确性。然而,他却设法避开了处理新运动物理学问题的必要性——这个问题在该世纪末变得日益棘手。

解开行星轨道之谜

第谷·布拉赫被公认为是欧洲最重要的观测天文学家。这不但是因为他对行星进行了定期观测,并为编制一整套比以前更精确的星表铺平了道路,而且还因为他设计了一台在规模上超过以往任何装置的巨型观测装置。这台装置被丹麦国王安放于建在赫文(Hveen)岛上的一座观测台。他的助手们在这里夜夜观测星空,而另一些人则在下面各层宽大的化学实验室里研究“地上的天文学”——化学。

1596年,一位德国青年由于认识到第谷在该领域中的卓越地位,便把自己的第一部著作送了一册给他。这位青年就是约翰内斯·开普勒,他最终成了第谷的继承人和最伟大的弟子。开普勒早年就已经是一位哥白尼派的学者。他在被送往图宾根(Tubingen)学习时,就聆听过迈克尔·马斯特林(Michael

Maestlin,1550—1631)有关天文学的演讲。尽管这些演讲基于托勒密理论,但是开普勒后来说,马斯特林也曾讨论过哥白尼的著作。新天文学引起了这个学生的兴趣。当他作为一名数学家(和天文学家)前往格拉茨(Graz)任职时(1594年),他已经在从事一项有关哥白尼天文学的研究。

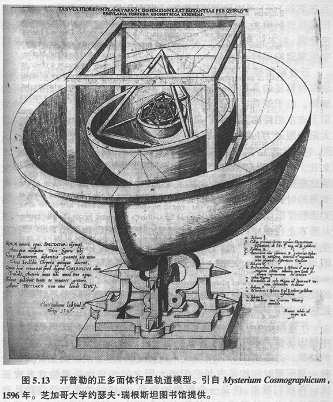

开普勒的第一部书同时送给了第谷和一位当时尚未出名的意大利数学教授伽利略·伽利莱。这部作品本身展示了开普勒伟大的数学天才和他对各种神秘关系的持久兴趣。开普勒在他名为《宇宙的神秘》(Mysterium

Cosmographicum,1596)的著作中,第一次回答了他对宇宙数学秩序的探求。他确信行星轨道一定存在着某种和谐的相互关系,并反复计算了它们与太阳之间的距离,然后得出结论说,这些行星与5种规则的多面体均有一种明确的关系。因此,他认为宇宙可以被精确地描述为:太阳位于中心,其周围的水星、金星、地球、火星、土星和木星这些行星的天球,分别被一个八面体、二十面体、十二面体、四面体和立方体彼此分隔开来(图5.13)。这个结果清楚地反映了那个时代对新毕达哥拉斯派数秘主义的兴趣。而对于开普勒来说,这个发现极其重要,因为它展示了宇宙的数学秩序。

第谷对开普勒及其著作非常欣赏,并在赫文岛给开普勒安排了一个职位。但开普勒谢绝了,因为他更喜欢呆在格拉茨。但在接下来的几年中,宗教风气变得日益不利于新教徒。最后,在1600年,开普勒决定离开格拉茨。这时,第谷已经从丹麦移居德国皇帝鲁道夫二世(Rudolf

Ⅱ,1576—1612年在位)位于布拉格(Prague)的宫中。这儿确实是欧洲知识分子的中心。鲁道夫自从即位以来就鼓励发展所有的科学(包括炼金术和占星术)。约翰·狄曾经长居宫中,还有许多炼金术士和占星家在宫中随时听候差遣。尽管第谷被任命为帝国数学家,但他作为一名化学家受到欢迎的程度似乎并不亚于作为一名天文学家所受到的欢迎。他的职位使他在聘用助手方面享有特权,而正在这时开普勒来信询问第谷是否还能聘用他。当得知第谷以前的提议仍然有效后,开普勒就动身前往帝国宫中。

在布拉格,开普勒有机会广泛接触了第谷的行星观测资料,并且在第谷1601年去世前,开普勒一直在研究火星轨道资料,他希望把这些资料概括为一般的数学规律。最初,他试图使用通常的托勒密装置,如本轮和偏心圆。然而,结果并不像他从第谷的精确资料中所期望的那样好。

开普勒放弃了这一研究后,接着转向了行星运动原因的研究。后来对彗星的各种研究使得人们不得不放弃水晶天球以寻求别的解释。由于受到吉尔伯特磁性力的影响,开普勒假设太阳有一种类似于吉尔伯特磁力的赋予灵气的力量(anima

motfix),这是一种发自太阳的原动力(motive

soul),它推动行星绕着自己的轴转动。他认为,这种力在距离方面遵循平方反比律——但只是在黄道平面上才如此。现在,我们可以在通常被称为开普勒行星运动第二定律中发现这些推测的结果,这个定律表述为,从太阳到行星之间的连线在相等的时间内扫过相同的面积。接着,他又继续对这种赋予灵气的力进行了数学研究,并得出结论说,火星的轨道并不是圆形——这从根本上打破了传统,因为圆周运动说明了天穹完美的思想。对其他可能的曲线的广泛研究使他最终得出结论,用椭圆来描述行星的运动轨迹(第一定律)。开普勒第一次在《新天文学》(Astronomianova,1609年)中宣布了这两个结论,它们都建立在与生机论有关的物理学假设基础上。然而,这两个结果都是正确的,开普勒继续把它们应用于除火星以外的其他行星研究上。

开普勒在1619年出版的《宇宙的和谐》(Harmonices mundi)一书中提出了他的第三定律,这也是他对自然界的宇宙的和谐不断探索的结果。这条定律可以用现代术语表述为:任意两颗行星绕太阳公转一周所需时间的平方与它们离太阳之间的平均距离的立方成正比。在我们看来,这是一个辉煌的发现,但这种关系对开普勒具有更深的含义。为了真正地找到宇宙和谐的一种数学表达式,他开始研究5个正多面体和它们的和谐比率。从这里出发,他继续研究音乐的和谐以及它们同宇宙的关系。《宇宙的和谐》的第8卷致力于研究发自行星的四种声音(高音、中音、次中音和低音)。行星运动的第三定律成了该书其中一卷的部分内容,它表示了音阶谱号以及大、小协和音程的种类。总之,开普勒的行星运动定律出自一位数学大师之手,但是,如果我们要在这些定律所处的真实史境中对它们作出评价,那么就必须考察它们与开普勒整个世界观的关系。

两年后,开普勒编了一部关于哥白尼天文学的《概要》(Epitome)。在该书中,他重申了他以前在《宇宙的神秘》中得出的结论。他晚年主要致力于完成第谷的行星表,该表于1627年即他去世前三年问世。

物理学问题

开普勒许多最重要的研究成果都掩藏在他的哲学推测之中,直到17世纪中叶,我们才看到许多学者提到他的这些定律,并把它们作为行星理论的基础。与此同时,一系列新发展——主要与伽利略·伽利莱的研究有关——也加速了对哥白尼理论的接受。

伽利略诞生于比萨,并在那里接受教育,不久,他就对数学和天文学产生了兴趣。阿基米德的著作对这位年轻的学者产生了巨大的影响。在伽利略看来,阿基米德对物理现象的数学表述似乎与亚里士多德的著作大不一样。他抨击亚里士多德的著作缺乏数学,并且不加批判地依赖感觉经验。作为一位年轻学者,伽利略至少感到自己能自由地把大宇宙一小宇宙的类比作为这样一个世界的一种真实表达,在这个世界中,太阳是国王和心脏,行星是臣仆。伽利略也像开普勒一样,寻求使包括自然界和超自然界在内的整个宇宙数学化。1592年,伽利略成为帕多瓦大学的数学教授,但他在收到开普勒寄来的一本《宇宙的神秘》时,还不是一位出名的天文学家。尽管第谷曾经详细阅读过此书,并在赫文岛为开普勒提供了一个职位,但伽利略只不过告知他已经收到了这本书,并说他也深信哥白尼对世界的解释是事实。没有证据表明伽利略在任何一种方式上受到了开普勒的影响。尽管他对位置运动(10cal

motion)进行了数学诠释,但他始终坚持用圆来描述太阳、月亮和行星的运动。

虽然伽利略早期写过许多短文,包括1604年发表的一篇关于彗星的演讲,但在1610年他的《星际使者》(Sidereus nancius,或Starry

Messenger)发表之前,他一直没有写过很重要的作品。这本29页的小册子震惊了欧洲知识界。它用拉丁语写成,并最早公布了用望远镜观测天空的报告,该书给予那些赞同哥白尼体系的人以强有力的支持。

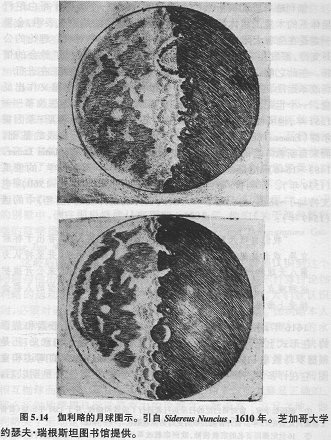

尽管有证据表明,在《星际使者》出版之前的一代人中,人们已经相当了解望远镜——甚至在更早些时期还作过一些天文观测。但是,毫无疑问,伽利略是第一个在出版物中描述各种发现的人。他在该书中讨论并绘制了月球的地貌(图5.14)。虽然用我们现在的标准来看,伽利略的望远镜功能弱小,但对于他来说已经足够准确了,他可以在知道月球大小的情况下,测量月球山投下的阴影并计算出它们的高度。伽利略进一步指出,通过望远镜就可以看到以前从未见过的大量星体。尤其值得关注的是,他发现了木星的卫星,他将这些卫星命名为“美第奇家族(Medicean)”之星,以颂扬佛罗伦萨的统治者美第奇家族。这些卫星围绕木星旋转,就像是一个缩小的太阳系。在以后的几年中,伽利略通过进一步观测发现了一个重要事实,金星也出现像月亮一样的位相变化。而这种现象只有在行星围绕太阳旋转时才可能发生。伽利略揭示出太阳表面有旋转黑子的事实,进一步削弱了天空完美无缺的教条,因此也表明了太阳在绕轴运动。

《星际使者》获得了预期的效果。伽利略给木星卫星的命名颂扬了柯西莫·德·美第奇(Cosimo de’Medici),于是这位大公便任命他为宫廷哲学家,从而使他有可能回到佛罗伦萨。但伽利略也因此而一夜成名,由于他发现了一个崭新的世界,人们将他与哥伦布和韦斯普奇(Vespucci)①相提并论。开普勒在谈到这些新发现时热烈赞扬道:“哦,望远镜!你是获取知识的工具,你比任何王权都更高贵!谁把你掌握在手中,谁就成为宇宙的主宰!”

①即阿美利哥·韦斯普奇(Americo Vespucci,1454-1512),意大利商人和航海家,确认新发现的大西洋以西的陆地不是亚洲部分而是一个新大陆,后以其名命名为America。——译注

伽利略用望远镜所做的观测表明,存在一个类似于哥白尼行星体系的木星卫星体系。同时,这些观测所得的结论也表明,金星一定是在绕着太阳公转。这些观测再加上伽利略对日心理论的公开支持,都发生在罗马天主教会的艰难时期,并引起了教会的愤怒。在此之前,教会一直保持沉默。但现在,教会自身正在进行一场改革运动,它开始对宇宙日心体系各种危险的神学蕴义作出反应。一个世纪以前,哥白尼曾经被邀请参与拟定的历法改革——1551年,他所使用的数学计算方法,已经成为伊拉斯谟斯·莱因霍尔德(Erasmus

Reinhold,1511—1553)①制作一套新天文表的基础。而来自新教阵营的直接反应更令人失望。马丁·路德(Martin

Luther,1483—1546)②把哥白尼说成是妄图“推翻整个天文科学”的傻瓜(1539年)。菲利普·梅兰希顿(Philip

Melanchthon,1497—1560)③也支持马丁·路德,他引用了一大段代表传统世界观的《圣经》中的话(1549年):

“我们目睹天穹24小时都在旋转。但有些人,或者出于标新立异,或者是想展露聪明才智,他们断定地球在运动,并坚持认为第八天球和太阳都不转动……现在,需要诚实和公正来公开维护这种观点,而上述例子是有害的。任何一个有良好心智的人都会接受上帝揭示的真理并默认它。”

①德国数学家。曾对哥白尼的行星运行表进行了验算和修改,并于1551年出版《普鲁士星表》,此表在75年后被开普勒公布的更好的星表取代。——译注

②16世纪德国著名的宗教领袖,欧洲宗教改革运动的先驱,基督教新教路德宗创始人。曾公布《九十五条论纲》(1517年),抨击教廷发售赎罪券,否定教皇权威,并将《圣经》译成德文。——译注

③德国基督教新教神学家、教育家,起草《奥格斯堡信纲》(1530年),阐明路德宗的立场,主张废除教士独身制,改弥撒为圣餐。——译注

1616年,宗教裁判所谴责日心理论“在哲学上是愚蠢和荒谬的,在形式上是异端邪说。因为无论是根据其字面上的意义,还是根据罗马教皇(Holy

Fathers)和神学家们(Doctors)通常的阐述和意图,它在许多方面都明显地有悖于《圣经》教义”。几个星期以后,《天体运行论》被列入禁书之中,伽利略也受到警告,不准为哥白尼理论辩护,认为它描述了世界的实际物理构成。

伽利略对潮汐理论的进一步研究,使他确信自己此时已经掌握了地动的证据。因此,他计划并写出了对托勒密体系和哥白尼体系加以比较的重要著作——《关于两大世界体系的对话》(Dialogue

Onthe Two Principal World

Systems,1632)。该书准许出版的条件是,他只能把哥白尼体系作为一个假设来进行讨论。他做到了这一点,但他的讨论却远不是没有倾向性的。在这个对话中,哥白尼体系的拥护者代表伽利略,他每次都彻底驳倒了旧天文学的拥护者。尽管伽利略在该书的结尾很负责任地声称,他所说的一切都是假设,但他确实违反了1616年对他的警告。因此,他被带上宗教法庭接受审判并被迫发誓放弃对备受责难的哥白尼论题的信仰,就不会令人感到吃惊了(1633年)。垂暮之年的伽利略被监禁在阿切特里(Ancetri)①的别墅中,他在那里继续从事研究。1638年,他的《关于两种新科学的数学推理和证明》(Mathematical

Discourses and Demonstrations Concerning Two New Sciences)在荷兰出版。

①位于佛罗伦萨郊区。——译注

这最后的两卷书主要涉及运动问题,伽利略正确地认识到这个问题与他所比较的宇宙体系密不可分。在此,我们并不打算讨论伽利略的运动观点,但令人关注的是,从哥白尼时代起,人们就认识到,必须对运动着的地球上的位置移动问题进行解释。伽利略本人对运动学和力学定律所作的探索并未达到牛顿在《原理》中的水平,但他的确已经接近了现代的惯性概念,并解释了为什么一块石头会从塔顶落到塔底部,为什么一个跑动着的人手中拿着的球在被垂直抛出后又落回到他的手中,为什么两个邻近并进的骑马人能够相互抛球而球不会落在后面很远的地方。如果这些解释是正确的,那么反对地球周日运动最有力的论据之一就没有了立足之地。伽利略关于运动定律的数学表述对近代力学的发展非常必要,并成了艾萨克·牛顿研究的基础。

到1642年伽利略去世时,哥白尼体系还没有被人们广泛接受。大多数欧洲作家仍然坚持第谷体系,这在罗马天主教国家中当然是最安全的选择。然而,自从乔治·波伊巴赫时代以来,天文学领域已经发生了急剧变化。波伊巴赫认识到,需要有一部更准确的托勒密原著,这促成了1496年《概要》的出版。哥白尼对托勒密进行了仔细研究后,接着把托勒密天文学改造成了日静形式。但是,这给天文学家和自然哲学家带来了一系列新问题,而如何解决这些问题成了哥白尼去世后的一个世纪中所发生论战的主题。直到19世纪,对可测量的恒星视差的探求才有了结果,而16世纪倾向于哥白尼体系的人,似乎已经发现不难接受一个极其广阔的、而对于某些人来说甚至是无限的宇宙。虽然第谷坚持地静体系中有一个恒星天球,但就连他也用日心体系来安置除地球外的行星。

在本章讨论中,科学家们清楚地展现了数学的力量。哥白尼通过对托勒密资料的数学处理使其著作有了可信性,并且他坚持认为,整个天文学学科实际上是属于数学家的学科。第谷立刻认识到了开普勒的数学天才,而开普勒和伽利略都通过数学处理展示了他们分析的力量。正是在开普勒身上,我们看到了文艺复兴时期在科学上自相矛盾主人物的最好例子——这位杰出的数学家,他的灵感来源于对宇宙的神秘和谐的信仰。尽管这种神秘主义与数学的丰富多彩的混合离近代科学相去甚远,但它却构成了近代科学诞生的必不可少的因素。

|