|

事物和格局。图形-背景。双重呈现。轮廓的一侧功能。图形和背景的功能性依赖:作为格局的背景。图形-背景差异的功能性证明。图形-背景清晰度的动力学。为什么背景比图形更简单?图形-背景清晰度的一般方面。边缘和中央视觉:前者为“背景感觉”,后者为“图形感觉”。正常的行为环境中的图形-背景:为什么我们看到事物而非它们之间的空洞。

事物和格局

迄今为止,我们的讨论涉及到我们行为环境中相对简单的一些方面。我们居住在充斥着人工制品的世界里,这些人工制品充分适应于揭示组织(organization)的规律,充分适应于表明力(forces)的有效性。但是,从这些简单的形状到我们所了解的环境尚有很长的一段路要走。现在,让我们回顾一下第三章的开头,也即我们关于事物(thingr)、非事物(non-things)和格局(framework)的讨论。与此同时,我们对这一讨论也贡献了某种东西。我们已经讨论了一个非事物的性质和起源,也即产生完全同质的刺激的充满空间的雾,还讨论了一种属性,我们发现它是事物的特征,也就是“形状的边界”(shaped

boundedness)。于是,在提出单位形成(unit

formation)定律、分离(segregation)定律和形状定律方面,我们对事物的问题已经作出了第一种贡献。但是,我们还必须做得更多,我们必须着手处理其他一些事物特征,并将格局包括在内,后者是我们迄今为止完全忽略的。

图形-背景

如果事物具有形状,那么,我们可不可以得出结论说,格局不具有形状呢?如果格局确实不具有形状,那么产生这种差别的原因何在呢?鉴于系统的和历史的理由,在我们将第三个维度(dimension)包括进去之前,用两个维度来研究我们的问题是方便的。这是因为,同样的区分也适用于面(surfaces),在关于面的研究中,先驱性的工作是由鲁宾(Rubin)于1915年开创的,即所谓图形和背景(figure

and ground)之间的区分。

双重建构:一个依赖于另一个

对于我们来说,介绍“双重建构”(duo

formation)的最佳办法是捡起我们在上一章丢掉的思路。在上一章中,我们发现,可能存在几种双重建构,并将其中之一的讨论搁置了,这就是关于“一个图形‘依赖于’另一个图形或‘在另一个图形中’形成”的讨论。当我们翻回到本书第154页(见边码P,154)的图27上去时,这一点便显得清楚了。我们现在要调查的正是这种双重形式。我们看到一个叶子般的四边形图形在一个椭圆形之内。这种简单的描述意味着若干重要结果。

双重呈现

当我们说这个小图形有赖于一个椭圆形时,我们认为那个较大的图形是一个单位(unit),那就是说,较大的图形并不停止于较小图形存在的地方,而是在较小图形后面伸展或在较小图形下面伸展。这再次意味着,整个场(field)的一部分(与小图形的区域相重合)在我们的环境场里得到双重呈现,一方面它是作为小图形本身来表现的,另一方面它又作为较大的椭圆形的一部分来表现。

让我们再来为这种双重呈现(double

representation)说几句话。这种双重呈现始终涉及空间的第三维度,尽管程度很低。处于同一方向的两个事物肯定具有不同的距离,如果它们确是两个事物的话。于是,当我们说椭圆形位于小图形后面时,便可理解个中的道理了。然而,在我们的例子中,深度差异(depthdifference)是最不可能发生的,而且很明显,它一定会这样,因为我们处理的是二维图形,而不是三维图形,也就是说,我们处理的是组织,在这些组织中,一般的动力条件(dynamic

conditions)要求没有深度的平面形状。一俟我们改变了我们的条件,我们便可获得更为清晰的三维性质。于是,台子上的书并不破坏台面的统一性,台子显然在书的下面。这就导致了另一个问题,也就是关于双重呈现的问题。我的书是红的,台面是黑的。我看到红的书在台子上面,然而,在我看到书的地方我看不到任何黑色,尽管与此同时我并未见到台子破裂了。

没有颜色的呈现

那么,我们如何解决这种佯谬现象呢?传统的心理学可能会提供一种与可以观察到的事实相抵触的解决办法。传统心理学已经确立了这样一种成见:即我们所见之物都有颜色。因此,凡是无色的地方,我们便见不到东西。书下面的台子被解释为来自有机体某个非感觉部分的贡献。这样一种解释对于传统心理学来说似乎是不言而喻的,以致于它不会花力气去讨论这种情况,至少就我所知是这样的。传统心理学真是太容易解释什么东西表现为A或B或C了。当一名心理学家说:“A实际上不是A,而是其他某种东西”时,没有什么东西能比这时的心理学家更觉骄傲的了。这方面的一个最佳例子是詹姆斯-兰格(James-Lange)的情绪理论,根据这一理论,一种情绪实际上不是一种情绪,而是一组动觉的(kinesthetic)和机体的感觉,它们是由对情绪情境作出反应而引起的感觉。所有这些解释未能解释为什么我们认为A就是A。这是因为,即便当心理学家告诉我们A实际上是B的时候,我们却仍然顽固地坚持说A就是A,并且把它作为A来加以处理而不是作为B来加以处理。当我们谈到一曲音乐柔板(adagio)所表达的悲怆情调或贝多芬(Beethoven)的一首谐谑曲的欢乐气氛,而不是谈到我们不同的机体感受时,是不是由于我们的刚愎并缺乏向专家学习的愿望呢?为什么我们会如此无望地愚蠢以致于把油光映照的餐桌的台布颜色称为白色,而赫尔姆霍兹(Helmholtz)却告诉我们台布是黄色的呢?赫尔姆霍兹(第三卷)试图对这第二种愚蠢作出解释,但是,在他的解释中仍然保留着一个错误,这是我们常犯的错误,而且当我们知道它是一个错误时仍然坚持犯下去。我们将在别处讨论这第二个例子,并且看一下,当我们一起排除了错误的概念时,我们可以更好地描述和解释这些事实。从长远的观点看,把A作为A来接受,并且如此作出解释,要更加有利一些,这一点已得到证实。那就是我们试图用我们的例子(即黑色台子上的红色书)来解释的东西。

把A作为A来接受,意味着我们承认我们看到了红书以及红书下面的台子,尽管在看到红书的地方我们见不到黑色。倘若接受了这一主张,就等于拒斥了传统的理论,这种传统的理论认为我们见到的每样东西都是有颜色的。从正面的角度讲,这意味着:缺乏颜色的可见物体可能出现在我们的行为环境之中。这就再次暗示,如果没有那些化学反应(我们把它们与颜色的出现联系起来)的参与,可见的组织仍然可能发生。在这一结论中,没有任何一种东西是不可能的。确切地说,存在着这样的可能性,即在脑场(brain

field)中,组织的开始先于实际产生的颜色过程。如果我打算对组织的这个方面加以解释的话,将需要对非彩色的假设予以详尽的讨论,这就过分干扰了我们目前的论争。但是,在格式塔理论得到陈述的第一篇论文中,这种可能性被清晰地正视。威特海默(Wertheimer)在1912年的著名论文中描述的“似动现象”(phi

phenomenon)是一个引人注目的例子;我们可以在没有看到任何东西移动的情况下,甚至在看不到一点颜色的情况下看到运动。让我们用一个文学的例子来结束讨论:根据这一理论观点,艾丽丝在没有猫时的露齿而笑并不是寻开心的胡闹,而是一种良好的现象学现实,正如路易斯·卡罗尔(Lewis

Carroll)也许会充分了解的那样。

我们需要再次暂停一下,以免我们产生一种误解。我们声称,台子在书的下面被见到。但是,一名正在进行盘问的律师会从这样的陈述中得出什么结论呢?我们可以十分容易地想象法庭上进行的下列场景:

律师:“书在哪里?”证人:“先生,书在台子上。”律师:“那末,书底下是什么?”证人:“是台子,先生。”律师:“你怎么知道的呢?”证人:“我看到了,先生。”律师:“你愿意发誓作证说,书底下的台子没有任何开口,也就是能使一支左轮手枪掉下去的开口吗?”证人:“当然不愿意,先生。”律师:“为什么不?”证人:“因为我无法看到它,那本书压在它上面。”律师:“那么你是在说,你看见台子在书底下吗?谢谢。”

律师履行职责而作上述盘问是无可厚非的,但是,他的观点的真实性——“你无法看到书底下的东西”——与我们的陈述或证人的陈述并无抵触之处,这是因为,我们和他都看到它在那里。很显然,律师所谓的“看见”与我们所谓的“看见”并不意指同一件事。我们的证人在接受盘问时,把我们的意思十分自然地转移到了律师所指的内容上去,从而产生了令他本人自相矛盾的现象,实际上他说的是真话。当我们说看到一样东西时,指的是在我们的视觉行为环境中该东西以这样或那样的形式出现;可是,当律师说在一种视觉环境中看到一个物体的外表时,指的是在这样一些条件之下,如果该物体的对应物(counterpart)在地理环境(geographical

environment)中不出现的话,那么,该物体在行为环境(behavioural

environment)中也不会出现。律师对后面这种情况情有独钟,证人的行为世界对他来说仅仅是到达地理世界的一种手段而已。然而,我们却对行为环境本身感到兴趣。对于我们来说,行为环境是目的而不是手段,或者,如果它是一种手段,那么,它也是找出有关脑场的某种东西的手段,而不是找出有关地理环境的手段。今天,声称在书下面见到台子的那位心理学家有可能被他的批评者盘问,其盘问方式就像律师盘问证人那样。尽管批评家就是心理学家,从而应该更好地了解,但是,他们仍然使用“看见”这种认知的含义,它是以恒常性假设(constancy

hypothesis)的含蓄使用为基础的,而不是以纯描述的含义或现象学的含义为基础的。

双重呈现(续)

在我们以法庭的例子作短暂的离题以后,让我们重新回到双重呈现上来。在双重呈现中,其中一者没有颜色,则这种情形仅仅是一种可能的情形。另外一个极端是物体前面有一个透明面,或者在一个金属屏幕或一块玻璃前面有一个透明面,不论是有颜色的还是无色彩的,我们均可通过透明面看到东西。关于透明性问题,我们将在以后讨论。这里,我们引入该情形仅仅是为了把我们的双重呈现与其他一些可以明显描述的呈现联系起来。人们可能会怀疑,透明的情形在同样的意义上也是双重呈现的情形,因为实际上确有两个物体,每一个物体均被呈现,而在我们早先的例子中,较小的图形位于较大的图形里面,于是只有一个物体了。但是,这样一来,人们便犯了经验错误。在这种情形里,在一个透明的物体位于一个不透明的物体之后的情形里,视网膜上的情况是基本相似的。在视网膜上,我们只有受到不同刺激的区域,它们中的有些区域在行为环境中与两个物体而不是一个物体相一致。双重呈现在某些条件下比在另一些条件下更容易发生,正如科普费尔曼(Kopfermann)已经发现的那样,因而双重呈现也成为一种形状决定因素(shape

determiningfactor),而且,这种因素也应补充到我们在第四章的最后几节中讨论过的因素里面去。

轮廓的一侧功能

但是,我们对此感兴趣的这种双重呈现还具有另一个十分重要的方面,它在我们的图形里充分地得以证实。正如我们前面说过的那样,在双重呈现中,其中一者的呈现是一个完整的图形,而另一者的呈现与此相反,只是一个较大图形的一部分。在呈现一者的情形里,场的这种“同样”部分与其余部分相分离,可是在呈现另一者的情形里,场的这种“同样”部分却与其余部分相联结。轮廓形状是它的内侧,而不是它的外侧,或者,正如鲁宾描述过的那样,轮廓只具一侧功能(one-sided

function)。

我们在上一章(见边码pp.150f.)遇到了轮廓的另一种不对称(asymmetry)现象,这种现象尽管与我们目前正在讨论的内容有联系,但并不与它一致。后来,我们谈到轮廓图,并考虑了这样一个事实,即一个闭合的轮廓线,尽管由同样刺激的跳跃在其任何一侧与场的其余部分相分离,但仍属于闭合的图形,并与周围的场相分离。我们目前关心的不对称现象并不单单涉及轮廓图,它同样充分适用于面的图形,它们的轮廓就是它们的边界。如果我们修改一下图27,以便得到图51的话(在未经干扰的长方形里面一个小的叶状图形),那么,同样的双重组织(duo

orga-nization)仍然会发生。该叶状图形的轮廓或边界不过是较小图形的边界,而不是较大图形的边界,至于图51中那个中心图形的任何一侧都有一个五边形,它们通常是不被注意的。

由此可见,边界或轮廓的一侧功能,以及双重呈现,都只是同一组织过程的两个方面而已;它们表明了在同样的场区内建立起一个以上的组织区域。无论何处,只要轮廓具有两侧功能,那么这种双重组织便不会发生;相反,我们倒是有了双重协调(duo

of coordination),正如我们在前面图22中见到的那样。因此,特殊的力量在使轮廓成为单侧方面负有责任,并对场的双重部分负有责任。在我们的例子中,这些力是容易发现的。以长方形轮廓作为边界的较大的图形,其本身是一个简单的形状,这个简单的形状不会因为引入一个比它更小的形状而遭到破坏。此外,撇开那个插入的小图,它在颜色上是一致的(uniform),以致于等同性因素(factor

of

equality)也为它的统一(unity)作了贡献。但是,如果像图52那样,在那个较大的长方形的右半部和左半部着上不同的颜色,以破坏这种等同性,那么它的统一性也就被打破了。新图形的主要特征是中央的那个形状,而其余部分描述起来就困难得多了。然而,有一件事情看来是十分清楚的,那就是双重呈现的消失并没有引起清晰的两侧(double-sided)轮廓作用。至少可以这样说,我要想在同一时间里看到红、白和蓝这三个图形是困难的。如果插入的图形很不规则,正如图53所示的那样,那么情况更可能是这样的了。在这一领域里,系统的实验是缺乏的,因此,人们必须格外谨慎地从这里呈示的少量材料中作出推论。正如轮廓的一侧功能需要特殊的力使之有效那样,轮廓的两侧功能也是一样。这并非一个简单的逻辑区分问题:轮廓的功能不是单侧的就是双侧的,两者必居其一;如果不是单侧的话,就必然是双侧的。然而,现实公然蔑视用原始的逻辑规则进行的这种处理。我们已经了解了一些情况,即组织的一般条件产生了具有双重呈现的单侧的轮廓作用;我们还了解了其他一些情况,也即条件使轮廓成为双侧的,并创造了协调的双重性。当这些条件中的任何一个条件都无法实现时,便产生了一种很不清晰和稳定的组织,我们能够从中得出结论的事实不会比下述事实更多:在彼此之间不具内在联系,而仅仅是简单相加的若干部分中,组织是特别困难的而且不能经常实现。

轮廓和形状的单侧功能

让我们重新回到单侧的轮廓功能上来。它具有这样的特性,即为那个与它邻接的场的部分提供形状,而不是为其他部分提供形状。因此,如果在这两个场里有着其他一些产生形状的因素,那么,它们的结果将随着轮廓的结果而不同。为了证明这一点,我们采纳了由鲁宾(Rubin)发明并主要由他运用的一种方法,也就是说,一种产生图样的方法,这些图样就其双重特征而言是模棱两可的。为了简洁起见,现在我们介绍鲁宾的术语。鲁宾将较大的图形〔在该较大的图形上面或里面可以见到较小的图形〕称为背景(ground),而将较小的图形称为“图形”(figure)。关于这一术语如何运用,我们将在后面表述;现在,它有助于我们界定我们图样的模棱两可性:它们被如此组织,以致于同样的场部分既可用图形形式呈现,也可用背景形式呈现。我们在前面曾经用过这样的图形(图4,见边码p.83)。现在,我们介绍一种修改形式,这种修改形式只是对鲁宾的一个图样稍加变化而已。这便是图54所示的形状。人们从这个图形中可以看到弧线状的影线十字形,或者直线状的影线十字形。在这两种情形的任何一种情形里,人们都会见到一个十字形。差别出现在影线之中。在第一种情形里,弧线将是弧线,而在第二种情形里,弧线却成了整个圆的四个部分;与此相对应的是,在第二种情形里,直线将被限于十字形的四条臂中,而在第一种情形里,直线形成了整个圆的四个部分。由此可见,双重呈现使人一目了然的程度实在令人惊讶,正如轮廓的单侧功能一样,它限止和形成了图形,而不是背景。这种图样证明了后一种说法。看到整个圆要比看到未受干预的直线更加容易一些,这证明,弧线与直线相比,前者更强烈地要求连续,这一事实已由其他一些实验所证明。在本章开始时,我们曾提出过这样的问题:由于事物具有形状,那么格局(framework)是否就没有形状。现在,我们已经朝着这一问题的答案迈出了第一步。确实,我们正在处理的是一些特例,在这些特例中,格局的概念尚未出现;但是,一方面,在事物和图形之间存在一种联结,另一方面,在背景和格局之间存在一种联结。记住这点,我们便可用这种方式来表述我们的上述结果:形成图形的轮廓并不形成它的背景;如果后者具有形状的话,那么应该归功于其他的力量,而不是那些在它上面产生图形的力量。

轮廓的单侧功能或不对称功能也可以用下述的说法来描述,即轮廓有一个“内侧”和一个“外侧”。这种描述并不武断,而是受制于组织本身。在模棱两可的图形中,同侧既可以是内侧也可以是外侧,但是,当它是内侧时,就不可能同时是外侧,反之亦然;这种内侧或外侧的特征,在每种情形里均属于轮廓,而不是属于“我们”。

图形和背景的功能性依赖:作为格局的背景

迄今为止,我们描述了图形一背景的关系,我们说,图形有赖于背景。但是,这种描述,尽管在考虑实际的经验方面是十分完全的(这里,所谓实际的经验是指组织的产物),但是仍然没有考虑组织过程本身的一个决定因素。图形就其特征而言有赖于背景,图形出现在背景之上。背景起着一种格局的作用,由于图形悬浮于其中,因此格局决定了图形。我们越是使背景概念一般化,我们就越是发现这个规则具有更大的应用性。这里,倘若我们把自己限于较大图形上的较小图形方面,我们便可以根据背景对图形形状的影响来表明背景的格局特征。

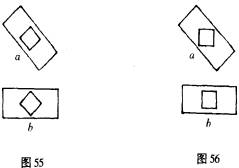

我们用下述事实来说明问题,一个方块因其空间位置可以有两种不同的形状,即可以是一个正方形,也可以是一个菱形。从功能上讲,这两种形状实际上是不同的,哈特曼(Hartmann)借助闪光融合(flicker

fusion)方法已经证明了这一点(参见第4章,边码pp.129f.);菱形比正方形具有更大的临界融合率(criticalfusion

rate)。至于这两种形状中哪一种形状将会实际地实现,很大程度上取决于图形的定向(orientation)那就是说,如果图形的一条边平置在背景上,它便呈正方形,如果其一角站立,便呈菱形;或者,对此情况也可用不同的表述,当两条边呈水平状态时,将见到正方形,当一条对角钱呈水平状态时,将见到菱形。但是,这后一种阐述并不等于前一种阐述;确实,它根本不是一种确切的阐述。在取自科普费尔曼(Kopfermann)的两组相伴图形中,我们在图b中确实见到了菱形,那里的一条对角线是水平的,而矩形的两条边都是水平的,但是,在图a的两个图形中,这些关系倾向于相反,尽管图a的两个图形比其他图形更加模棱两可。图55a看来十分像一个正方形,尽管它的对角线是水平的,而图56a则至少可以十分容易地看作是一个菱形,尽管它的两条边都是水平的。其中的原因是容易理解的。在图55a里面,小图的两条边与外框的边平行,可是在图56a里面,小图的对角钱与外框的边平行。于是,定向(作为决定我们图形形状的一个因素)不是一个绝对的问题,而是一个涉及格局的相对问题。即便如此,a图与b图相比,仍然是更加模棱两可的。这种情况也是容易理解的,因为在图55和图56中,外框本身处于一个更大的外框之中,这个更大的外框是本书的一页,因此,至少有两种格局在起作用。图b中的外框在方向上与本页的外框相一致,而且在效应上也一致;可是,图a中的外框与本页的外枢发生了冲突,较小的外框与里面的小图更接近,而较大的外框(即书的一页)则距离更远。由于这两种外框之间的矛盾,致使这些图样中的小图比其他图样中的小图更加模棱两可。最后,把正方形的效果与菱形的效果相比较,根据“绝对”走向,似乎正方形的效果更容易实现,于是,图56a很容易被看成是一个正方形了。在某种意义上讲,它完善了我们的图形,因为我们从哈特曼的实验中了解到,正方形要比菱形更简单一些。实际上,我们必须区别我们图样中的三个运作因素:两个外框和由此产生的小图的单一性。读者可以自己动手作图,在该图形中,这三种因素结合起来构成我们的四个图形。

图形和事物

在我们先前的讨论中,格局像行为环境中的部分那样是作为非事物(non-thing)而出现的。那么,图形有没有相应的事物特征呢?鲁宾提出过这个问题,他首先引入了我们的区分,而且已为后来的研究者们所进一步证实[参见苛勒(kohler),1929年,p.219]。在从背景向图形的转变过程中,一个场部分变得更加稳固,而在从图形向背景的转变过程中,一个场部分变得更加松散,这是在对这里出示的任何一个图样进行观察时将要证明的。此外,我们“关心的”是图形本身。我们记得的也是图形本身,而不是背景。我们在场的图形-背景的清晰度中找到了事物-非事物差异的开端。那么,它能告诉我们多少有关事物特性方面的事情呢?只有当我们描绘了图形和背景彼此区分的特性时,才会看到。

形状和背景的比较

在图57所示的模棱两可的图形中,我们把图形部分与背景部分彼此进行比较,总是发现后者(即背景部分)比较简单,这是就更大的一致性意义上而言的,我们也发现后者比前者清晰度更差。在十字形图样中,图形是十字而背景则是圆(见图54)或“彻掉进的正方形”(见图4)。在图57中,黑白图形在形状上也有区别,即T形图对叶状图,但是各自的背景则彼此更加相似,两者都是条状的,黑色条纹在其下方边缘邻接着一根波形线。

图形和背景的颜色

图形和背景之间的清晰度差异是普遍的,不仅表现在它们的形状中,而且也表现在它们的颜色中。我们先前曾遇到过高度清晰和颜色之间的联结问题。因此,我们应当期望,同样的场,当它是图形时要比当它是背景时,看上去更加色彩鲜明一点。这一点已由事实加以证实。如果有个人将图54画成交替的绿色部分和相等的灰色部分,以致于这些部分不会由于它们的影线而不同,而是在颜色上产生差异,那么从一个十字形向另一个十字形的转变将伴随着清晰可见的颜色变化。例如,灰色背景上的一个绿十字形变成灰暗的绿色背景上的一个鲜明的红十字形。由此可见,在从图形向背景的转变过程中,绿色部分丧失其颜色,而在从背景向图形的转变过程中,红色部分却获得了其颜色。红色是一种对比色,因此,这项实验重新证明了我们在上一章讨论过的(见边码p.134)纯累积的对比理论(purely

summativecontrast

theory)的不适当性。我们的结果已由弗兰克夫人(MrsFrank)于1923年进行的实验进一步证实了。她将彩色纸剪成一个图形(该图形正好与图58中央的那个十字形相一致),要求被试展现这个图形的后象,然后将该后象投射到我们的图样上来。如果在这图样中,中心部分被看作为图形,那么,在它上面的后象比起它被看作为倾斜的螺旋浆般的背景来,看上去更加色彩鲜明。

图形-背景差异的功能性证明

尽管这些差异在简单的观察中是清楚的和令人回味的,但它将大大改进它作为真实性的地位,只要我们能够证明存在着与此相应的功能性差异。这种证明已用众多方式被提供,以致于我们只须选择一些突出的例子便足够了。

我们的第一个想法是将哈特曼(Hartmann)的试验用于我们的区分之中。把一个黑白十字形以快速的连续形式呈现两次,然后测量临界的呈现时间,在这一时间里,当白色部分或黑色部分中的任何一个部分作为图形而出现时,闪烁(flicker)便停止。哈特曼用下述方式做到了这一点,该方法像先前的一样(见边码p.131),只有白色部分为闪烁提供客观条件,黑色部分一直是黑色。试验的结果表明,在四个系列的平均数中,对于白色十字形来说,比之对于白色背景来说,临界的呈现时间必须缩短12.3毫秒,两次呈现时间的缩短相差大约12%。可是,当一个场是背景和当一个场是图形时,两者之间融合难易程度的差别,或多或少与简单图形之间的差别是一样的。

我们描述的差异之一是,图形更加坚实(事物般的),背景更加松散(涂料般的)。如果这种情况确实的话,那么图形应当由比背景更强的力结合在一起,也就是说,该图形应当对另一种图形的入侵提供更大的抵抗力。这种推论在盖尔布和格兰尼特(Gelb

and Granit)的独创性实验中得到证实。观察者通过一根管子注视图59,图59充斥了整个管子的开口处。图样是一个灰色背景上面的灰色十字。这个十字既可能比背景深一些,也可能淡一些。我们通过一个简单的装置,例如使用光线反射,使一个小的彩色斑点既可能产生自十字形的下臂,也可能产生自十字形右边的背景上,而使这个斑点可视的光线量也可以被测量出来。当然,场越暗,所需的彩色光的强度也越小,这两种测量的比较对于图形和背景之间的差异讲不出什么东西,因为所比较的这两个场部分将具有不同的亮度。该程序因而变得越加复杂了。对于任何一种图形一背景的结合,存在着第二种情况,即图形和背景的亮度交换了位置。于是,对每一种亮度的结合来说,必须确定四种阈限。如果d代表深灰而1代表浅灰,f代表图形而g代表背景,那么,四个阈限分别为(1)If,(2)Ig,(3)df(4)dg,在这四个阈限中,两个极端阈限和两个中间阈限分别属于同样的图形。通过把(1)与(2)以及(3)与(4)进行比较,我们可以直接确定场的组织对于在其中产生一个新图形所施加的影响,这是因为,在这些比较中,亮度是保持不变的。结果是清楚的:偶数的结合总是比对应的奇数的结合提供更低的阈限,这证明了我们的推论,即一个图形场要比一个背景场更有力地被组织起来。

事实上,这个结论并非强制性的,因为在这个图样里面图形场始终是两个场中较小的一个场,而且也因为先前的研究者们业已发现,在较大的场内确定的阈限要低于在较小的场内确定的阈限(这一结果已以一种相当复杂的方式被解释为累积的对比效应)。然而,格兰尼特于1924年进行的第二种实验(我将省略对该实验的描述)实际上使这种解释成为不可能了。当我们把这两种实验联系起来时,为我们的推论提供了充分的证明。

由M.R.哈罗尔(Harrower)和我本人提出的一些事实,为图形和背景的功能差别补充了证据。我们的研究涉及利布曼效应(Liebmann

effect),这些研究使得我们发现硬色和软色之间的差别,后者比前者更明显地展示了利布曼效应。在上一章里(见边码P.127)我们已经报道了这方面的情况。但是,由于我们是通过使图形与其背景的亮度相等来研究利布曼效应的,于是便产生了这样的问题,即图形与背景的差异是否就是硬或软的差异。为了回答这个问题,我们首先颠倒图形-背景的结合,也即使用彩色背景和非彩色图形的办法,然后发展到把颜色既放入图形中又放入背景中。结果十分清楚:软和硬在图形中比在背景中更为重要。如果h代表硬色而S代表软色,f和g又分别代表图形和背景,则下列结合表示了组织的等级顺序,顶部提供了最清楚的清晰度,底部则提供了最佳的利布曼效应:

f g

(1)

h h

(2)

h s

(3)

s h

(4)

s s

上述等级顺序是在量化实验中发现的,并在辨别实验和易读性(legibility)实验中得到进一步证实。我把后者简要地描述如下。在一些长宽各30厘米的灰色纸上书写一些字母,字母的高度为10毫米,宽度为1毫米,字母和背景都相等,其中之一着色,另一个则为非彩色。对于每一种颜色(红、黄、绿和蓝),都使用两张这样的纸,一张灰色纸上面写着彩色字母,另一张彩色纸上面写着灰色字母。每两张纸作为一对,贴在一间长房间的墙壁上。被试开始时站在距离墙壁30英尺的地方,然后要求他们描述所见的东西。接着,让他们朝墙壁移近3英尺,再作一次新的描述,嗣后,再朝墙壁移近3英尺,直到所有字母都被读出为止。下表提供了每两张纸的尺数的平均差异,颜色涉及字母而非背景:

红-灰 3.3

黄-灰 1.2

灰-蓝 7.9

灰-绿

3.8

这意味着,灰色背景上的红色字母与红色背景上的灰色字母相比,平均距离要大出3.3英尺方才能被看到。人们可以看到:当彩色字母为硬色时,它们便会被优先看到,对灰色字母来说,它们则居劣势,它们又反过来变成软色背景上的硬色和硬色背景上的软色。于是,我们看到,软色背景上的硬色图形与硬色背景上的软色图形相比,前者提供更好的清晰度。然而,根据我们的等级顺序,背景的硬性和软性也是有效的:(1)和(2)之间的差别,以及(3)和(4)之间的差别,分别都只是背景的差别,在这两种情形里,硬色背景提供了较好的清晰度,这一点也在刚才提及的辨别实验中得到证实。

图形越具硬色,其结构就越有力,而且给人印象越深刻,这后一个确定显然与前面两个密切相关,因为印象的深刻性有赖于该区域内能量的密度。图形给人的印象也可以从功能上加以证明,例如,从双目竞争中加以证明。在属于单眼的视神经束中产生的背景部分将更易于受到干扰,或者与图形部分相比被排斥在实际的视野之外(正如我已经在一个十分简单的实验中指明了的那样,在这里省略了该实验),这一事实似乎也来自海林(Hering)的早期实验(1920年)。

图形-背景清晰度的动力学

现在,我们必须提出一个问题,也就是决定图形-背景组织的定律问题。这个问题包含两个方面:(1)为什么场以这种特定的方式来组织;(2)场的哪些部分会成为图形,哪些部分会成为背景?对此,人们已经完成的实验不多,从这些实验中,我们可以为解答这个问题收集一些资料。然而,即便是已经完成的这些实验也只涉及第二方面。因此,对任何一种情形里获得的所有条件进行完整的研究是十分重要的。我们将步步为营,用特定的例子作为开端,并逐步限定我们的范围。

让我们以我们先前的讨论中用过的模棱两可图形作为开端。最简单的图形是各种形式的十字形,而且,对这些十字形来说,其特征表现在,除了十字形的影线以外,图形的所有轮廓也是背景的轮廓,而图形却具有背景所没有的一些轮廓。那么,在上述条件所界定的图样里,有没有条件决定哪些部分将属于图形,哪些部分将属于背景呢?在我们迄今为止已经加以利用的完全对称的图样中,显然不存在这种条件。在此情形里,如果我们忽视了颜色的差别,那么,就不可能存在有利于两种组织中的任何一种的客观因素。但是,我们可以对这些图样稍加改变,以牺牲一种组织为代价,使之有利于另一种组织。

(1)作为一种决定因素的定向

我们将它们作不同的定向,使一个十字位于一种有利的位置,一对臂呈垂直方向,另一对臂呈水平方向,而使另一个十字形的各条臂处于倾斜方向。于是,前者与后者相比处于有利位置。这一事实尽管是由鲁宾(Rubin)发现的,但是却从未由统计实验证实过;但是,仅仅从检验角度讲,我可以确定无疑地说,这是一个真实的事实。它的重要性相当之大,因为它表明了一个较小的场的组织有赖于场外的一些因素,例如一般的定向。确切地说,它表明空间中存在一些主要的方向,也就是水平方向和垂直方向,这些方向通过比在其他方向上使图形组织更加容易而对组织过程施加一种实际的影响。我们可以用此方式来系统阐述我们的结果,这是因为,不论我们见到的是哪一种十字形,背景始终是对称地分布在所有方向上,从而在十字形后面形成一个完整的圆形或方形。

(2)相对大小

如果我们改变十字形各条臂的相对宽度,那么,其结果是十分清楚的:狭臂十字形与宽臂十字形相比,前者居优势,而且,宽度差别越大,前者所占优势便越大,这已经由格雷厄姆(Graham)予以量化的证明。图60可以很好地说明这一问题;相对而言,该图b里面的那个白色十字比a里面的那个白色十字更容易见到。这里,我们获得了一条对组织本身来说固有的定律:如果所有的条件是这样的,即在较大和较小的单位之间产生分离,那末,在其余条件保持木变的情况下,较小的单位成为图形,较大的单位成为背景。

这种阐述,听起来似乎有点道理,实际上是不恰当的。一方面,它忽略了一个必要条件,另一方面,严格地说,它用未经证明的假定来论证。我们用后一个论点作为开端,因为它把我们直接引向第一个论点。我们已经看到,背景并不受到图形的干预,它在图形后面伸展着,因此总是比图形大一些。于是,在我们的上述图形里,当具有宽臂的十字形被视作为图形时,其背景仍然很大,这是因为,根据双重呈现(double

representation),十字形不仅包括狭臂,也包括宽臂。因此,我们的大小定律能够这样被阐述:如果条件是这样的,即可以看到一个较小的图形或一个较大的图形,那么,在其余条件保持不变的情况下,前者将被视作图形。但是,这样一种陈述并没有为我们提供任何顿悟去了解该过程的实际的动力(dynamics)。然而,我们仍然可以用不同的方式来陈述我们的定律:如果条件是这样的,即两个场部分彼此分离,接着发生双重呈现,那么,在其余条件保持不变的情况下,图形将以这样一种方式产生,即在图形的面积和背景的面积之间的差别为最大时产生,或者,用更为简单的表述方式来讲:图形将尽可能地小。这种系统阐述不只是一种关于事实的陈述,它还包含了一个动力的原因(dynamical

reason),我们将在进一步研究双重呈现时见到。如果没有双重呈现的话,我们的相对大小律就不再站得住脚,正如图61所示,其中那条小的黑色条子不再位于矩形的白色背景上了。这里,不论是白色长方形还是黑色条子,都是图形,我们在协调中获得了双重形式。不过,在我们继续这个讨论之前,先引入一个新的因素。

(3)正在闭合和已经闭合的区域

在图62里面,多角形轮廓之内的部分可被视作为图形,而多角形轮廓之外的部分将不会被视作为图形,尽管后者比前者小。鲁宾已经陈述过这样一条定律,如果两个区域被这样分离,即一个区域把另一个区域封闭起来,那么正在闭合的区域将成为背景,而已经闭合的区域便成为图形。这条定律可以根据组织的动力学来理解。我们知道,按照双重呈现,背景充斥了整个区域。换言之,在背景被见到的那些地方,没有与之相对应的部位刺激(local

stimulation)。由此可见,背景的组织是一个过程,这一过程与我们在盲点(blind

Spot)实验中研究过的过程相类似,也与在偏盲(hemianopic)患者的实验中研究过的那些过程相类似(见边码pp.144ff.)。现在,我们理解了相对大小因素和闭合因素。在一个特定的区域内,即将成为背景的那个部分越大,它就越不要求“完整”。背景由外朝里闭合比起由里朝外闭合,前者更加容易一些。在前者的情形中,由各条边确定的一个区域必须通过聚合(convergence)来充斥,而在后者的情形中,必须通过分离(divergence)来充斥。聚合有其范围,这是由背景本身中的消失部分界定的。然而,分离的范围却不是这样决定的;正如图62所示,如果它由圆形轮廓来决定的话,那么,圆形轮廓和多边形之间的那些部分便会成为图形,这一决定将产生自图形的边界,而不是产生自背景的边界。背景必须到达这条边界,而不是被拖向这条边界,它是从核心地点出发被推向这条边界的。

这些纯理论性推论在描述中找到了一个对应部分。冯·霍恩博斯特尔(Von

Hornbostel)强调了凹面体和凸面体之间差异的普遍性,以及包围和入侵之间差异的普遍性,这些差异是与背景-图形差异相一致的。如同每个场部分的动力那样,这些力量至少模糊地反映在意识中,也就是说,反映在行为环境的特性之中。

(4)能量的密度

我们的第一个因素主要通过决定图形来决定图形-背景的清晰度,我们的第三个因素则显然直接通过背景而发生作用。那么,第二个因素(即相对大小的因素)的情况又如何呢?迄今为止,我们是把它作为一个“背景的决定因素’来处理的,但是,相对大小因素也会直接通过图形来起作用。在某些条件下,正如苛勒于1920年表明的那样,作下列假设似乎是有道理的,即在一定的区域之内,图形和背景的制作能量是相等的。那就是说,如果我们在一个较大的背景上有一个较小的图形,那么,图形中的能量密度一定比背景中的能量密度大一些,而且与背景区域和图形区域之比成一定比例。因此,图形应以较大的能量密度来界定,这一定义与实验证明了的图形特征是完全符合的(阈限和双目竞争实验;见边码,pp.187-190)。很清楚,在一个恒常的场里面,图形部分的区域越小,与有关的背景部分相比,其相对的能量密度就越大。如果条件规定,前者的能量密度比后者的能量密度更大是一个必要条件的话,那么,较小部分必定是图形无疑。然而,只有当该条件既适用于图形之外的背景,又适用于图形之后的背景时,该条件才能被作为必要条件,否则,该条件就会被我们的上述图样所扰乱。于是,我们关于小图的原则也失去了其价值,因为该图形始终是比较小的,正如我们在上面认为的那样。但是,如果我们能够将此陈述为组织发生的一条定律(至少在某些条件下,我们以这样一种方式来陈述,即图形尽可能成为一个图形),那么,相对大小通过其对能量密度的影响而具有直接的图形效应。这就意味着,存在着所谓“图形化”程度(degrees

of figuredness),我们可以通过能量密度之比来界定它们,而能量密度又确实有赖于区域之比。由格兰尼特进行的阈限实验十分适合于这样一种解释,也即一种图形阈限对背景大小的普遍依赖。

可是,若想再深入下去也是毫无用处的,因为我们的理论推论缺乏实验的证据。也许有些读者能够在我们丢失线索的地方拾起那个线索,并充实我们对事实的了解。

场部分的内部清晰度

让我们捡起导源于相对大小的那个线索而继续前进:图形具有较大的能量密度。该线索来自一些简单的条件,在这些条件下,图形和背景制作中所包含的总的能量可被认为是相等的。但是,我们可以在场的某些部分内引入一些新的清晰度,例如,在我们十字图形的每个次要部分引入一些新的清晰度,尽管它们增加了图形的能量,但是却并不同时增加背景的能量。如果它们确是如此的话,那么它们的相对能量密度,以及由此产生的图形化程度,应当保持相同,正如我们将要看到的那样,我们能够容易地产生一些图样,其中的清晰部分作为图形要比同质部分更具优势。然而,并不是任何一种清晰方式都会产生这种效应。我只能凭自己的印象行事,这是为教室实验的结果所证实了的;如果恰当收集统计数据的话,则这些统计数据是可以反映出精细差别的,这些精细差别是纯粹的定性观察所难以察觉的;但是,我怀疑这些精细差别能够反驳纯粹的定性观察。在制作图63的时候,我曾认为,有影线的部分比起一致的白色部分更易表现为图形,而且在较长的一段时间里继续作为图形而保持。事实上,相反的情况却更接近于真实。如果弧线形成了背景的闭合圆圈的话,那么,这些闭合圆圈会令人吃惊地稳定,至少像在白色背景上弧影线的十字一样稳定。因此,人们不仅要考虑哪种清晰度适合于图形,还要考虑它对背景的影响。甚至图64也未以任何方式显示明显的优势,但是图65却清楚地显示出这种优势。在图65里面,人们可以充分地见到那个白色的十字形,但是这个十字形却不是位于一个清楚的和形状完好的背景之上,一俟人们试图分辨其背景的形状时,该十字形便会消失。于是,我们得到了关于图形-背景清晰度的一个新的和十分一般的因素:具有较大的内部清晰度的那些部分,将会在其余条件保持不变的情况下成为图形。关于这条定律的一个良好例子是海图。与普通的地图相反,海图上画的实际上都是关于海洋的详情,而不是关于陆地的详情,其结果是,海洋成了图形,陆地成了背景,从而使我们看来十分陌生。

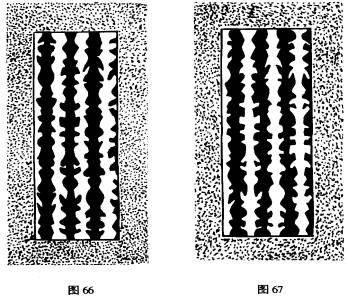

(5)作为结果而产生的组织的单一性:对称

第五个因素涉及整体中的组织,它是简洁律(the law of

prag-nanz)的一个直接结果。因此,图形-背景的分布,在其余条件保持不变的情况下将使产生的形状尽可能简单。这一点已由鲁宾的一名学生巴森(Bahnsen)在其有关对称性的实验中加以证明。巴森向观察者呈示了如图66和67所示的图样,要求观察者描述他们所见的东西。在图66中,人们可以看到黑色的装饰性对称物,或白色的不对称条状物,可是在图67中,白色条状物是对称的,黑色条状物反而不对称了。背景不论是黑色还是白色,始终是清晰的。64名被试观察了四种这样的图形,一半具有白色的对称条状物,另一半具有黑色的对称条状物。在57个个案中,也即在89%的个案中,对称的条状物得到了报道,只有一个个案报道了不对称条状物,剩下来的6个个案(9.4%)是不稳定的和模棱两可的。

当我们把这些图样的可能组织(也即由它们的各个部分之间的色差所决定的这些图样的可能组织)彼此之间进行比较时,这种结果究竟意味着什么便可得到最好的理解了。于是,我们找到了如下的评述:

(1)协调的双重性,即黑色和白色条状物,在灰色框内的整个场由高度清晰的图形所构成,其中一半是对称的,另一半是不对称的。

(2)图形-背景的清晰度,可见的不对称条状物;也就是说,一致的简单背景(一种清晰的图形)是不对称的。

(3)图形-背景的清晰度,对称的条状物。

其中,第三点是最简单的——因为在第三点里,力处于最佳的平衡状态,而且,事实上第三点比其他各点更占优势,这一事实证明,正是这种最佳的平衡决定了其结果。此外,这些结果也表明了原因,不仅表明了为什么一个图形比其他图形更经常地被看到,而且还表明了为什么图形-背景的清晰度会发生。我从来没有听人说过这三种可能性中最不简单的一种可能性。为了进一步确定单一性(simplicity)的含义,研究一下图形-背景颠倒过来的图样将是有益的,这种图形-背景的颠倒不仅使图形受到影响,而且使背景也受到影响。该类情形在我们的T形叶状图形(图57)中是正确的,但是,存在于我心中的那些变化的特殊结合在这种图形中并没有实现,那就是说,背景的高度一致的单一性与图形的不对称性的结合,以及背景的很少单一性与图形的对称性的结合,并没有实现。那么,在背景的单一性和图形的对称性中,哪一种因素更强呢?

一种组织对另一种组织的效应

让我们暂时把这个问题搁置一下,直到可以依据实验数据加以回答为止。我现在暂时回到巴森的实验上来。当然,在该实验中,每次只呈示一个图形,而且,不同的呈示为充分的时间间歇所分隔。如果你注视前述的两个图形(即图66和67),那会使你有点难以相信。假设你首先注视图66,看到了对称的黑色条状物,然后又转向图67,这时,你很有可能不会再见到黑色条状物,尽管现在这些黑色条状物是不对称的。原因在于你的第一个组织影响了你的第二个组织。我认为,从功能上讲,这种影响是十分复杂的,需要特别的研究。然而,有一个因素是肯定可以进行分析的:当你见到黑色条状物时,也就是说,场的黑色部分形成了图形,这些黑色部分是你所关心的,可是,当你现在转向第二个图形时,你可能仍旧处于关心那些黑色部分的态度之中。我们在先前已经看到,图形成为我们兴趣的目标,现在,情况反过来了:在我们的兴趣所在之处,当其余条件不变时,一个图形很有可能会产生——这种因果的相互转变性是相当普遍的。我回顾了统一性(unity)和一致性(uniformity)的关系(参见第四章,边码p.135)。我的一个早期的教室实验充分说明了这个论点。我把班级分为两组,告诉其中一个组去注视屏幕上出现的某种黑色的东西,告诉另一个组去注视屏幕上出现的某种白色的东西。接着,我在屏幕上短时间地投射了那种T形叶状图形。结果始终是一样的:第一组见到了T字图形,而第二组则见到了叶状图形,当两组成员见到了彼此根据屏幕上出现的东西而画的图形时,都感到十分惊奇。

我们必须再次超越行为环境,并将自我(Ego)包括在内。在自我中,起始之力可在场中见效,并共同决定它的清晰度。

为什么背景比图形更简单?

在有些情形中,背景轮廓也是图形轮廓,现在我们便可以用一般的方法试着回答下列问题了,也就是说,为什么背景比图形更简单。由于所有的图形轮廓不一定都是背景轮廓,因此,背景条件简单的话,其结果也一定简单,问题因而变成这样,即为什么这些轮廓具有它们的单方面功能。我们已经在一个例子中讨论过这一点了,这一点是伴随着简洁律而发生的。但是,一个更为简单的例子将会引导我们深入一步。为什么把图68这个图形(它是没有图形-背景清晰度的)看作具有共同项角的八个三角形会如此困难呢?为什么轮廓也具有单方面功能呢?尽管从几何学上讲,它在两边中的任何一边一上均为相同的区域包围着。我们将应用上述用过的同一种方法,也就是说,我们将对任何一种三角形的特性进行比较,不论把它作为十字形的一条臂,还是把它作为背景的一部分,还是把它作为八个相等的三角形之一。由于后者与这图样的几何学最为紧密一致,因此,我们将把后者作为我们的标准。于是,我们看到,如果把图68中的三角形看作十字形的一条臂,那么,它便获得了清晰度、坚实性和明确性;如果把它看作背景的一部分,那么它便丧失了上述这些方面的任何一个方面。由此可见,十字形的组织与八个三角形的组织的区别在于,在十字形组织的一些部分中,有一半更加清晰,而另一半则不那么清晰。

后象中的组织

这仍然是一种描述。一个简单的实验有助于我们把这种描述转化为解释。我曾经设计了一个与上述图形相似的图形。不同之处在于大的八边形面积是画成蓝色的,而边和对角钱则画成黄色,线条要比图68中的线条稍稍宽一点。接着,我展示了该图的后象,发现在后象中,十字形图形不再出现,被单调的八个三角形图样取代了——或者被一个顶上有四条深蓝色线的清晰的黄色圆形所取代,这简直使我大为惊奇。

上述结果意味着什么呢?对原始图样的凝视产生了知觉组织,如果凝视持续一段较长的时间,便会产生新的力。一方面,甚至在形成一个后象所必需的时间里,也会产生一二种颠倒的情况,正如苛勒已经指出的那样(1929年,pp.185f),这证明组织过程会产生一些条件,它们将干扰组织过程的继续发展,从而导致其他的组织。但是,与引起后象有关的凝视效果在种类上是不同的,至少在部分上是不同的。在上述实验中,后象的组织看来并不依赖知觉组织的形式。后者通过射入的光线依靠视网膜中开始的过程。上述实验的结果,如同罗斯希尔德(Roth-Schild)的实验结果和弗兰克(Frank)的实验结果一样,在我看来可用下述假设来予以最好的解释,即“后效”(after

effect)主要在于过程的条件,而非过程的本身,也就是说,在于形成组织的那些过程中,而不是在于组织本身之中。通过持续的凝视,外周情况发生了如此的变化,以致于当图样被移去,并为一个同质的面所取代时,外周过程将沿着与原先的过程方面相反的方向发生,但是,在那个方面仍然与它们相似,也就是它们为心物场(Psy-chophysical

field)中的组织提供了条件。因此,我们可以方便地谈到后象的视网膜意像,把实际见到的后象与它的视网膜意像相互关联起来,正如我们把实际看到的物体与它们的视网膜意像相互关联起来一样。于是,这一关系中的差异就变得明显起来。除了颜色被互换这一事实以外,原先的视网膜意像和该意像去除后保留下来的东西是一致的。通常,它们导致不同的组织,从后者产生的组织具有最低程度的单一性,而从前者产生的组织则具有最大程度的单一性。我们在前面就已发现,后象将被最低程度的组织的单一性所区分,并且已把这一结果归之于在产生一种后象的过程中能量消耗较少。因此,在我们的例子中,图形-背景的清晰度是高能量的结果,这是与同等部分的并列(juxtaposition)相比较而言的。与此同时,图形-背景的清晰度更加稳定。只要通过表现单方面功能的轮廓,就能做到这一点。后者(正如先前表明的那样)需要背景的更大单一性,因此,它在其产生稳定组织的功能中找到了它的解释,无论何时,只要可使用的能量充足就行。

新的条件:图形完全处于背景区域之中

然而,我们刚才讨论过的条件尚未实现,图形和背景并不具有共同的轮廓,但是,图形的轮廓完全处于背景的轮廓之中,正如在我们组织“一个在另一个顶上”时所设计的标准图形那样。这里,我们的解释不再站得住脚。因为这里的图形和背景各有它们自己的形状决定因素,而且很有可能的是,背景的形状决定因素要比图形的形状决定因素更加复杂。这一情况尚未进行研究。图69是一个例子,我构思这个图形多少有点随心所欲,目的是为了看一看究竟会发生什么情况。在我看来,现在,在这个图形里,一个令人惊愕的事情似乎是,小圆不一定作为图形出现在由较大的图形构成的背景上(我甚至可以说,小圆并不自发地作为图形出现在由较大的图形构成的背景上),这个较大的图形也依次位于那个大圆的背景之上。确切地说,我把圆看作为大图形的一部分,它的凹面轮廓而不是凸面轮廓实施了分离功能,致使圆的内侧属于一般背景的其余部分。就这个例子而论,它表明了清晰度——在不太简单的背景上的简单图形——不是很容易实现的。实际上,诸如此类的情况常有发生。但是,在大多数情况下,我怀疑,为较简单的图形充当背景的不太简单的图形将会很大,或者被特殊的力把它与图形分离。如果充当背景的不太简单的图形很大,那么,它应该是图形化程度相对较低的图形,致使较简单但较小的图形在那个特征上超过它(背景)。至于其他形式的分离,我主要记住的是三维分离形式。如果你将一枚硬币放在一个星形图上,该硬币看上去不会像星形图上的一个洞,除非你从很远的距离去看它。这里,硬币将从星形图上分离出来,后者将像一个理想的背景那样在硬币后面伸展。一个图形对另一个图形来说是背景,这一事实究竟在多大程度上影响它的图形化,对此我们讲不清。也许并不存在这种影响,但是我说大概有此可能,这种影响总有一天会得到证明,并被测量出来。

其他情况

即便有了上述的详情,我们仍然没有穷尽一切可能性。背景上仍然会有一些线,它们不在图形之内,例如图63和图64的图形那样。它们在第一个图形(即图63)中的作用已经讨论过了,但是,它们在第二个图形(即图64)以及其他一些相似的图形中的作用(这里所谓相似的图形常见于墙纸上的图案)一定被省略了。我们的理论总是过于领先经验的事实,致使对于它的讨论成为不值得的事情。除此以外,这并非一本阐述图形-背景清晰度的专著。我们意欲表明的一切是在这一基本组织中力的相互作用。但是,在这里,像在任何地方一样,我们试图获得关于实际动力学的一个确切概念,但却受到了来自条件的巨大复杂性的阻碍,以及我们知识之不足的阻碍。人们不该为这种不足而责怪心理学,因为动力学成为一个心理学问题还是最近20年的事情。

图形-背景清晰度的一般方面

最后,我们将讨论图形-背景问题的一个新功能。它在其一切感觉方面是属于我们的行为环境呢,还是单单属于视觉范围?我们的回答必定很简短,因为缺乏实验的数据。但是,我们必须承认,这种区分适用于一切感觉。对于听觉来说,这是很清楚的;我们可以在雨点的嗒嗒声中听到讲话声,或者在山溪的奔腾声中听到讲话声。

其他感觉

如同这种区分是十分清楚的一样,当我们接近其他感觉时,它就变得困难了。但是,若要证明我们接触的硬色物体或软色物体,证明一块煎得很好的牛排,证明我们啜饮过的上等佳酿,证明紫罗兰的香气,证明我们对金属的热感觉或冷感觉,等等,始终是十分容易的,因为,所有这些经验都是图形般的。可是,它们的背景是什么呢?这里有一个问题是我不能自称解决的。让我们充实一下下列的说明:我们讲到把奔腾的山溪作为背景,在此背景上出现了我们朋友的话语。但是,这种听觉背景是“静止的”,尽管对城里人来说并不是十分经常的事。为了支持这种主张,即静止并非意味着无,而是充当了背景,我将引证以下事实,即静止也可能成为图形,例如,当我们离开都市,在寂静的山岭中度过我们的第一个夜晚,就会发生寂静成为图形的情况。在我看来,很有可能的是,同类的背景性质也会为其他的感觉而存在,尽管它们(同类的背景性质)可能比描述性质更具功能性。这意味着,这些感觉的背景在功能上将对实际出现在我们行为环境中的东西产生影响,而毋须任何一种可与视觉背景相比较的直接的对应部分。这将最终意味着,我们的最为一般的背景是超感觉的(supersensory),在这个意义上说,它把它的存在归之于潜在地存在着的一切感觉的贡献。我们在这样说的时候,还远没有为了我们的一般格局而将同样的重要性归之于一切感觉。

在我们回到视觉之前,让我们作若干补充。若要我们在不同的感觉中指出图形是不会有什么困难的。但是,有些感觉也会为我们提供背景,这些背景不仅仅是“空无一物”。我特别想到了嗅觉,它可以像一件柔软的披风把我们包裹起来,或者像神话中的圆形大厅的蓝色墙壁那样。可是,其他一些感觉背景往往不是(甚至主要不是)这些感觉图形的背景,而是决定了我们与这些图形的关系,以及在我们的特定的行为环境中与一切图形或事物的关系。房间的“氛围”也是我可以提供的一个佳例。这些背景要比我们迄今为止讨论的纯视觉背景更加综合和全面,因为它们既是自我的背景,也是自我发现它本身面临的事物的背景。因此,我们的结论是,图形-背景的区分尽管适用于一切感觉,但是,当我们越出视觉范围时,这种区分提供了新问题,这些新问题对行为理论有重大意义,不过,它们尚处于萌芽状态,没有必要予以进一步的讨论。

边缘和中央视觉:前者为“背景感觉”,后者为“图形感觉”

现在,让我们回到视觉上来。所有现代的视觉理论都承认两种类型的感受器(recaptor),即杆状细胞和锥状细胞(rods

andcones),后者可在视网膜中央凹找到,而前者则在向视网膜边缘扩展时有比例地增加着。与此同时,视网膜中央与边缘的功能性区别在于,前者在形状和色彩上具有更高的清晰度,这已经成为众所周知的事实。此外,在视网膜上通常可以分出三个区域,一为全色盲区,二为部分色盲区,三为具有正常色觉的中央区。用两点阈限(引起感觉所需的最小限度的神经刺激)测量的清晰度,在向视网膜边缘发展时迅速下降,以至于专门由边缘刺激引起的分离的场部分既缺乏颜色的细节,又缺乏形状的细节;换言之,视网膜的边缘部分为我们提供了这样的场部分,它们显然具有背景的特征,而视网膜的中央部分则引起了我们关于图形的知觉。由此可见,边缘是背景感觉,中央是图形感觉,这样说似乎有理。

功能差异而非解剖学差异

对于我们视觉器官的这种描述,通过为不同部分安置一个共同原因而把它们统一起来了。毫无疑问,不同部分的区分有着解剖学上的理由,但是,解剖学上的差异必须被视作是次要的事实,而非主要的事实。让我们系统地阐述这一论点:(1)如果其余条件保持不变,那么,我们看到场的正在闭合的部分将变成背景,而已经团合的部分则成为图形。由此,我们该不该认为,把视网膜中央作为图形知觉的媒介,而把边缘部分作为背景,这仅仅是一种巧合吗?如果我们认为视网膜中央是图形感觉的所在,因为它是中央,而它的解剖特性恰恰导源于这种功能,那么这难道不是一种更为有利的假设吗?如果确实如此的话,那么,当解剖学的中央区不再成为中央区时,它便不可能是最高清晰度的区域了。这一推论已为在偏盲患者中开展的实验所证实。

富克斯用偏盲患者所做实验的证明

对于这种效应所作的清晰证明当推W.富克斯(W.Fuchs,1920年,1922年)。在偏盲的视野中,解剖上的视网膜中央凹位于右侧或左侧。对许多偏盲患者来说,这个解剖上的中央区已不再是功能中心,不论从部位化(localization)来讲还是从清晰度来讲都不再是功能中心。相反,偏盲患者发展了一种假视网膜中央凹(Pseudo-fovea),也就是说,发展了视网膜上的一个新点,这个新点完全在未经触动的区域之内,从而成为最大清晰度和清晰性的所在。“这个最清晰视觉的新的所在在视网膜上没有固定的位置,而是构成了一个功能中心,也就是说,由实际的视觉材料决定的一个中心,它随着物体的实际形状或大小而改变其位置,或者说随着患者面临的整个场的形式而改变其位置”(1922年,P.158)。因此,偏盲患者在接受检查以前,对他们苦恼的性质毫无所知。他们仅仅抱怨说,他们的视力没有往常那样好了,但是,他们的现象视野与他们的功能视野十分不同。然而,后者具有准半圆形状(quasi-semicircular

shape),邻接的直径穿过视网膜中央凹,前者则是准圆形的(quasi-circular)。此外,他们的视野大小随着他们接受的特定任务而变化。当我们讨论富克斯的若干结果时,我们须把这一点记在心中。把高度约1英寸的一些字母投射到一块屏幕上,字母旁边有一黑色标记,要求患者盯着这一标记,也就是说,以此方式使该黑色标记落在他的视网膜中央凹的地方。然后,要求患者指出哪些字母在他看来最清楚。现在,当患者坐在距离屏幕1米之遥的地方时,他选择了一个字母,该字母距离凝视点大约6厘米,接着,当距离增加一倍时,患者选择的字母只是稍稍远一点,大约距离凝视点6.5-6.7厘米远。与此同时,患者的视野趋向边缘的范围,远离最清晰的字母的程度大约与离开视网膜中央凹的程度差不多。因此,可以得出两个结论:最清晰的视觉位于实际视野的中央,而且并不与视网膜的一个明确部分相一致,这是因为,如果相一致的话,那么,在距离2米以外见到的离开凝视点最清楚的字母应当2倍于距离1米时见到的字母。

在接下来的实验中,患者与屏幕的距离保持不变,但字母大小却在不断改变。实验结果是这样的,如果实验者增加字母的大小,那么他便必须将字母移开,使这与凝视点距离稍远一点,以便将字母保持在最清晰的程度上。这种改变是相当大的,最小的字母(只有第一次实验中使用过的最大字母的十二分之一)在距离凝视点1.1厘米时最清楚,而最大的字母在距离凝视点6厘米时最清楚。小字母决定了小视野,从而使中心在界限上接近于视网膜中央凹。在第三个实验中,观察者的距离和字母大小都有变化,变化以下列方式进行,即视角保持不变,字母在观察距离增加一倍时,字母大小也增加一倍,如此等等。此外,客观上较大的字母必须比较小的字母离开凝视点更远一点,视角的恒常状态则一点也不发生影响。于是,我们看到了清晰度如何作为整个场及其特性的一种功能而表现出来,而不是作为先前存在的解剖学条件的一种结果而显示出来。在其他许多具有高度启发性的实验中,我将仅仅提及一个实验,该实验证实了我们的上一种说法,即由组织产生的实际单位,决定了整个场的结构,从而决定了场的各部分的清晰性,而不是刺激的安排或注意的因素。如果将一根垂直的虚线以完全的清晰度出现(见图70),然后要求观察者把注意力集中于这根线的其中一个中心部,分,结果,这个被凝视的部分不但没有得到强调,反而缩小,变得模糊,而且,如果整体的维度及其部分都加以恰当选择的话,那么,被凝视部分还会完全消失,观察者在看得见的那根线的余下部分看到一个空缺。由此可见,通过把一个部分与其结构上的统一体相隔离,观察者就会破坏该部分。这是一个绝对的证据,它证明了作为一个客观事实的大的单位(the

large unit)产生了它的可见性,而不是观察者的态度产生了可见性。

边缘的贡献:起作用的背景,强有力的组织内力的图形或中心的协作

(2)当我们说边缘部分是一种背景感觉时,我们的意思并不是说边缘部分可以在图形的产生方面进行无条件的合作,同样,我们也不主张,一俟认为中心是一种图形感觉时,便否认了它能在背景的产生中进行合作。但是,下述说法仍然是正确的:单单边缘可以产生一个背景,而单单中心则不能,甚至当边缘部分本身丧失了产生图形的一切能力时也是这样。后面这种说法被两类视力紊乱所证实。如果有人患了视网膜炎,他的视野就会缩小,以至于只有中心部分仍起作用,从一切实用目的上讲,这个患者实际上等于一个盲人了。另一方面,对某些癔病患者进行的视野计测试(perimetric

tests),或者对某些患特殊功能性精神病的患者进行的视野计测试,均表明他们的视野都局限在一个微小的中心区内,这个中心区域的面积可能比实际上成了瞎子的患视网膜炎的患者的中心区域还要小。但是,这些患者仍能在视觉上为他们自己定向,而没有多大困难。

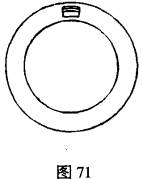

让我们简单地描述一下视野计测验。患者凝视着一点,而测验者从边缘处引入各种形状和颜色的小圆盘。患者必须在见到一个东西时马上指明这样东西,也就是他在边缘处看到的物体是什么形状,哪种颜色。通过这种测试图形产生的方法,发现了视网膜的三个不同色区。

由此可见,这类测验边缘地区图形产生的实验仅仅是通过边缘地区进行的。了解这一点十分重要。这是因为,如果我们记住我们正在测试的那种操作的话,那么,当我们发现测试结果有赖于我们所用的测试材料时,便不会感到惊讶了,更确切地说,我们应当期望用这些物体取得更好的操作,比起那些处于更加有利条件下的物体产生较差的清晰度来,当这些物体被人直接注视时会产生良好的组织。此外,当我们了解到由中心和边缘共同产生的那些场部分具有它们导源于中心区域的那些特点时(如果它们密切地联系一致的话),我们也不应该感到惊讶。这两种期待都得到充分证实。甚至在普通的视觉敏锐性检查中,其结果在很大程度上有赖于所使用的测试材料。M.R.哈罗尔和我的分辨实验都涉及上述的问题,这些实验表明,视觉敏锐性有赖于图形和背景的硬性(hardness)和软性(softness)。盖尔布(Gelb)于1921年也就边缘问题做过一个实验。把一个黑色的双重圆环画在一块大纸板上,圆环外径36厘米,黑线宽8毫米,中间的白色空间宽度为5毫米。被试用单眼注视双重圆环的中心。接着,把另一块白色纸板(上面的圆环有一个大约12度的缺口)放在第一块纸板的顶上,并将该纸板朝观察者方向移近,致使两个小弧融合成一个弧,而且完全抹去了中介的那个白色空间。因此,当遮蔽的纸板被移去时,整个的双重圆环以及双重圆环中间的那个白色的圆就变得清楚可见了。与此相似的是,如果不用一个黑色的双重圆环,而用一个彩色的单环,并将测试的物体推向被试,其距离如此之近,以至于被试在遮蔽物后面看到了一根非彩色的短线,当遮蔽物被移去以后,被试便将看到一个完整的彩色圆。不过,如果实验者不用圆环和圆,而是用两根直线,那么,便会产生相反的结果。如果在前面实验中确定的一段距离以外,被试注视这样一根线的一端,那么在没有遮蔽物的情况下,那根线将在离开注视点大约10厘米的距离上融合,而在大约20厘米的距离上,那根线的一小段仍被看作是两根。这种情况表明,一个场部分的组织程度有赖于组织的种类,也就是它的形状。良好的形状将成为较好的图形,也就是说,比差的形状更加清晰和具有色彩。双重直线的一小段比整根线更占优势,这一事实是由于注意力集中在这一小段上面的缘故。注意与态度一样,是始于自我(Ego)的一种力,我们在后面将予以讨论。但是,我们将从该实验中提取这样一个事实,即注意力在向场的特定部分添加能量的同时,也将增强它的清晰度,如果那个场的特定部分原先不那么清晰的话。由于圆中的一些小部分与整个图形相比处于劣势,尽管它们与双重直线中的那些小段一样,注意力的增强也会对它们十分有利,但是,组织的内力比起注意能量的添加所产生的效应来,前者肯定更强些。

我们从这一讨论中提出又一个结论。眼科专家把视觉敏锐性的测验作为他们标准检查的一部分。这种测验是在特定条件下进行的组织测验,它不是关于视网膜解剖结构的一种测验,看来这种观点仍在眼科专家中间颇为流行[参见伯杰(Berger)]。这些测验结果也反映了某些解剖学的事实,但是这种反映只是间接的;我们在从组织过程退回到它的条件中得出结论,对于这些条件来说,解剖学事实不过是一小部分而已。看来,补充这一评述是明智的,以便证明我们的实验和理论讨论也可能具有其直接的实用价值。

中心和边缘的合作

我们在上面提及,由中心和边缘刺激联合产生的那些场部分总是具有纯中心区唤起的部分的一些特性。当我们躺在山坡的柔软草地上仰望天空时,我们看到整个天空呈现蓝色,尽管我们视网膜的边缘是色盲的;或者,当我们站在一堵红色墙或绿色墙的对面,在距注视点的一定距离之内,墙壁并不变成灰色,尽管全色盲区和中心区之间的一个区域是红绿色盲区。这就是说,我们应当在边缘区单独作用和边缘区与中心区合作这两者之间进行区别。我们前面讨论过的那个盲点实验(即具有蓝色和红色臂的十字形实验)也应当从这个角度加以考虑。

中心和边缘在结构和功能之间的因果关系

(3)我们可将前两点的要旨归纳如下:业已证明,视野的组织有赖于两组因素,一是场内组织的内力,另一是视觉部分内部的解剖差异。即便边缘部分可能产生清晰性和清晰度,但是,在这些方面,中心部分仍占优势。现在,当我们声称中心部分是图形感觉而边缘部分是背景感觉时,我们在这两种因素之间建立起一种联结,它是以下列事实为基础的,也就是说,当中心区被另一区域包围时,它将倾向于成为背景上的图形。现在,我们必须考察一下这种联结属哪种联结。为什么中心区具有图形感觉而边缘区具有背景感觉?为什么视网膜的解剖结构,乃至大脑的解剖结构,以这样一种方式发展呢?这显然是一个发生学(genetic)和生物学的问题,而且,只有当我们对种系发生(phylo-genesis)的实际情况了解得很多之后,才能找到最终的答案。但是,就目前来说,可以勾划出一个一般的轮廓。如果我们能够从较少的结构状态(或较多的结构状态)下产生的行为结果中得出有机体的形态学状况的话,简要地说,如果我们能够从功能中推论出器官的话,那么,我们便可以对任何一种有机体或有机体的任何一个成员的形态学状况(morphological

status)进行解释了。作为一个原则问题,这不是不可能实现的,苛勒(1924年)已经对此进行过说明。任何一个过程都会以化学产物的形式留下痕迹,而且,唯有以这样的方式进行,方能促进其自身的发生。因此,如果同一类型的过程在同一区域内反复发生的话,那么,该区域便会逐渐改变,以便使相似过程的发生变得越来越容易。我们将这一观念用于我们的视觉问题。由于已闭合的区域将倾向于比正在闭合的部分更容易形成图形,因此,视网膜的中心部分比边缘部分有更大的机会产生图形,甚至当中心部分和边缘部分在解剖学上等同时也是如此。然而,在图形-背景的清晰度方面有着如此众多的因素运作着,因此,中心部分由于其中心位置而产生的优越性有可能不足以为它提供一个有意义的超过边缘部分的优势。

频率因素

但是,还有另一个因素也参与进来了。如果场的情况是这样的,即作为结果而产生的组织是背景上的一个图形,这个图形位于边缘,以致于视野不能像单一图形位于中心时的情况那样很好地得到平衡;已经闭合的部分使一个场部分成为一个图形,这个因素添加到其他因素上面会增加它的图形化程度,而且,当图形尽可能地成为图形时,朝向最大可能清晰度的场将因此而更加稳定地被组织。我们也可以这样讲:正如闭合性构成了图形的组织一样,图形的组织也有一种趋向闭合性的压力。这种压力(pressure)是可以减轻的。因为,眼睛与刺激物的关系,从而与视网膜上接近刺激(proximal

stimuli)分布的关系,并不是固定不变的;眼睛、头部和躯体可以移动,通过这类运动也转移了刺激的分布。因此,我们将期盼这样一种单独的图形,它能引起眼睛的运动、头部的运动或躯体的运动,直至它的接近刺激落入中心区为止。当我们讨论行为理论时,我们将阐释这个基本的论点。不过,就目前而言,我们从这一论点中得出的推论是,图形组织从视网膜中心出发时所具有的频率(frequency)肯定比我们原先有理由去期望的更高。因此,按照刚才阐释的一般原则,我们必须期望这一区域将变成一个特别有利于产生图形组织的区域。当然,这并没有为我们提供有关该过程之实际细节的顿悟,它并没有说明为什么视网膜中央凹内的感受器密度要比边缘区的感受器密度大得多,也没有试图在杆状细胞和锥状细胞之间推论出什么差别来。可是,尽管我们的理论是不完整的,但它至少是一个开端。而且,即便在这开端中,迄今为止共存着的大量的事实也开始变得统一和易于理解了。

正常的行为环境中的图形-背景

现在,我们将这一图形-背景类别用于正常的行为环境中去。它是由视网膜刺激创造的,这种视网膜刺激与我们迄今为止讨论的一些例子中起作用的视网膜刺激属于同一类型,但是,它在其分布上更加复杂。此外,新的组织因素通常也因双目视差(binocular

parallax)而被引进。然而,由于行为环境的主要特征在单目视觉者身上与在双目视觉者身上并无基本差别,因此,目前我们将暂不考虑这个因素。一切正常的视野,除了形式的细节以外,还有大量的深度细节。与此同时,在一切正常的场里面,轮廓都具有单方面的功能。用冯·霍恩博斯特尔(Von

Hornbostel)的话来说,我们看到的是事物而不是事物之间的空洞(holes)。

为什么我们看到事物而非它们之间的空洞

现在,我们可以试着回答为什么我们如此这般的问题了。迄今为止我们所讨论的两种组织因素,在我看来,是以下结果的最重要原因。首先,发生的分离和统一将把不同程度的内部清晰度区域进行分隔,而且,按照我们的定律,更加高度清晰的区域将成为图形,其余部分将彼此融合以形成背景。你只要看任何一张风景照片,便可以见到事物的形状,山脉、树木和建筑物的形状,但是却见不到天空的形状。具有同样重要性的第二个因素是良好的连续和良好的形状。我们见到的事物具有较好的形状,它们与较好的轮廓相邻接;可是那些空洞呢,我们可以看见,但是实际上却看不见。在例外的情形中,这些条件却颠倒过来,我们看到空洞而不是事物,正如在两块具有鲜明外形的岩石之间,其空隙处的形状可以被看作像一张脸,像一头怪兽,或者其他某个物体,此时,岩石本身的形状却消失了。

对经验主义答案的拒斥

这一解释是与传统的思维方式相对的。然而,对于传统的心理学来说,我们场内的事物的清晰度,或者我们场内的图形和背景的清晰度,可以被视作一个清楚的经验例子或学习例子,我们的理论把这种清晰度解释为刺激分布的直接结果,也就是说,解释为由刺激的镶嵌(stimulus

mosaic)而引起的自发组织。因此,让我们详细地考查一下经验主义对这种清晰度的解释意味着什么。该工作实际上被经验主义者忽略了,他们从来没有想到应对他们的理论的真实性发生怀疑。经验主义理论可能接受也可能拒绝我们把图形-背景的差别描述为一种组织问题。如果经验主义理论接受这种描述,就会把它还原为经验,并认为不论见到的是空洞还是事物,轮廓的一侧将具有分离功能。经验总是不断地以牺牲一个为代价而对另一个倍加青睐。第一种主张(认为空洞和事物具有同样机会的主张)是严重违背图形-背景清晰度定律的,这些定律是我们从经验主义证据中得出的。如果这是正确的话,那么,根据图形-背景清晰度的原理,那些我们没有经验过的图样应当是绝对模棱两可的。然而,这种推论是与实验证据相矛盾的。至于经验主义者的第二种主张(即经验将使天平转向对若干可能的图形-背景组织中的一种组织有利),也缺乏任何一种根据。我们不知道哪种经验将具有这种效果,也不知道这些经验究竟如何引起这种效果。也许,经验主义者会在这里提出论点,认为事物的形状是恒定的,而空洞的形状则是可变的,这是因为同一事物与其他不同的物体处于不同的位置和不同的邻接。对此的回答仍然是简单的,也就是说,该论点犯了经验的错误。事物的视网膜意像随着事物和观察者之间位置的每一种改变而变化;引起同一种事物的条件与引起空洞的条件一样,很少是恒定的。不顾邻近刺激的变化,认为见到的事物总是恒定的,这是一个问题,而不是支持经验主义理论的一个事实。只有在事物或图形作为行为环境的部分而建立起来以后,才能获得有关事物或图形的经验。

如果经验主义者拒绝我们的主张(即认为图形-背景的清晰度是一个组织问题的主张),那么他必须首先解释它是什么。由于我所了解的唯一明确的观点是注意力的假设,而这种假设的不适当性已经多次反映出来,因此我克制自己不再对它进行深入的讨论(参见考夫卡,1922年)。

经验主义的读者,即便感觉到这些论争的力度,也不会轻易地放弃他的理论。因为这些论争未能说明为什么经验主义是一个如此受到欢迎的学说;读者很难清楚地看到,这种新理论是如何解释那些特定的事实或事实方面的(它们使他的经验主义对他变得如此之亲切)。当我们在后面讨论“恒常性”(constancy)问题时(见边码pp.223f.),这条鸿沟将得到填补。在那些“恒常性”问题中,经验主义的优势看来特别明显,而且经验主义在那个问题上的观点与在这里一样错误。为了避免误解:通过拒绝对图形-背景的清晰度作出经验主义解释,我的意思并不是说经验不可能是决定任何一种特定清晰度的若干因素之一。如果在某些条件下,即两种图形-背景的清晰度相等,其中一种已经发生过一次或若干次,那么很可能同样的清晰度将在同样的条件下发生。鲁宾认为他已经证明了这种“图形的后效”(figuralafter

effect);然而,戈特沙尔特(Gottschaldt)于1929年进行的某些实验对这一证明的有效性提出了怀凝。正如我们以前所见的那样,要想证明经验的影响并非像经验主义理论引导我们进行构想的那么容易。不过,我个人的意见是,这样一种现实化的清晰度可能会促进类似的清晰度,在这个意义上说,经验可能会影响图形-背景的清晰度。进一步的实验必须表明我的信念是否正确,以及在何种条件下这种影响(如果它确实存在的话)会发生。 |