|

史前时代的古物,很少有象从多陀纳(Dordogne)洞穴中发掘出来的那些驯鹿期的雕刻那样引人注意。在那些人类和动物的遗骸以及石制和骨制的用具中,我们曾经发见过许多鹿角的碎片,上面有雕刻的花纹。那些雕刻大概都是临摹动物的,因为很清晰又很正确,使人立刻能够作动物学上的鉴定。何者是野马、驯鹿、山羊、野牛,不会弄错的。其中尤以一把鹿角短刀为最有特色,刀柄上刻了一匹正在跳跃的驯鹿图形,手工之精美,就是现代艺术家也不过如此。我们已经说过,雕刻的材料是驯鹿的角;而照专家的判断,鹿角是只有在新鲜的时候才能雕刻的,所以我们断定那位无名的艺术家是与法国南部的那些驯鹿同时代,换言之,就是那幅图形是属于最远的古代的。自从部歇尔德柏尔德(Boucher dePertheo)的这个发见以后,我们对于人类种族的年代的观念,已经有了显著的增进;但是没有人曾预期太古时候的人就有这样的艺术成绩。这种艺术工作和太古时代的文明太不相配了,自然就有人故意把这种不方便的发掘物斥为膺品。1但是说膺品是必须有证明的,而发掘时的情形却没有可以使人怀疑的地方。2如果不是有些旅行家在现代的野蛮人中,也看到有同样的艺术活动,则此驯鹿时代的艺术工作,恐怕也将和其他未获解决的史前时代的问题一样搁置在一边了。最原始的民族却有如此卓拔的才能来创造逼真自然的写实作品,实在是奇怪的。

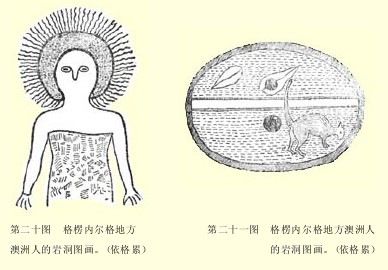

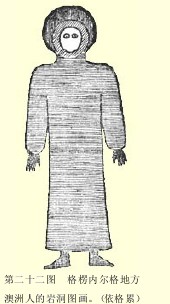

让我们把各方面的事情来考虑一下罢。我们仍旧从澳洲人说起。当人种学和文化史把澳洲人还当作半人、半兽的时候,就连最微小的艺术力量,都把他们说成不能具有。在一八七一年,韦克(Wake)氏还在伦敦的人类学会上重申俄尔德非尔德(Oldfield)的断言,以为“澳洲人没有把人像和动物形象区别开来的力量,除非把头脑等部分画得特别巨大,他们才会认识。”——这意见也无人驳斥。3但是有些极有趣的澳洲雕刻,在三十年前就已精美地临摹描写出来了。在一八三○年代的末尾,格累(George Grey)氏就已经在澳洲北部上格楞内尔格(UpperGlenelg)地方发见了几个岩洞,洞壁上有图画。第一个岩洞的倾斜的盖顶石上,有一个白色的半身人像,背景是黑色的。头颅上围绕了一圈放射线,作鲜红色,恐怕是代表头饰的。4面孔朝外,眼睛和鼻子都画得很平正,可怪的是没有嘴,但这是和所有的其他图形一样的地方。5脸白色,眼珠黑色,镶红色和黄色的边。臂下垂,用简笔表示手指。身体上的短线条或许是代表澳洲很流行的那种劙痕,或许是皮革的衣裳。左壁上面有四个人头,色彩鲜明。格累氏说:“从面部的温和来说,我以为他们是女人,他们好象是画成注视上述那个主要的人像;各人的头上都饰以深蓝色,有一个还在脖子上围了带子。较下两个人像穿了一种衣裳,有一个还在腰上缚了一根腰带。四张脸的表情完全不同;虽则他们全没有嘴,可是有两个照我看来却很好看。全幅图画的底子都是白色的。”6在岩洞的顶上,有一个金黄色的椭圆形,底子上横列着红色的断续线,中间用一条镶蓝边的白带子切断。椭圆内有一红色的袋鼠,四周有几个类似枪头的图形。这幅图的旁边,立着一个红色的人像,肩上背了一个红色的袋鼠。另外还有许多人物和动物的图形却画得很拙劣。第二岩洞的前面,在沙岩的上面刻了一个侧面的人头。“那人头高二英尺,最宽处有十六英寸;由两边渐向中部凹进,深至一英寸半;耳朵刻得非常恶劣;但就全体说,总算不错,比野蛮民族一般的技巧要超卓得多。”7

第三个岩洞中的发现,却更惊人了。“那里面的主要图形是十英尺零六英寸高的人像,从下颔以下穿红色的衣裳,长掩手踝及足踝,只露出雕刻得很坏的手和脚。头颅上面围绕了一圈红、黄、白三色的圈子。脸部只有两只眼睛。头上的外圈画了一批红色的线划,很工整好象是有专门的用意的。但是我们不能够决定那是一种字形或是一种装潢。格雷氏确信这些格楞内尔格岩洞中的图画和雕刻都是土人的手迹。然而这种见解还需要加以证明,因为对它还有许多争辩。有些人以为这些是飘泊的欧洲人或来此经商的马来人画的,因为澳洲这样粗鲁的蛮族,决不容易有这样的艺术成就。这种能力的问题其实是用不到怀疑的,因我们发见过在艺术价值上更超越这些图画的澳洲人的作品。”再者,格累氏所发见的那些图形,其特征都和其他澳洲人的艺术工作一样。我们要知道,岩石上的绘画和雕刻,在澳洲北部是并不稀罕的。那位对于这些格楞内尔格图画有点怀疑的该尔兰德也说:“那些颜色并不算得希奇,所有的新荷兰人都知道利用;黑色是烟煤;画白色和黄色的是陶土,有的陶土加以燃烧就变红色。”8那些造型的题材,都是土人的日常经验;除掉一个例外,那就是岩洞中人的像所穿的一件长袍,据我们所知却非澳洲人所有的。人像的脚上所穿的,也好象和澳洲人日常所用的不同。该尔兰德氏还以为“那些头顶上的字形,照格累氏的录画,是布几(Bugi)或马加萨(Macassar)字母拼成的,”9但是就算证明了那人像是个马来人,也不能就说作者不是一个澳洲人。只有在技术方法上能够解决这问题。我们看了格累氏所抄的图以后,觉得和他们其他的绘画在本质形态上并无大异之处,所以一定是澳洲人所画的假定那头巾上的花样是马加萨文字,那么或许这土人曾和布里斯(Buris)人有过来往。10这样我就可以知道格累氏说格楞内尔格地方的图画是出于真正澳洲人之手的这句话是正确的。我们已经说过,那些造像并不是独一无二的。岩石上的图像在北部是很普通的。斯托克斯斗(Stokes)在属于福累斯替尔(Forestier)群岛的特卜(Depuch)岛上,发见整批的图画,或者正确一点地说:是平滑的石壁上刻有许多浮雕。“在图像的轮廓之内,岩石的红色外层已经剥落了,所以整个的形象就成了青石色。许多作品在技巧上是很成熟的,一眼望去就可以认识题材。”11斯托克斯所发表的图,和这判断完全符合。那些浮雕多半是动物:有梢工鱼伴着鲨鱼、狗、甲虫、螃蟹、袋鼠等。虽都是简单的剪影式浮雕,但是非常明白易认。人像也是有的,但是斯托克斯所临下来的持矛执盾的战士,和一个跳舞者的图形,在技巧上却远不及那些动物。“那些图形的数目非常多,土人们一定曾在这天真的娱乐上消耗了不少的时日。当我注视着这些人物、动物、鸟类、武器、用具,以及各种蛮族风光的图形时,心中不由的想起那引诱这些蛮族每逢一定时节,到这绝海之中的孤岛上来观瞻并继续其父老的艺术工作的心理倾向来。他们对于工作的坚忍、辛劳和热忱,决不下于拉斐尔(Raphael)和米开朗琪罗(MichaeAlangelo)在罗马教堂和皇宫里所画的壁画,而且他们受到族人的称扬赞许的快乐,恐怕也和那两位意大利名画家从教皇、诸侯和全世界所受到的差不多。”12

“在卡鼓塔利亚(Carpentaria)海湾的沙斯姆(Chasm)岛上,白色的岩壁上有许多红色和黑色的图画——袋鼠、乌龟、一只手、又是一只袋鼠,后面跟了三十二个人,其中的第三人比他人大二倍、佩剑。”13在东北海岸克拉克(Clack’s)岛的一块岩石上,用红土涂了底子,再在上边用白垩画了许多完善的鲨鱼、乌龟、海参、星鱼、棍棒、独木艇、袋鼠,犬之类,图像在一百五十以上。”14在约克海角(Cape York)的一个半岛上,泰罗(Norman Taylor)找到了一处平滑的石壁,上面有许多的图画,用红土画边缘,白土填心。一个同样的图像是一个人像,上面加以黄点。海滨的石板上,刻了几个很好的乌龟,使泰罗联想到悉德尼(Sydney)附近的蓬提(Bondi)地方岩石上所刻的人物,鲨鱼和鱼类的情形。15这里提到的悉德尼地方的岩石刻图,或者是和安伽斯(Angas)考查描写过的查克松海港(Port Jackson)附近的雕刻一样的。安伽斯说:“我们把各处的扁平岩石加以考察以后,我们找到了不少这类古怪的图形,使我们确信它们是出于土人之手的;然而不能确定它们的时代。我们根据那将近磨灭的情形(虽然线条在坚硬岩石上刻入一英寸之深,)又根据有些图形已经年深积土,灌木丛生,所以我们可以看出那些都是很古的作品。才开头我们自然不能相信那些雕刻是蛮族的手迹,我们假定那最先发见的袋鼠图形是欧洲人画的;但是经我们继续调查竟发见在最辽远而人迹少到的海岸岩石上也有同样的雕刻,而且画的又都是袋鼠、鼣鼠、鲨鱼、盾牌、掷矛以及那最多的“科罗薄利”舞态的人像,这就足以证明完全是本地风光。我们除掉承认是土人的作品外,不能再作其他的结论。如果这样辛劳久长的工作是由欧洲人作的,一定要画上一些船、马和戴帽子的人像上去的。大约在一八○三年的时候,一位老学者在描写新南韦尔斯的土人道时写:“他们对于雕刻很感兴趣;他们的用具上大多用贝壳的碎片刻上粗陋的镂刻,在岩石上可以看见各种各样的图形,如鱼、鸟、剑、兽等等,而且都还刻得不错……有些鱼的图形长达二十五英尺,图上的盾牌,和现在斯提文(Stephen)海港的土人所携带的完全相同。我们在兰恩(Lane)湾,阿肯(Aiken)港和派柏(Piper)港,都有同样的发见。我旅行到派柏港的时候,心想这种悬岩上的雕刻,在本殖民地的园圃的扁平石块上也许可以找到:果然在一番细觅后,找到了许多,也不甚败坏。”16菲利普(Philipp)看见在植物学海湾(BotanyBay)和查克松海港,到处都有动物(诸如鱼、鸟及大蜥蜴)、盾牌、武器、人物等类的图形刻在岩石上,笔划虽则粗劣,但都很清晰完美。山顶岩壁上所刻的一个跳舞人像,尤为出奇。17

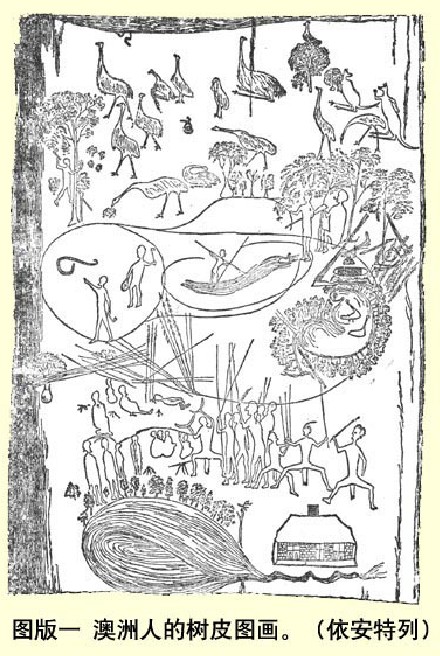

以上所述,已足以说明澳洲岩面浅刻的分布和性质了。这一类的工作固然可以和欧洲的壁画和浅刻相提并论,就是我们的油画也有和澳洲土人在煤烟熏黑的树皮上画的图画相同之点存在。无疑地,这种用锐石、兽牙或手指甲刮成的速写画,是澳洲人在造型艺术上最高的成功,可惜没有更大批的搜集和出版。岩面的绘画和雕刻都只作一个单独的形象,而树皮画却将一群有关系的人物和动物和那四周的景色都描画出来。斯迈斯曾发表了这种极有特性的作品。描这画的树皮,原本是提累尔(Tyrrell)湖旁小屋的一部分屋顶;房主人并非不熟悉白人的习惯,“但没有受过白人的教导。”那些图形是用手指甲画在烟煤熏黑的树皮上的。图的下端,先出现一个池子,池周环着小树。右侧有西洋式石屋一座。房子上端有一群土人在跳“科罗薄利”舞:唱歌打拍的女人坐在左面;旁边有几个看望的人。更上面是用线隔开的几堆人群。在左边的圆圈里,有两个人执斧向着一条蛇。正中是一个土人坐在独木艇里追赶一只水鸟。右边有一个丛林环绕的小池,两只鸟正在游水。在小池的那一面有一带树林,林下有一拿枪的土人,身边蹲着另外一个吸烟斗的人。这两人的旁边放了许多武器和用具。他们的上端有一片平地一直伸展到全图的顶端,平地上点缀着一些零散的树木和各种动物。那些树木和动物都画得非常好。左边的大桉树上,正有一个土人持着斧子在攀爬;一只袋鼠蹲踞着,还有只鸸鹋、一只火鸡和一条昂头的蛇;一切都描绘得很准确。全图边沿的波浪线,恐怕是代表一道河流。图的整个结构虽嫌粗拙,然而每一笔画都使人不料提累尔湖畔竟有这样的艺术才能。

跟这幅树皮画一样值得赞许的,是麦累河上游(Upper Mur-ray)一个土人用铅笔和钢笔混画成功的一幅速写画,斯迈斯已把它翻印在他的书第二卷中。我们不能因为土人的笔是欧洲人给他的就断定他受过欧洲人的训练。他简直是个“未受教化的土著少年。”他画这速写画得很快,没有模特儿,而且全是他自己的意思。第一张的上部,是一种战事舞蹈。舞蹈者各人挥舞着枪棍和盾牌,恰合跳跃时的姿势。再往下是一群跳“科罗薄利”舞的人,左边的舞蹈男人用一束树叶做装饰;右边上角是一堆精神活跃的妇女乐队,头上笼罩一棵树木,树顶歇着一只鸟。全图的下半幅是两幅打猎的情景。一个土人坐在独木艇里用矛在向一条鱼瞄准。有三个猎人藏身在草丛里在窥测四只鸸鹋。这三个猎人的图画,我们应该加以特别的注意;因为在澳洲人的艺术中,这还是唯一有配景的作品。第二幅图的主要图像也是“科罗薄利”舞,旁边有一对欧洲人在观看。上端是田地和两所房屋,屋顶有尖端和烟囱。另外是几处猎景:一个擎斧头的土人在追赶一只鬣蜥;另一人坐在独木艇里用矛戳一条鱼;另一人也在独木艇里捉拿一只乌龟;第四人用掷枪威吓一对鸸鹋。那些图形大多数是侧面画法,另用黑线描一个轮廓,然而却非常有表情而且很生动。斯迈斯的书中还有一个一样生动的速写图,但是笔画之间却较工整。图中的一群农夫,很足证明作者的观察才能是很高的,而且照斯迈斯所说:还具有很强烈的幽默意味。作者是一个青年土著。18有时候,也有图形用贝壳或兽牙雕刻在木条上,和那些盾牌与棍子上的装潢一样。斯迈斯的书中也有一个很好的例:一个雅拉(Yarra)部落的土人替亡友作的墓标。上面的图形质朴明晰地刻在木板上,尤其是那些动物更不亚于前述的图画。“那位原作者现在已经死了,所以不能来解释这幅图画。他的同族人也不知道每个图形的意义,但是他们以为顶上的五个人是死者的友人,来深询致死的原因的;那些动物的形象表示死者不是因为没有食物饿死的;下端的古怪图形是“摩路拍斯”(Mooroops)就是鬼怪,用了魔力致人死命的。”19在已经绝灭的塔斯美尼亚人的小屋中,也发见有同样的图画。据考尔德(Calder)说:“在西山岭上,发见了一些小屋,用粗拙的木炭画做装饰。第一张画了一个很不自然的袋鼠,前腿竟比后腿长一倍。第二张是火鸡。

第三张是一只模糊不明的走兽,随便可以指作是狗、是马或者是鳄鱼的。但是一幅战争图却很杰出——土人械斗,有的正在搏斗,有的已倒翻在地下。”20

让我们从这些单独的速写图中,来推断出澳洲绘图艺术的一般的特征罢。澳洲人的图画,大多数是素描,只有一小小部分是多色画。澳洲人在绘画上所用的颜色,还是和他们在装潢艺术上用的一样,是红、白、黄三种矿质的颜料。黑色是木炭做的,蓝色的来源没有人知道。这些颜料都用脂油来调用,再用不溶化的树脂涂在上面,格楞内尔格岩洞内就是这样的。21在那些图画中,没有人发见过阴影的形迹。

那些图画,有的是雕刻在石头或木头上的,有的是用单色画在涂过或没有涂过底子的岩壁上面。那些艺术家都千篇一律地喜欢只替图形画一个轮廓,然后再把心子填满。侧面图很常见,可是并不绝对。只有一批是真具有背景的,然而恐怕也是偶然之笔。我们可以断定,不论是线条的和空气的背景,在一般的澳洲造型艺术中都是没有的。和古代埃及人一样,澳洲人把东西都是放在前后上下的实在地位的。澳洲人的绘画的主题,有一部分是和旁的没有关系的单独图形,有一部分是互相连接的,图形很丰多。这些单独的和成套的图形,除去少数的例外,都属于土人日常的生活范围。我们要郑重的说,一般人所说的野蛮人的“无羁的幻想,”从来没有在澳洲人的图画中发见过。与其说他们幻想太多,倒不如说太少。这些图画中的形式,和实物可算维妙维肖;这些艺术家们竭力想把实物的形式和动作用最肖妙的方法重现在画上;而且他们用粗拙工具所奏的成效,就是文明欧洲人用了不少的设备所得的,也尤有所不及。

这些绘画的天才不只是几个澳洲人所具有。而好像是那些土著们一般所共有。昌西说:“许多的青年都善于描画事物。麦累地方,他们的庐舍是用树皮遮盖的,青年人往往喜欢在树皮的内面刻划或用木炭绘画许多的形体景色,以为娱乐。许多青年都是绘画的天才,速写起来非常之迅速。”22勒苏埃夫(Albert Le Soue)也以为“那些土人普遍都具有雕刻和绘画的非常才能。”23我们把上述那些例子来看一下,就可以看出这种才力是有显然的大差别的。就是在澳洲,他们的画家之间,也有个高低优劣之分;但是就整体上看,澳洲人绘画天才的秉赋却比较欧洲人还要普遍些。

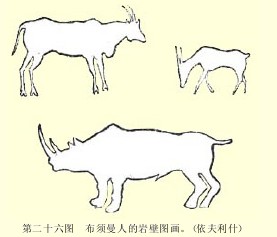

和澳洲人一样,那称为“半禽兽”的布须曼人所具有的绘画艺术的知识和才能,也被一般的批评所否认了。而且也和澳洲人一样,这些“半禽兽”的布须曼人并不符合这种否认,却具有观察和写实的天才,有时竟有为那种到处去发见和猿猴类似的蛮族的人类学者的尖锐目光所不及的。

布须曼人的岩石雕刻和绘画,在南非洲非常之多,有心研究的旅行者决不致于忽视过去。夫利什(Fritsch)在好望城(Hopetown)附近山上的平滑石头上,发见了“几万的动物图形往往每一块石头上就有二十或二十以上的图形。”24据他说:“这类图形的分布面积很广大,从好望角起通过全区,并且横过俄朗治(Orange)河。哈钦松(Mark Hutchinson)发见在德拉青堡(Drachenberg)布须曼人所住过的岩洞中,墙壁全有这种图画;休布纳(Hubner)在特朗斯发尔(Transvaal)的“Gestoppte Fontein”看见在松软的泥板石上,有二、三百个雕刻图形。25

这种南非洲人的图画,其技术的风格完全和我们得自澳洲人的相同。有些图形,是拿坚硬石头在灰黑的岩石上刻划出白线而成的,有些图形,是用颜色涂在淡色岩石上的。他们的颜料,和澳洲人受一样的限制,只有鲜红、棕色、黄色和黑色,间也有绿色。颜料用脂油或血汁来掺拌,再用羽毛来涂抹。26布须曼人所画的题材,也和澳洲人的一样,全是他们日常的境遇。夫利什说:“那些艺术家们有时随任他们自己的幻想。”但是他所举出的那个唯一的例子,并不见得能增强那种艺术幻想论的说法。他说:“开泡尔脱(Keypoort)的一块岩石上,有一个裸体的人像,腰部有红色的曲折线,手上拿了像一把摺着的伞似的东西,实在难以了解。”27布须曼人所画的,往往就是他们所看见而感到直接兴趣的东西——如动物和人。象他们这样的一种专门狩猎的民族对于植物的忽视,乃是必然的事。虽然没有植物,而对南非的高等动物却画得非常高明——有象、犀牛、长颈鹿、以兰羊、水牛、羚羊、鸵鸟、土狼、猿,而且还有狗、牛、马、等家畜。在各种绘画中,南非洲的人物图形也颇精确;例如拿弓的小布须曼人,提着长枪的大卡斐人,带着宽边子帽拿着火枪的部尔人(Boer)。这些图形大多数彼此都各不发生关系;但在特殊情形之下,布须曼人也常作大幅的复杂的图画,颇与澳洲人相似。这类绘画中最显著而易引起我们注意的,是布须曼人与卡斐人的作战图。这是安特列从巴黎福音传道会的报告书中转抄下来的。原画发现于距赫蒙(Hermon)教会两公里的岩洞中。图中画着一大批布须曼人偷了一群牛,正被偷失的卡斐人所追逐的情景。这些强盗有的忙着驱赶牛群,而大多数却拿着弓弩转回头来抵御后方那些拿着枪矛和盾牌正在狂追的敌人。安特列说:“最奇怪的,是在这图中小布须曼人与大卡斐人的身体高低相差很多,这或者是作者为表示弱小布须曼人有勇气竟敢反抗强大的卡斐人之意。”28布须曼人的绘画作品,和前述的澳洲人的原始绘画一样的精美;对自然界的形式及运动,都有锐敏的理解和精确的描写。据部特纳(Buttner)说:“有几种的形状刻得非常的清晰,就是经过多年风雨剥蚀所余的断简残片,我们也能无疑地鉴别图中命意。”29在战斗图中最引人注目的,是人像和物像的异常逼真而活跃,这种精确写生,在今日只有用照快像法才可作出。从另一方面说,这种绘画也和澳洲人的艺术一样,都没有配景。但间或也有例外的,至少在布须曼人中的高明画家,也有不少人懂得配景法的基本原理。部特纳说:“在图中距离较远的图形,就画得比较小些,这是极可注意的。”接着他又记述一幅狩猎羚羊图,说:“在图中可以明白看出狩猎人排列成一大圆圈,从各方面一齐追击。上述配景法远近比例也可以从图中看出,凡距离较远的狩猎人及羚羊,那图形就较为缩小。”30哈钦松也一样说:“配景和比例尺都应用得准确。对于一只牛或一只以兰羊的背形都很认真,简直可以作为教育用的粉本或拟作。”

上述的澳洲人和布须曼人绘画艺术的特征,也完全可以应用于北极的各种狩猎民族中。居住在美洲和亚洲的北极地带的各种民族,如朱克察人、亚留特人和埃斯基摩等族,都极喜欢绘画;各地的人种风物,博物馆中也常有他们的艺术作品陈列。那些图画的篇幅都不很大。像澳洲和南非洲的纪念碑式的岩石绘画,在北极各处都没有见过。北极的艺术家常将各种图形刻在海象牙上面,或是用红土和木炭掺上油脂,画在一块海象皮上面。32但从另一方面说,北极人的造型艺术,也都有写实的特征,是和布须曼及澳洲人的绘画相同的。

北极人也特别喜欢摹拟在他们日常生活中所见的形象和境地。在埃斯基摩人的海象牙的雕刻上,我们可以看见有圆形的小雪屋和皮制的夏季帐棚;有猎人用叉子指着的熊和海象;还有坐在皮船上驶向陆地和坐在犬撬上向前进行的人物。在朱克察人的绘画中,除去这些图形外,和他们日常生活最接近的驯鹿也极普通;亚留特人在他们古怪的帽子的眉庇上,也画着皮船的船夫正在捉鲸鱼和鱼类的形象。完全想象的创作是非常稀少。希尔德布朗德(Hildebrand)所抄引得许多朱克察人的绘画中,只有一种是现实世界所没有的东西:那是一个在月亮里的人,穿着朱克察式的衣服,有一个大脑袋放在一个不完整的圆圈当中。33和这个一样的超现实的人像,在埃斯基摩人的有趣的图画中,也曾有过;菩阿斯曾经把这个图附在他所译的“堪茄寇(Qandjagdjug)的传说”后面。34不过在这图中,月亮里的人和普通的埃斯基摩人没有什么分别。北极人素描的式样在本质上都和前述两种民族相仿,没有多少区别。在所有绘图中,也和澳洲人一样缺乏配景观察的能力。但是单个图形却显然在配景上有些进步。35其他方面,优美之点完全相同。北极人所画的各种单个图形和复杂图形在形式和动作上都极逼肖自然,和澳洲人与布须曼人的绘画一样的足以令人惊叹。

北极人在绘画上虽没有大发展,但他们在造型艺术上却能另向一方面发展,为其他狩猎民族所不能及。澳洲人和布须曼人都不懂雕刻,但北极人却是熟练的雕刻家;实在的,我们从他们骨头雕刻上看来,确实是原始造型艺术中的成功作品。

这些小形体的雕刻是人形或动物形。人体形象较为粗劣,虽则还能把特性充分表现出来,可是确“比动物形象刻得坏些。”36后者确实是惊人的作品:各种的鲸鱼、海象、海狗、熊、狗、狐、鱼和鸟——总之,凡是在北极人生活中所见到的动物,他们都能敏锐的理解且能精确的描刻出来,简直可以作为动物学家的研究材料。我们上面曾经说过,在现代其他各品发现。

各种狩猎民族中,尚无此种作假如我们要看到和上述有同等价值的原始雕刻,我们必须回溯到驯鹿时代。37最后,我们要说到埃斯基摩人奇异的假面具,虽然那很难算作是他们的原始作品。和上述的骨材雕刻物的情形相反,这假面具并非一般埃斯基摩人都有的,北极人有时也很少;它们的分布在现时仅限于居住在阿拉斯加半岛一带的民族。因此他们带的这种假面具和他们特有的舞蹈,恐怕并非埃斯基摩人本来的所有物,而是从居住在西北海岸的印第安人那里学习得来的。印第安人对于这种假面具应用很广而且是自己独创的。38但是这种假面具对于埃斯基摩人绘画才能的增进,也不无帮助。我们只要看一眼假面具以后,立刻就可以分别出假面具和在骨头上真正原始的图形的不同之点。后者和澳洲人及布须曼人的原始作品一样,完全是写实的性质,但在假面具上却大部分都是绝对幻想的作品;最明显的,是这种幻想的作品,尤以与西北印第安人为邻的南方部落为甚。39当我们对于雅科布孙(Jacobsen)从柏林国立博物馆中所搜集的材料,和巴斯提安(Bastian)在他所著的“亚美利加西北岸”那一本书中的材料加以观察时,我们会感觉到我们是在看狂热病中作梦时所看见的滑稽画。但在那里面依然显示出原始造型艺术的自然基础。有些假面具上所描写的动物形象,至少也和在最好的骨头雕刻上的有同样的生动;有许多脸谱上所表现出的埃斯基摩人的特殊形态,几乎和活人一样神气。40但是大多数的动物形象尤其是人物形象,却画得不近实际——都是些张着血口露着牙齿的狰狞面孔,有的在前额上有一条血红的破口,有的长着一只闪光吓人的眼睛,有的是一个獠牙的面孔从另外一个头的眼窝中伸出来。常常把动物和人形,很奇怪的凑合在一起。一个面具作出海鸭,另一个面具作出水獭,都是照着自然的样子描画的,但是从反面一看,又现出一幅魔鬼的面孔来。41有一个魔鬼的头上生着六只手;又有一个头上生出两只翅膀。我们还可以看到疏克利喜阿斯(Zucretius)的原始混沌期的动物形象。有时在这些混合的假面具上,表现出一种整个的象征意义,例如在萨满教的(Shamanic)假面具中,有一种叫“阿满卦克”(aman guak)的,是用在“引诱鱼类,尤其是鲑鱼和海豹到河内来以便捕捉”的仪式中的。这种假面具的图形是要在人眼前表现萨满教的主要精神。假面具的面部涂以灰、白两色,两边生着两手,脸上还画上两根萨满教的咒棒,在中间还夹着一个海豹图。在面部左右两边的下面,有两个方孔,在方孔下有几个带孔的红色空圆球,这些是用以表示许多河流的出口,象征鲑鱼将被萨满教的法力,驱逐入河。42这种复杂的图形,显然不是原始的作品。如果我们对这些假面具略加考察,就会知道那些狩猎民族的艺术天才,在适当的环境之下将会如何的成功。现在差不多要完全灭绝的亚留特人的舞蹈面具,经过许多传教师的努力才搜集得来的那些,似乎也不象原始作品。我们只晓得这些假面具大部都是画的海产动物,并且可以盖到肩部。这些民族中常戴在坟墓中死者脸上的假面具,至少我们也得到了一部分,并且达尔(Dall)也曾采得许多残余的假面具。“这些假面具都是从一种型式制作出来,但在细致构造上互相都有些差别。平均高度约十四英寸,连弯曲部分在内宽约十英寸至十二英寸。所有假面具上都有一个宽厚但不扁平的鼻子,直而宽的眉毛;薄的嘴唇和大的嘴,在口中镶着许多木质的小牙齿。全都染着各样的颜色,大多数是黑、红两色;在木钉上捆着几束毛,用来代替胡须和前额上方的头发;在鼻孔和口部穿着窟窿;在面具后方角上,很不自然的高高的安置着两个宽扁的耳朵。在面额上刻着或画着各式各样曲线。这些假面具在雕刻技术上可算非常精巧,如果想到他们是用石制或骨制的器具来雕刻的,则更为难能可贵。”43

这种造型艺术的才能,在各种狩猎民族中很是普及。不过各种民族中,这种才能并不一致。至少有三种民族对于造型艺术完全是外行。在那些低劣的翡及安人和菩托库多人中,完全没有这种天才存在;曼恩对于这些民族知道得最详,他对于安达曼群岛的民族曾经这样说:“在他们那野蛮的环境中,他们从没有努力描写过一件事物,很显然他们是没有绘画观念的。”

在我们要对于上述的原始造型作品加以说明之前,且先把各种作品的共同特性加以约说。原始的造型艺术在材料和形式上都是完全模仿自然的。除去少数的例外,都从自然的及人为的环境中选择对象,同时用有限的工具把它描写得尽其自然。描写的材料是很贫乏的;对于配景法,就是在最好的作品中,也不完备。但是无论如何,在他们粗制的图形中可以得到对于生命的真实的成功,这往往是在许多高级民族的慎重推敲的造像中见不到的。原始造型艺术的主要特征,就是在这种对生命的真实和粗率合于一体。所以世人时常拿原始民族的图画和儿童的绘画相比拟,实在是很奇怪、很不正确的;因为在极幼稚儿童的胡乱涂雅中,绝没有一点像在狩猎民族绘画中所显然具有的敏锐观察能力。我们的儿童乱画在桌子上和墙壁上的艺术作品,象征者实多于写实者。儿童艺术和原始民族艺术的唯一相似之点,只有后者和前者一样的不知道配景法。儿童的绘画和野蛮人的绘画常常被人当作讽刺画;这种见解在两种情形下都算错误。当一个儿童或一个澳洲人在图画中将人体或衣服的一部分特别放大时,如果不是因为缺乏技巧而是故意的设计,则一定因为那是原作者特别注意之点。儿童和野蛮人在事实上对于讽刺也有很强的趋向;所以我们可以推测在原始造型作品中,也有发现讽刺画的可能。但是要具体的指出来,也不是容易的事。我们最好这样说,只有那些讽刺意义显明夸张地表示出来的原始作品,才能算是讽刺画。我们自己就根据这种原则,因此认为可认作讽刺的只有一种原始造像。

我们已经说过,人种学可以把那包围着法兰西驯鹿期雕刻作物的起源的黑暗,照以光明。但是这个问题并未解决,反而因为我们的进步,更加扩大起来。我们已经知道这些史前的造型艺术决不是一种单独的现象;在现时有些野蛮民族中,还有许多完全相似的作品产生。但是对于现时的澳洲人、布须曼人和北极居民的艺术作品,我们依然有许多问题和对于驯鹿期的无名作家作品一样的不能解决。对于一种现象仅仅明了它的分布范围,所得很有限;要能够说明它的基本性质,才算有效。我们是否能够在这样低级文化的民族中,找到发生这样高明艺术的条件,这还是一个问题。原始民族的艺术作品常时有人记载,但是从来没有详细的说明;恐怕博学的天才反而忽略了眼前的说明了。就我们在各种狩猎民族的观察而言,除去材料之外,构成这些造型作品的条件是什么呢?根本需要的有两种性质:第一,对于原物的敏锐和获得正确印象的能力;第二,在造型工作中应用的运动器官和感觉器官的适宜发展。我们能否断定在这些原始民族中,都具有这两眼和两手——他们最好而不可离的武器没有改善而增加效率,那么早已随生存竞争而灭亡了。大自然已经把狩猎的生产指定给他们作为生存的主要资料。即使生在最丰富的狩猎区域,假如原始狩猎者对于许多野鲁的性质和习惯没有精确了解的知识和观察能力,也仍旧会一无所获的。科林兹(Collins)说:“澳洲人的眼力异常发达,他们的生存实际上全靠他们自己的眼力的敏锐。”45澳洲的猎人能整天地穿越丛林和草原追袋鼠脚迹,他们又能毫无错误地找到在桉树皮上鼣鼠爬过的爪痕,这些在一个欧洲人都不易看出;而且他们一看立刻就知道是新的痕迹或是旧的痕迹,那动物是向地上爬或向地下爬的情形。“澳洲人在感觉印象上的记忆力确实令人惊异。斯丢阿特(Stuart)说:他以前被土人们看见过一、二小时,但在十四年后这些土人还认识他,其他旅行者也曾谈到过与这类似的经验。”46夫利什称赞这些布须曼人说:“他们靠着感觉的敏锐,战胜了所有的南非洲人。最使人惊异的是布须曼人追寻脚迹的工夫。他们能够很迅速的在植物丛生的地面追寻脚迹,他们看来好象不十分注意的样子,但在忽然转变或有些异常的事件发生时,他们就会用一种姿势表示出对于最细微事物的敏锐观察的能力。”47没有一个北极探险家不称赞北极人观察能力的敏锐和活泼。开恩(Kane)说:“他们对于他们的荒凉的家乡知道的很周详。天气上的每一变化,如风吹冰冻都非常注意,这种变化对于过境鸟类飞翔的影响,他们可以用他们观察本地动物的习惯的同样敏锐的感觉,预知一切。”而且这种狩猎民族不仅用他的眼力,而且还要靠他的手力。他们不但要具有追逐和观察鸟兽的能力,而且还要知道如何捕捉的方法,因此他需要合用的武器,在任何必需品之上。所以在狩猎民族中武器特别发达,实不足奇。因为要靠那些武器来谋生存竞争,所以他们必需专在这一方面的技能上谋发展。在事实上,所有狩猎民族所用的行猎的器具,全靠手艺上的灵巧,而且所用的器具愈简陋,他们的技巧却是愈好。在一种肤浅的观察者看来,澳洲人的武器的确是非常粗的,但是我们对于它们愈加仔细考察,就愈惊叹它那制作技巧的高妙。尤其是那些飞去来器实际上并不像它们的外表那样简单。48布须曼人知道如何去制造他的毒药弩箭,他在群敌围攻中即可藉以护命。但是在北极一带天寒地瘠非竭力奋斗不可的地方,却有最高的技能存在。“我们原以为他们文化拙劣,终年积雪材料又较贫乏,却不料他们至少也可和太平洋诸岛的民族并驾齐驱。”库克对于威廉骚德亲王(Prince William Sound)地方的土人这样说;而每一个考察过北极民族的武器的学者也是这样说。我们看了这些巧妙精细的叉子、弓和箭以后,就不会以原来这些武器的制造者还会雕刻这样逼真的动物为奇异了。49观察的能力和手艺的巧妙是原始写实艺术所要求的素质,同时也是原始狩猎生活中所必不可少的两件技能。我们现在可以明白,原始绘画艺术乃是原始民族生存竞争发达进步后两种力量所造成的美术工作。我们现在也可明白为什么绘画的才能在原始民族中是很普遍的理由了。只要他是个高明的猎者和手艺人,他大概也是个过去的画家和雕刻家。用同样简单的说明,我们可以来解释在狩猎民族中很多的写实天才,为什么在低级的农耕和游牧民族中却非常稀少。夫利什对于布须曼人生动的速写和班图人(Bantu)“苦心临摹雕刻出来的那些生硬动物图形”之间的矛盾,有很好的解释。这种矛盾在不论何处的两种文化不同的民族中,都很明显,不过南非洲的例子特别显见而已。农耕民族和游牧民族虽然在文化上高过狩猎民族,然而在造型艺术上却反而低落得多——由此可见文化和艺术的关系,并不是如有些艺术哲学家所说的那样简单。这种反常的现象,我们是完全可以了解的。因为农耕民族和游牧民族,在生活上都不需要如此完满的观察能力和工艺技术;于是这两种力量当然就衰退不堪,造型的才能,也就十分落伍。

驯鹿时代雕刻物的问题,现在已由人种学大体的解决了。那些经过许多讨论的图形,都是原始民族的工作。图中对自然的真实之处,非不是反驳它们是上古物品的证据,而且还是证实它们是上古作品的绝好证据。

我们已把这些原始人的雕刻和绘画叫作艺术工作。然而这种名称实际上到底符合不符合,却尚待考虑;因为我们还没有弄清楚,这些绘画是不是由于美的要求产生的。艺术哲学都倾向另外一个见解。他有一条最老的信条说,造型艺术在开始的时候,往往是宗教的附庸,以后才渐渐变为独立的。这条尊严的信条在我们所考察过的事实中却没有充分的理由。的确,的格累氏是以为格楞内尔格地方的图画也许是有宗教意义的,可是不论是他或其他的学者都没有发现那神秘的意义。也没有人在其他的澳洲岩画中找出过这一类的意义。这也是可以料想的,这些图画的一小部分。或许是有宗教象征的。把这些图画视为各部落用以纪念庇佑性质和纹章性质的动物的观念,也许还没有从澳洲人的心中移开去,而且也会从埃及和耶稣教的艺术中联想到不少类似之处但在这种假定还没有得到证实——我们连证实的影子都没有看见——的时候,我们却不能说这些人像和动物图像在它们的外表以外还有什么其他的意思存在。我们正确地知道,那些树皮上的图画,是和宗教的观念和用途全不相干的。50

南非洲岩石上的那些素描,意义并不比澳洲的深奥。有一个知道布须曼人最深的人,叫哈恩(Theophilus Hahn)的,告诉我们:“他们画出他们的艺术,全由于对描写事物有兴趣。”51关于北极人的情形就没有这样清楚。然而只要看见过他们的素描的人,决不会轻易怀疑它们的现实性。至于雕刻却多少带了些宗教的意义。克兰兹说:“格林兰人在他们的小艇上往往刻上一幅小艇和人的缩图,说是便不会翻船。”52希尔德布朗德以为朱克察人的雕刻,“至少有一部分是有神道的作用的,所以可以证明那种存在于动物命运和人类命运之间的神秘关系。”53雅科布孙对于埃斯基摩人在阿拉斯加西南海岸坟墓上放置的弓、皮艇、鹿、鲸鱼的模型,以为“那个被纪念的死人,是在狩猎海象、海豹或驯鹿的时候死去的。”在同地域中,也发见有死者的纪念品,“人像制作粗劣,衣饰不全。”雅克布孙最后又说:许多的少女“都把一种木偶戴在皮制的头巾上。”54然而这些观察都是对于雕刻的一部分而已,或者是一小部分而已;我们看另外那些雕刻,上面的图形却和宗教完全无关。如果艺术哲学又谈到西南埃斯基摩人的萨满教假面具上去,那是忘记那些原是由外人传给他们的东西了。

所以造型艺术的确是在文化的初期就和宗教无关系的。原始民族的造型艺术非但不能证明是宗教的,而且也不足显示是审美的。

还有人以为这些岩上、木上和骨上的素描乃是绘画文字。就某种意义上讲,每一幅图画都是文字,因为每幅画总代表一件事物。这样说来澳洲的“利罗薄利”舞图是一篇文字,布须曼人和卡斐人械斗那幅南非岩洞中的图画,也是一篇文字;再推广去,拉斐尔的壁画也未尝不是一篇文字。然而一幅图画在本意上是不会变成一篇文字的,除非那幅图画已失去原来的目标,而仅在于说明某种意义。绘画的本来目的是印象;而文字的本来目的却在说明。一个图形如果仅是为说明,即不必求正确和精细,只要普通看去能够认识就好了。我们对于一幅图画和一篇绘画文字,只要一看图形是否有略笔简画就可以鉴别的。我们并没有在澳洲人和布须曼人的图画中发见过有这种象形的征象。正相反,那些图画中的每一笔迹都证明原作者是只想求对原物的真实和生动。而且澳洲的文字性质的东西,是完全用另一种方法写出的。在他们传信木上的记号,55和他们的图画是全没有相同之点的;那些是完全任意的线条和点子。同时在另一方面,我们立即会发见北极人雕刻在木头上和骨头上的图样,有许多是极简缩化了的图形,那实在是文字的性质多而艺术的性质少。

马来累(Mallery)在他的名论“美印第安人的绘画文字”中,画了许多这一类的绘画文字而加以说明。56应用的情形也是复杂非凡。例如本书的三十二图,就是从马来累那里抄来的。木牌上刻了图,钉在门上,就表明本宅的主人远行出猎去了。57狩猎民族因饥饿或其他需要而向族人求助时,也用这样的方法。所有的这些都无疑地是绘画艺术,但显然和上述的真正图画有不同的地方。而且绘画文字在北极民族间也不是很普及的。至少,马来累所发表的那许多例子,都是从阿拉斯加和一部分受印第安人的影响很深的领域中得来的,都不足为我们的研究作确实基础。总而言之,我们很难宣言说北极人的绘画都是一种绘画文字,至于他们的雕刻,更加谈不到了。

所以我们可以说,除掉少数的例外,原始人的造型工作是既没有宗教意义、更没有其他的外在目的。那许多对我们证明这些图画是由于纯粹的乐趣而产生的人,我们很可以完全信任他们。

狩猎民族在他们非常困苦的生活环境之下,北极人从他们冻冰的荒原中,澳洲人和布须曼人从他们亚热带的猎场中抽出这么些空间来作这种没实用的艺术创造实在是很难得的。我们在本书中并没有将原始人何以会嗜好造型艺术的原因加以解释的责任。我们只要表示出狩猎民族对于艺术创作的乐趣、观察的能力、应手的技巧是他们艺术成就的要素,就算达到我们的目的。

这是不言自喻的,造型艺术的起始,藉着这种创作所给予的愉快,对于原始民族的价值是不容轻视的。然而此外造型艺术是否还影响到社会生活,却是个问题。在高级文化中,造型时常足以表现一种极优美又极实际的艺术。它曾鼓动过希腊的自治区和意大利的城市创造保卫神。在古代和文艺复兴时代,它简直成了艺术的女王,它把宗教和社会的观念一概融化在大理石的或铜的或彩色的作品中,使市民团结,使市民觉得他们是同一民族、同一集团。我们可以说:希腊和意大利自由城市的历史,也就是造型艺术的历史。然而这关于绘画和雕刻艺术的考察,也给了我们一个教训:没有更多的材料加进去,我们不可以从高级文化去得出一个可以推用到低级文化去的结论,以此,就是反转来也是不可以的。

至于要假定造型艺术对于原始民族的意义是和对于文明社会的意义差不多重要的,却没有什么理由可作根据。要知道造型艺术的社会影响,在低级文明中是如何的轻微,只要看对于造型艺术毫无所知的狩猎民族的文化性质,和那些有创造造型艺术经验的狩猎民族的文化性质,并没有主要的不同之点的这个事实,就可证明。其中也有百几张战争图画,例如那些留给后代以部落史实的南非人战争图,或许有能使社会团结的力量。然而一般说,原始造型艺术的范围既太狭小,内容又简陋贫乏,要对社会有深刻的影响是不可能的。即此可知原始文化的工作原是多方面的,即使没有原始的造型艺术,它的基本性格一定仍旧是一样的。

1.那自称在大营泾的开斯勒湖(Kesler Lake)中发掘出来的一件画着狐狸和一件画着熊图的古物,的确知道是现代的膺品。大家都知道,大营泾的发掘,是在法国发掘出来的古物大受注意之后。

2.近来这一类发见物更增多了。一八八九年世界博览会的人类学展览室中,有一批雕刻是从Mas d’ Azil的洞穴中发掘出来的。有些雕刻的艺术造就,比那Lau-gerie Basse的著名驯鹿时代的图形,还要进步。为要洗刷对于这些精致雕刻时代问题的怀疑,有一种见证是必须指明的,这就是这些发见都是在一定的专家指导之下进行的。

3.Journ,Anthrop.inst.一卷七五页。

4.澳洲北方的土人,有一种同样的头饰,在跳舞的时候戴上,叫“娥髻”(oogee)。

见Brough Smyth第一卷二八○页的插图。

5.安特列(Andree)以为“澳洲人为了要防止画中的人说话”,“澳洲人多不肯画嘴”,那是错误的。见安氏所著Enthnographische parallelen新版本,第六二页。相反的例子可参阅Brough Smyth一卷二八八页、二卷二五七页和二五八页,又Rat-zel Volkerkude二卷二五页、九五页。

6.格累氏著Journals of Two Expeditions of Discovery inNorthwest and Western Australia一卷二○三页,一八四一年出版。

7.格累氏所著一卷二○五页。

8.Waitz-Gerland,六卷七六一页。

9.Waitz-Gerland,六卷七六二页。

10.Waitz-Gerland,六卷七六二页。“新荷兰人到马来地方去的真是很不少。”Jukes,Narrative of The Survey Voyage of H.M.S.Fly,一卷一三九页。

11.斯托克斯著,Discoveries in Australia,二卷一七○页起。

12.斯托克斯所著,Discoveries in Australia,二卷一七○页。

13.Waitz-Gerland,六卷七六○页,Flinders’s Voyage to TerraAustralis,二卷一五八页。14.Waitz-Gerland,六卷七六○页,King,Narrative of a Survey of the Intertropical and WesternCoasts of Australia,二卷二五页。

15.Brough Smyth,一卷二九二页。

16.Angas,Wood,Natural History of Man二卷九五页。

17.Waitz-Gerland,六卷七五九页。

18.Brough Smyth,二卷一五八页。

19.Brough Smyth,一卷二八九页。

20.考尔得著,Native Tribes of Tasmania,Journ,Anthrop.Inst,三卷二一页。

21.“土人或者从风化岩石变成的陶土,或者从喷出的玄宣岩或斑岩去获得红色颜料。黄粘土和细矿士比较的不多,在有许多区域中简直没有。白色陶土在花岗石区域和古生代地层到处都很多。在第三纪地层,地面上没有白垩,土人就用石膏和透石膏烧出很好的白色颜料来。黑色是从木炭或煤灰中提出的。”见BroughSmyth,一卷二九四页。“黄色也可以从一种积聚黄土的蚁巢或一种黑色菜属中提出。有些其他植物的汁水也可以做颜料——为红色等。”见Waitz-Gerland,六卷七六一页。

22.Brough Smyth,二卷二五八页。

23.Ibia,二卷二九九页。

24.夫利什著Eingeborene SuDAfrikas,四二六页。

25.Journ,Anthrop,Inst.,十二卷四六四页;fur,三卷五一页。

26.Wood一卷二九八页。

27.夫利什书第四二六页。

28.Andree,Ethnographische Parallelen,New Series六七页。

29.fur,第十卷(十七页)。

30.Ibid第十卷(十七页。)

31.Journ.Anthrop.Inst,第十二卷四六四页。但白安斯(Baines)的意见,恰和前说相反。“布须曼人对配景法全不明了,对于省略法也毫无一点观念,他们不会照着眼睛所见的,把隐蔽不见的一只角或一条腿省去。”但是从这种说明看来,他所见的本是其他旅行者所叙述的较好的作品之外的劣拙作品和白安斯见解相同的武德(Wood)所抄引的图画也是这类的劣拙作品,完全不足以说明布须曼人的绘画才能。

32.“埃斯基摩人的绘画,是刻在微弯的海象牙上和弓上面的,那弓弦又能作为攒动取火的钻子之用。”见Hildebrand,BaitrageZurKenntnissderKunstderniederenNaturvolke;Nordenskiold,StudienundForschungen,第三一三页。在该书第三二○页的图版上,有一片朱克察人在海象皮上所画的图画。此外还有几块希尔德布朗德所模写的朱克察人的图画,是为未加(Vega)远征队在纸上用铅笔或红土所画的。科利斯(Choris)在Voyage Pittoresgue autour du Monde里面所描绘的亚留特人的木帽眉庇上,有一幅猎取海豹和鲸鱼的写生图。

33.Beitrage,三一一页第六图。

34.Annual Report of the Bureau of Ethnology 1884—85;Boas,The Central Eskimo六三一页、六三二页。

35.例如在Hildebrand第三一一页第一○图中,距离较远的驯鹿,就显然照比例缩小;在Boas第六三一页第五三八图中尤为显明。

36.这种情形也有例外。在夫顿堡大学人种学博物馆中有一女性胴体石膏模型,简直可以拿他当作欧洲雕刻家的速写。

37.此类雕刻图形可以在Hildebrand书中三二四至三三四页及Boas第八和第九图版中看到。

38.参看Andree,Ethnographische Parallelen,New Series第一五五页。

39.在阿拉斯加的北极地方的假面具上,“从所搜集的标本来看,不象在勃瑞斯它海湾(Bristol Bay)和在卡斯科圭姆河(Kuskoguim)跟犹空(Yukon)河间的三角洲上所常见的假面具那样有奇怪样的因子。”Dall,Masks andLabrets.third Annual Report of The Bureau of Ethnology第一二二页。

40.参看GrunwedelAmerikasNordwestkuste,NewSeries图版一第七图,图版五第一九及二○图。

41.参看AmerikasNordwestkuste,NewSeries图版一第三图;图版三第五图。此种混合画像为印第安人绘画艺术有名的特色。

42.AmerikasNordwestkuste图版一第二图。

43.Dall,Loc.cit;第一四○页,及第一四一页,第二十八图版及第二十九图版。其中有一个舞蹈,面具的图形〔从骚爱耳(Sauer)的比林斯(Billings)旅行记中抄来的。〕是明白表示出亚留特人的面貌,照达尔说:这种面具在死尸的假面具中从没有见过。死尸的面具往往是属于印第安人的脸形。

44.Journ,Anthrop.Ints.,第十二卷第一一五页。

45.Collins,Northwest and Western Australia第一卷三一五页。

46.Waitz-Gerland第六卷七三六页。

47.Fritsch,DieEingeborenenSudAfikas四二四页。

48.参看斯迈斯的书一卷三一三页,里面有讨论澳洲人飞去来器的地方。

49.参看Boas所著The Central Eskimo一书中的武器图画。

50.凡具有宗教意义的澳洲人素描——如魔棒上的图形,显有完全不相同的性质。那是一些不可解的线条组成的,有时也会叫我们联想到盾牌和手杖上的装潢,可是完全和岩石上的写实和树皮上的素描不同。可以参看Ratzel所著二卷九一页的画图。

51.Zeitsch,furEthnol.,1879;Verh.derAnth.Ges.,三○七页。

52.Cranz,HistorieVonGronland一七六五年版,二七六页。

53.希尔得布朗德著,Beitrage三二三页。

54.雅科布孙著ReiseanderNordwestkusteAmerikas,三三四页。

55.Howitt On Australian Messengers and Message-sticks,Journ.Anthrop.Inst.,十八卷。

56.Mallery,Pictographs of The North Armerican Indians.见人种学研究局第四次年报。

57.原图是旧金山的霍夫曼博士(Dr.Hoffman)请阿拉斯加的土人脑摩夫绘出和解释的。图意如下:一、是代表一个人用右手指着他自己、左手指着所去的方向;二、他拿着桨表示他坐船去;三、右手支头,是睡觉的意思,左手伸一指表示一夜;四、圆圈中的两点,是岛上有房屋的意思;五、和第一图一样;六、一个圆圈是第二个岛;七、和第三图一样,可是伸出两个指头,表示两夜;八、表示他拿一把叉,左手装成海狮的样子;十、一个佩弓带箭的猎人;十一、一只船上有两个摇桨的人;十二、他的住处。连起来看,全图作这样的意思:“我坐船照这个方向到岛上去,我要在岛上睡一晚,又到另一岛上,睡两晚。我希望杀死一头海狮才回家。”见马来累所著一四七与一四八页。

|